東京:日本の宇宙探査機は、太陽系の起源の手がかりとなる土壌サンプルやデータを搭載し、遠く離れた小惑星から1年に渡る帰路を経て地球に近づいていると、宇宙研究開発機関の職員が金曜日に発表した。

「はやぶさ2」は、1年前に地球から約3億kmの距離にある小惑星「リュウグウ」を離れ、12月6日に地球に帰還し、貴重なサンプルを含むカプセルをオーストラリア南部に投下する予定である。

宇宙航空研究開発機構の研究者らは、特に小惑星の表面下から採取したサンプルには、宇宙放射線などの環境要因の影響を受けない貴重なデータが含まれていると考えている。

「はやぶさ2」プロジェクトのミッションマネージャーを務める吉川真氏は、研究者らが特に関心を持っているのは、小惑星「リュウグウ」の土壌サンプルに含まれる有機物の分析だと語った。

「有機物は地球上の生命の起源ですが、それがどこから来たのかはまだ分かっていません」と吉川氏は述べた。「『はやぶさ2』が地球に持ち帰った有機物の詳細を分析することにより、地球上の生命の起源の手がかりが見つかることを期待しています。」

宇宙研究開発機関であるJAXAは、サンプルが入ったカプセルを、22万km離れたオーストラリアの人里離れた人口の少ない地域に投下する計画で、これは精密な制御が必要とされる大きな挑戦となる。ヒートシールドで熱から保護されたカプセルは、地上200kmの大気圏に再突入する際に火の玉に変化する。地上から約10kmの地点でパラシュートが開いて着地の準備をし、ビーコン信号を発信して位置を知らせる。

JAXAの職員は、落下予想エリアの数カ所に衛星アンテナを設置して、この信号をキャッチするとともに、海洋レーダー、ドローン、ヘリコプターなどを用意して、カプセルの捜索・回収ミッションを支援する。

これらの準備がなければ、直径40センチ(15インチ)のフライパン型カプセルの捜索は「困難を極める」と吉川氏は記者団に語った。

「はやぶさ2」にとって、これは2014年に始まったミッションの終わりではない。カプセルを投下した後、再度宇宙に戻り、「1998KY26」と呼ばれる遠方の小惑星へと向かう予定であり、この小惑星への到着は10年後となる。

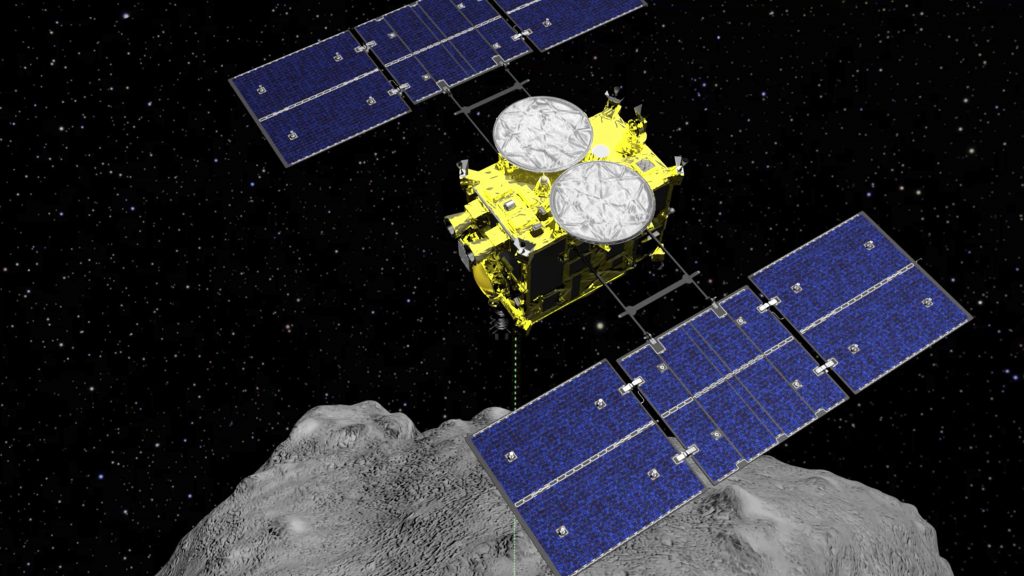

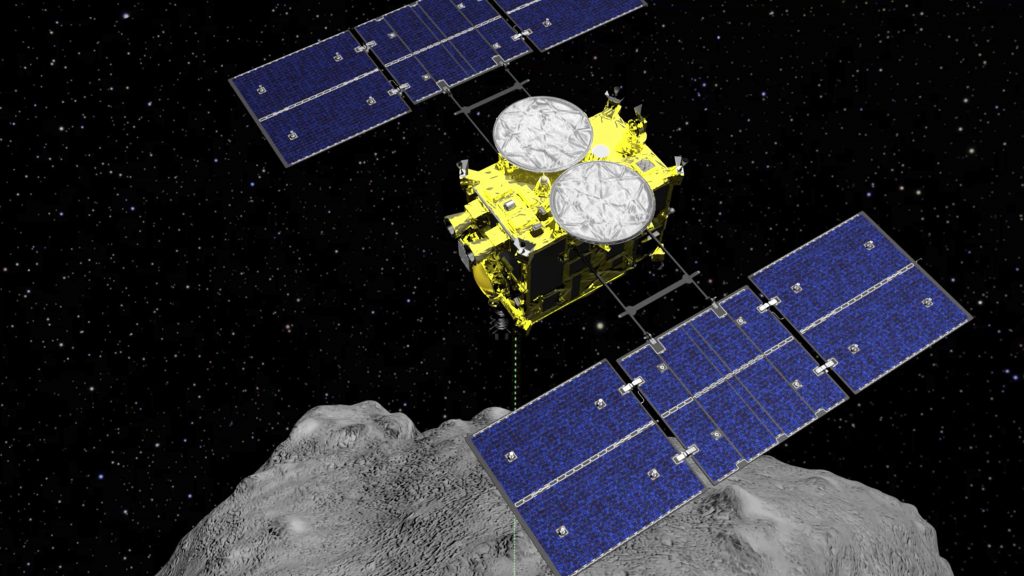

「はやぶさ2」は、非常にごつごつした岩肌の表面にもかかわらず小惑星「リュウグウ」に2度も着陸しており、2018年6月に現地に到着してから1年半の間にデータやサンプルを収集することに成功した。

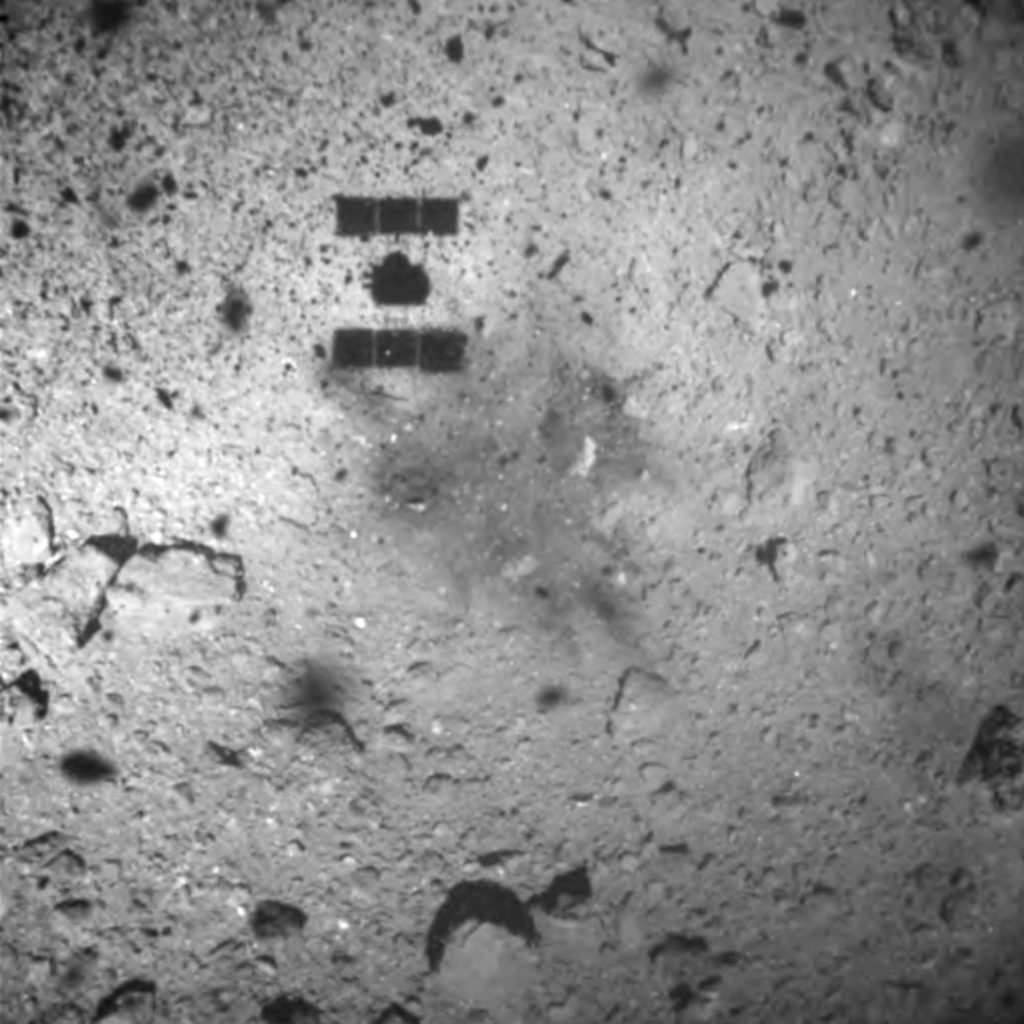

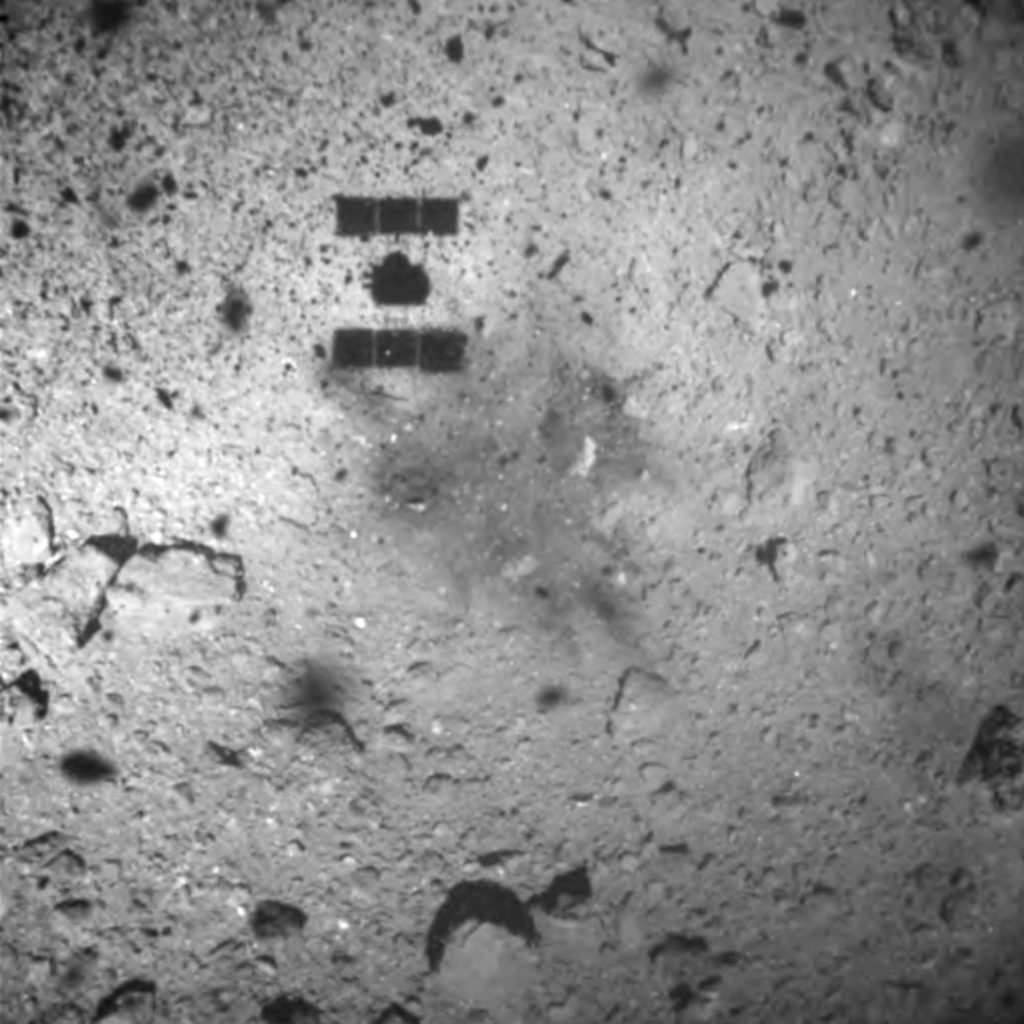

2019年2月のファーストタッチダウンでは、表面の粉塵サンプルを採取した。「はやぶさ2」は、小惑星「リュウグウ」の表面に爆発を起こして作った人工クレーターに着陸した後、宇宙史上初めて小惑星の地下物質サンプルを採取した。

研究者らによると、小惑星の土壌サンプルには炭素と有機物の痕跡があるという。JAXAは、太陽系内の物質がどのように分布しているのか、また、地球上の生命にどのように関係しているのか、その手がかりを見つけたいと考えている。

太陽を周回し、惑星よりもはるかに小さい小惑星は、太陽系の中で最も古い天体の一つであり、地球がどのように進化したかを説明するのに役立つ可能性がある。

地球から小惑星「リュウグウ」に到着するまでに3年半かかったが、現在の小惑星「リュウグウ」と地球の位置関係からすると、帰路はだいぶ短くなった。

「リュウグウ」とは、日本の昔話に出てくる海の底にある城の名前である。

AP