カリーン・マレック、ロバート・エドワーズ

ドバイ/ボゴタ:昨年末、日本の菅義偉首相は、2050年までに温室効果ガスの排出量を正味ゼロにし、カーボンニュートラルな社会を実現するという、大きな政策転換を発表した。

サウジアラビアが意欲的な環境保護活動を開始する中、専門家は、サウジアラビアと日本は両国ともに化石燃料に大きく依存しているため、互いから学ぶべき点が多いと指摘している。

日本は世界第5位の二酸化炭素排出国であり、パリ協定の目標を達成するためには、再生可能エネルギーの利用と化石燃料の輸入量削減に向けたタイムリーな取り組みが不可欠だ。

菅首相は初の所信表明演説で、「気候変動への対応は、もはや経済成長の妨げになるものではない」とし、「気候変動に積極的に対応することで、産業構造や経済が変化し、大きな成長をもたらすという考え方に変えていく必要がある」と述べた。

菅首相の演説を受けて、日本は12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を発表し、経済成長と環境保護を両立させる産業政策を打ち出した。

その一環として、日本は太陽電池やバッテリー技術の研究開発を活発化し、カーボンリサイクルを促進し、経済のデジタル化を拡大する。また、大規模な洋上風力発電をはじめとするインフラ整備もすでに進められている。

国際エネルギー機関(IEA)は、2021年3月に発表した国別報告書の中で、「2050年までにカーボンニュートラルを達成するためには、日本が低炭素技術の導入を大幅に加速し、規制や制度上の障壁に対処し、エネルギー市場での競争をさらに強化する必要がある」と述べている。

3月27日にムハンマド・ビン・サルマン皇太子が発表したサウジアラビアの環境イニシアチブが、西アジアにとって画期的なものであるように、菅首相の炭素削減計画は東アジアにとっても先駆的なものになるかもしれない。

サウジ・グリーン・イニシアティブは、環境問題に取り組むための地域協力を呼びかけるもので、2030年までに電力の50%を再生可能エネルギーでまかない、二酸化炭素の排出を1億3,000万トン以上削減することを計画している。また、中東グリーン・イニシアティブでは、地域全体でCO2排出量を60%削減することを目標としている。

また、国内では100億本の木を植え、4,000万ヘクタールの荒廃地を回復させる計画があり、地域全体では500億本の木を植え、2億ヘクタールの荒廃地を回復させる計画がある。

これらの取り組みは、石油からの脱却による経済の多様化、国民の能力向上、世界からの観光客や投資家への開放を目指すサウジアラビアの公約「ビジョン2030」と連動している。

東京の慶應義塾大学教授で、日本エネルギー経済研究所の元常務理事である田中浩一郎氏は、気候変動の緩和におけるサウジアラビアの地域的なアプローチはユニークであると述べている。

「南アジアから西アジアまで、数多くの国が支持を表明し、このイニシアティブに参加する意思を示しているのは、このためである」とArab Newsに語り、「日本のような国が協力・連携する余地があるならば、気候変動への取り組みにおいて双方にメリットがあることは間違いないはずだ」と付け加えた。

日本の過渡期の経験は、先進国、発展途上国を問わず、自国の排出量削減に意欲的な他国にとっても参考になるだろう。

サウジアラビアのスマートシティプロジェクト「NEOM」の水素・グリーン燃料担当エグゼクティブディレクターであるローランド・ケプナー氏は、日本の最大の課題は、高度に発展した経済と既存のインフラを低炭素化のために適応させることだと考えており、Arab Newsに次のように語った。

「すべての先進国および発展途上国は、気候変動に対処しつつ、自国のエネルギー需要を満たすことができなければならない。」

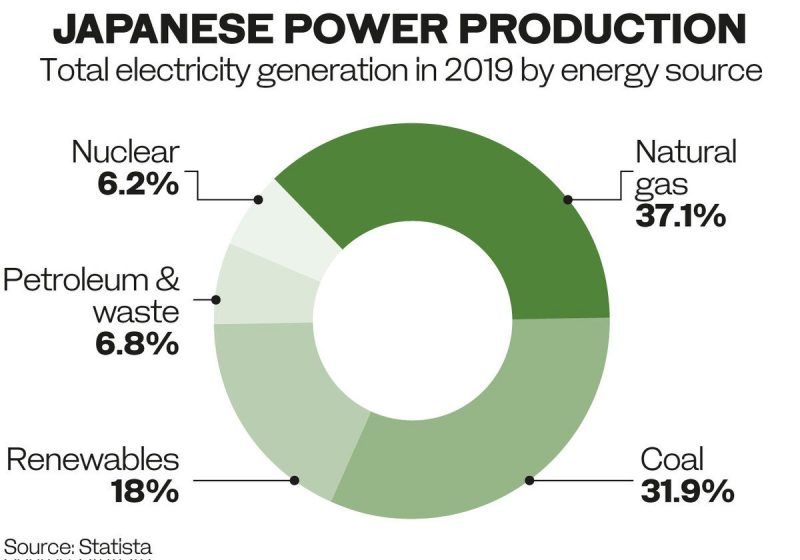

「日本では、原子力がエネルギーミックスから脱落したため、問題が深刻化し、エネルギーの輸入依存度が高まっている。しかし、日本ではエネルギーミックスを変更し、環境目標を達成するための明確なロードマップを作成している。」

日本は2011年の福島原発事故の後、安全性の検証を待たずに原子炉を停止した。その結果、日本の輸入化石燃料への依存度はさらに高まった。

2019年には、日本の一次エネルギー総供給量に占める化石燃料の割合は88%となり、これはIEA加盟国の中で6番目に高い割合だった。

日本ではいまだに原子力発電に対する不信感が払拭されていないが、日本政府は、カーボンニュートラルの目標を達成するための現実的な手段として原子力発電所を捉えている。日本政府は、2030年までに原子力発電の割合を20〜22%に引き上げることを目指している。

ケプナー氏は、日本がレガシーインフラを一掃する方法のひとつとして、クリーンなアンモニアを燃料添加剤として使用する石炭火力発電所の脱炭素化を挙げている。また、日本には詳細な水素戦略があり、NEOMの専門家である同氏は、これを世界で最も進んだ戦略のひとつと考えている。

実際、水素は日本のクリーンエネルギーへの移行において中心的な役割を果たすことが期待されている。IEAによれば、日本は2030年までに、80万台の燃料電池自動車と500万台以上の家庭用燃料電池を導入し、国際的な水素サプライチェーンを構築することを目指している。

また、水素を利用した大規模発電の実験も行われている。これらはすべて、国際的なエネルギーコミュニティにとって貴重な教訓となるだろう。

「目標を達成するためにイノベーションを積極的に取り入れようとする日本の姿勢は、強力な再生可能エネルギーミックスを構築するための核心であり、それは野心的な戦略的水素ロードマップからもうかがい知ることができる」とケプナー氏は述べている。

サウジアラビアは、このような新しい需要に応えるのに適した国だ。サウジアラムコはすでに40トンの「ブルー」アンモニアを日本に出荷しており、これはクリーンエネルギーの協力関係を示すものとして広く評価されている。

ブルーアンモニアは、現在の化石燃料の生産・使用時に発生する副産物から作られ、18%が水素であるため、代替エネルギーとして利用できる。NEOMプロジェクトでは、この水素を利用することが重要な課題となっている。

「NEOMはさらに一歩進んで、完全にカーボンフリーな市場を創造し、100%持続可能なサプライチェーンを構築するというNEOMのアプローチの中核をなしている」とケプナー氏は述べている。

アラブ首長国連邦を拠点とするグリーン・ソーシャル・エンタープライズGoumbookの創設者兼マネージング・ディレクターのタチアナ・アントネリ・アベラ氏は、「政治家、民間企業、市民社会がどれだけ関心を示しても、日本の移行は長い道のりになるだろう」と述べている。

「日本の企業は、ハイブリッド自動車などの環境技術で世界をリードしており、市民も国も、汚染された空や水路の浄化、温室効果ガスの削減、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の導入などに努めている」とArab Newsに語った。

しかし、日本には、森林破壊、産業汚染、横行する消費主義、無駄な国家インフラプロジェクト、捕鯨に対する物議を醸す姿勢、そしてもちろん、輸入された化石燃料に大きく依存してきた長い歴史がある。

「多くの国がそうであるように、日本も経済成長と環境保護のバランスをとるのに苦労している」とアベラ氏。「しかし、多くの国とは異なり、日本には環境に配慮した政策、技術、手法を開発するだけの豊かさと意欲がある。」

さらに、「エネルギーの過剰供給、政策立案者の戦略的方向性の欠如、COVID-19の経済的影響、化石燃料への継続的な依存」が他の国にとっての課題となっていると述べた。

しかし、野心的な目標を掲げ、政治的に安定しており、規制や法律の枠組みがしっかりしている日本は、間違いなく見習うべきモデルだろう。

Twitter: @CalineMalek

Twitter: @RobertPEdwards