- ARAB NEWS

- 15 Aug 2025

- Home

- Article Authors

- ダイアナ・ファラー

- ヌール・タアン:ヘチマと日本からのインスピレーションでサステナビリティをスタイルに

ヌール・タアン:ヘチマと日本からのインスピレーションでサステナビリティをスタイルに

ドバイ:クリエイティビティとコンシャスネスが融合する賑やかなファッションの世界で、レバノン人デザイナーのヌール・タアン(Noor Taan)は、サスティナブルな実践とアヴァンギャルドなデザインをシームレスに融合させることに成功している。

自身のブランド「Life of Loofah」の一部を成すタアンのユニークなアプローチでは、ヘチマを服やランプなどに取り入れ、環境への配慮とスタイルの調和を生み出している。

サスティナビリティに向けたタアンの試みは、ファッション業界の常識に挑戦したいという思いから始まった。伝統的なファブリックの代わりに、万能で意外性のある素材として、自然のタワシであるヘチマに着目した。その結果、目を引くだけでなく、サスティナブルなファッションの可能性についての会話も弾ませるコレクションが誕生した。

「レバノンにいたとき、父と車に乗っていたら、ヘチマを売る露店の前を通りかかったのです。父に車を止めるように頼みました。車を降りて、ヘチマに触り、その質感を感じてみたかったのです。それ以来、私はヘチマに取り憑かれています」とタアンは説明する。

ヘチマを全部家に持って帰り、探求を始めた、とタアンはアラブニュース・ジャパンに語った。

ヘチマの研究と探求を通して、タアンはヘチマがキュウリ科の植物であることを知った。

「初期の成長段階ではまるでズッキーニのようで、皮をむくとトウモロコシのようです。そしてその後、とても乾燥します。」とタアンは解説する。

タアンは、グラフィック・デザインの修士号を取得するためにニューヨークで1年間学び、そこでヘチマの探求を続け、人々の反応を実験した。

卒業制作でタアンは、500個の天然ヘチマを使って繭のような形を作った。「天然素材にこだわり、匂い、感触、そしてヘチマに触れる体験を重視した作品にしたかったのです」

「子宮のような形のアート作品に対する2000人の反応をマッピングしました。作品のコンセプトは、人間が繭の中に入ったり出たりして、何が起こるかを見ることでした。2000人のうち、それがシャワーで使うあのヘチマだと気づいた人は誰もいませんでした」とタアンはいう。

タアンはまた、東京の慶應義塾大学メディアデザイン研究科で数ヶ月を過ごし、東京と京都のインパクトに心から刺激を受けたという。タアンは日本文化にどっぷりと浸かり、その精密さ、ミニマリズム、自然への畏敬の念といった原則を吸収した。これは、現在のタアンの作品に深く影響を及ぼす基盤となっている。

日本の影響を念頭に置いて、タアンは襟の一部にヘチマを取り入れたカフタン着物をデザインした。

「ヘチマを使った実験のなかで、ヘチマをきれいにしてアイロンをかけると、紙のようにとても薄くなるのですが、とても丈夫であることを発見しました」とタアンはアラブニュース・ジャパンに語った。「それからというもの、ヘチマから得られるさまざまな質感を活かして、縫い物をしたり、服に取り入れたりするようになりました」

タアンは有名なドバイ・デザインウィーク2022の開催期間中にドバイに到着し、これがGCC地域と中東での初めての作品展示となった。タアンはドバイで自身のブランド「Life of Loofah」を正式に立ち上げる予定だ。

タアンは、日本での滞在は、自身が慣れ親しんできた文化とはまったく違うものだったと説明した。

「日本には、集団意識やチームワークがあり、私はそれに憧れました。日本人のチームワークに対する規律と尊重が大好きでした。みんなの仕事をひとつのものとして語るのはパワフルなことでした」とタアンは言う。

タアンのデザインは、世界のある地域に特化したものではない。タアンは母国や近隣諸国からインスピレーションを得た作品も制作している。

タアンはレバノンのパレスチナ難民と協力して、ヘチマとパレスチナの伝統的な刺繍の両方を取り入れたバッグやクラッチバッグをデザインした。

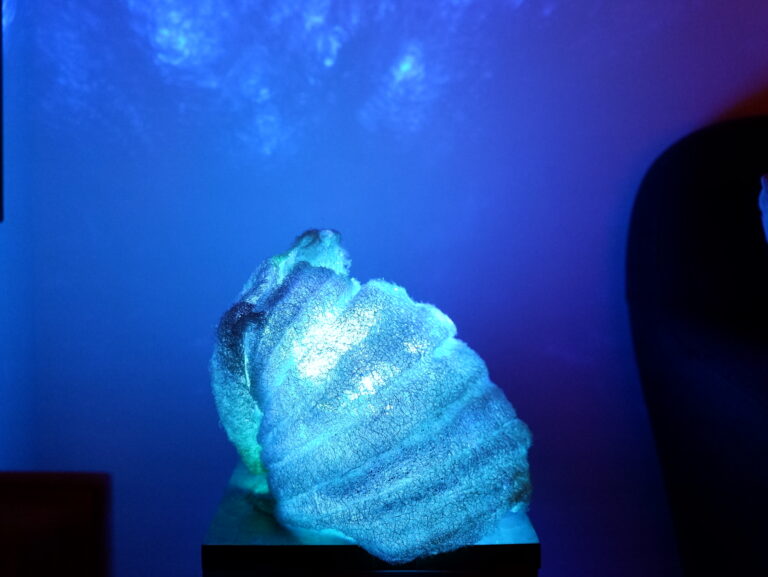

タアンのデザインは服の領域だけにとどまらない。タアンの革新的な精神は照明にも向けられ、ヘチマをランプに変身させる。ヘチマの天然繊維から放たれる柔らかな光は、静謐さと現代性の両方を反映した雰囲気を生み出し、伝統的な要素と現代的な要素をシームレスに融合させるタアンの能力の証となっている。

消費者がますますエシカルでサスティナブルな選択肢を求めるようになるなかで、タアンはファッションの新しい波の最前線に立っている。

ヘチマを自身のキャンバスに、日本を自身のミューズとして、タアンはファッションのナラティブを再構築し、スタイルとサスティナビリティが調和して共存できることを証明している。