- ARAB NEWS

- 19 Aug 2025

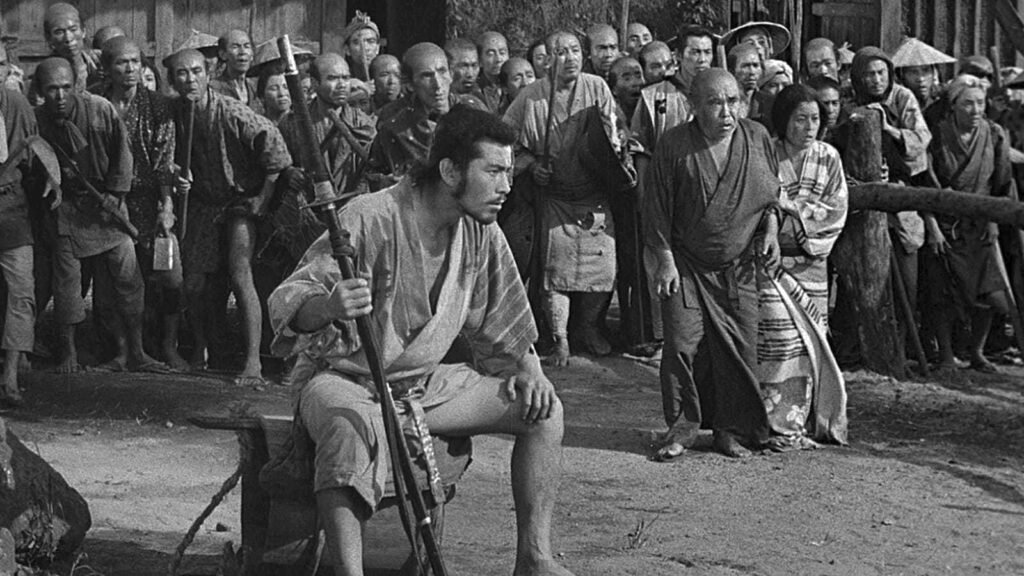

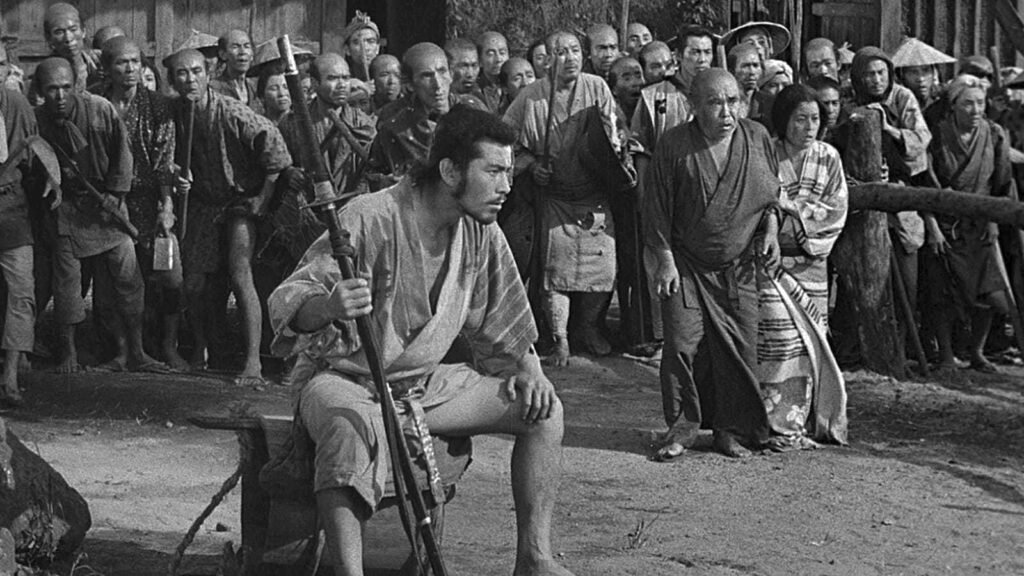

70周年『七人の侍』:黒澤の大作は今なお他の追随を許さない

ニューヨーク:黒澤明監督の「七人の侍」は今年で70周年を迎える。しかし、その古さにもかかわらず、黒澤作品の叙事詩の活力と俊敏な動きはいまだに息を呑むほどだ。

この映画を再び観ると、その流れるようなアクションと視野の展開に、何度も何度も振り回されることになる。クライマックスの合戦で、七人の侍のリーダーである島田勘兵衛(志村喬)が縦横無尽に疾走するのと同じように、『七人の侍』も動く。田んぼの中を飛び、木道を下る。黒澤のカメラは、アクションがどこを走るかを予測するのではなく、アクションの後をひたすら追いかける。

多くの映画ファンにとって、『七人の侍』は同様に追いかける映画である。黒澤の映画がそれほどとらえどころがないというわけではない。その謎はむしろ、その存在を否定することはできないが、理解することもできないような壮大な記念碑にのみ許されるようなものだ。

「七人の侍」は、16世紀の農村が、襲い来る盗賊から身を守るために侍の一団を頼るという207分の大作で、不朽の映画であり映画のカノンとして定着している。世界映画の初心者向けリストには、おそらくこの作品が含まれている。批評家と映画制作者を対象にした10年ごとのSight and Sound誌の投票では、この作品は若干の順位を下げているが、それほど大きな下げでない。2022年には第20位にランクインし、『地獄の黙示録』と並び、またその監督フランシス・フォード・コッポラは黒澤の最も熱心な信奉者の一人である。

コッポラ監督と同時代のマーティン・スコセッシやジョージ・ルーカスは黒澤監督を崇拝していた。スコセッシはかつて、1950年代に黒澤映画と出会ったときの「あの巨匠レベルの衝撃」をこう語っている。後の世代の映画人たちも同じような反応を示している。アレクサンダー・ペインは『七人の侍』を、彼の人生を変えた雷鳴と呼んだ。若かりし頃、この映画を観た彼はこう言った: 「あんな高い山には登れないが、あの山に登りたい」

“誰も近づけなかった “と批評家のポーリーン・カエルは数年前に書いている。

この夏、1954年の映画公開70周年に合わせ、『七人の侍』の新復刻版がニューヨークで水曜日から上映され、7月12日から全米で順次公開される。大スクリーンの栄光の中で、冷徹な名作を再訪するチャンスだ。

もちろん、『七人の侍』への愛情は万国共通ではない。小津や溝口を好む批評家もいる。欧米における黒澤の魅力は、彼自身がハリウッドの大衆映画に染まりきっていたせいでもある。『羅生門』(1950年)と『生きる』(1952年)という傑作の後に『七人の侍』を撮った黒澤は、ジョン・フォードの映画に影響を受けた。1960年のジョン・スタージェス監督作品のリメイク版『マグニフィセント・セブン』は、東宝スタジオが50分カットした『七人の侍』のアメリカ公開版からタイトルを取った作品である。

『七人の侍』の長い影響は、『スター・ウォーズ』の横向きワイプのトランジションからピクサーの『バグズ・ライフ』まで、いたるところで見ることができる。そして、それ以降の多くの映画が、その武士たちが一団となって繰り広げる物語に対して、より表面的なアプローチをとってきたことを考えると、『七人の侍』を穿って見れば、今日のスペクタクル優先の大予算映画の先駆けとして見ることもできるだろう。丸1年をかけて148日間で撮影された『七人の侍』は、当時、日本映画史上最も製作費のかかった作品であり、興行的にも最も人気のある作品のひとつだった。

しかし、『七人の侍』は、その淡白な模倣の代償を払う必要はないはずだ。黒澤監督の傑作を改めて観ると、驚くのは、この作品がいかに他の作品と一線を画しているかということだ。そのいで立ち!雨!三船敏郎!- しかし、この作品はその多くの部分の膨大な総和よりも深い。

黒澤が最初のサムライ映画を作ろうと決めたとき、日本は戦後アメリカの占領から脱したばかりだった。その時期、サムライ映画はやや休眠状態にあったが、『七人の侍』はその再興に貢献することになる。

しかし、黒澤監督が橋本忍、小国英雄とともに長期にわたる研究の末に書き上げたこの映画は、戦後の日本に響いた個人主義と公益のための犠牲というテーマを両立させている。

しかし『七人の侍』は、地方の伝説というよりは映画の神話に近い。その究極の戦線は、侍に助けられた村人と盗賊の間にあるのではなく、侍と村人との間の緊張関係にある。彼らは雇った戦士たちから自分たちの女性を心配そうに隠し、最後には侍の勝利とは異なる勝利を祝うのだ。

「結局、この戦いにも負けた」と生き残った侍は言う。

「七人の侍』は、希望と悲劇を同時に描きながら、善と悪の戦いというよりは、時代を超えた兵士の真実を描いている。

侍たちは、村人たちのように普通の生活に戻ることはない。そして、泥にまみれて死んでいく者たち–黒澤が余韻に浸るために立ち止まる瞬間であり、後にマイケル・マンが『ヒート』の死闘の中で採用する視点である–にとって、運命はとりわけ残酷である。この永遠に躍動を続ける映画において、静寂の瞬間はしばしば最も深遠である。

AP