- ARAB NEWS

- 30 Jun 2025

Since 1975

日本語で読むアラビアのニュース

ナダル・サモーリ

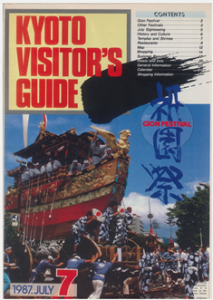

大阪:コロナ前の旅行者は、日本の旅行情報誌「KYOTO VISITOR’S GUIDE(KVG)」の表紙のA3サイズの華やかな写真に気付かないことはなかった。見慣れた人は、次の表紙が、中央に三尊石を配した美しい左右対称の障子なのか、それとも武士の兜や寺の和紙の提灯をズームアップした写真になるかをつい期待してしまう。

KVGは、宗教、庭園、祭り、伝統的行事から、宗教儀式、人、食、アート、工芸品まで、京都のすべてを紹介してきた。

奈良と京都を拠点に活動する生え抜きの文化ファシリテーターである大久保彩氏は、17年近くKVGの編集と翻訳を担当している。

観光客向けに英語で書かれたこの月刊のフリーペーパーは、1987年に創刊されて以来、日本で最も長く発行されている月刊誌の一つだ。

KVG創刊号(1987年7月)

大久保氏は日本の知られざるの宝の一つである奈良で生まれた。日本の首都は、新しい天皇が即位するたびに場所を変えたが、奈良は710年から首都としての役割を果たした。

「奈良の首都としての歴史は、京都の歴史に比べてそれほど長くはありません。しかし、そこには多くの文化的な礎が築かれ、繁栄しました。奈良には、京都にはない知られざる魅力がたくさんあります。特に、南部や東部に行くと、人情味あふれる人々や雄大な自然、独特の宗教行事などに驚かされます」と、大久保氏は語る。

大久保氏がジャーナリストとしてのキャリアをスタートさせた頃は、海外からの観光客をターゲットにしたインバウンド・ツーリズムはまだそれほど盛んではなく、メジャーなビジネスになったのはごく最近のことだ。

「KVG を立ち上げた頃は、訪日観光客は200万人を少し超える程度でした。それが近年になって飛躍的に伸び、もちろんコロナ前の話ですが、2019年には3,100万人を超えるまでに達しました。言葉の壁や文化の違いから、責任を持って外国人を受け入れる経験が不足しているのではないかと恐れて、外国人との取引を好まないレストランやショップもあったことを覚えています」と、大久保氏はアラブニュースの取材に対しコメントした。

大久保氏は、雑誌を通して日本文化を紹介することに責任を感じていることや、京都には最高の観光資源がたくさんあり、それを伝えるようにしていることを語ってくれた。

京都のお気に入りのカフェでの大久保氏

…しかし、コロナになって変化があった。

兆候はあった。観光客の減少、オンライン会議、そして「スクリーン」の増加。

「KVGは1987年に創刊されて以来、30年以上にわたって発行されてきましたが、昨年の5月に苦渋の決断をしなければなりませんでした。それは、コロナ危機による当時の旅行制限を理由に、しばらくの間、雑誌を休刊するというものです。コロナが蔓延するずっと前から、世界はすでに大きなデジタル時代に突入していましたが、私たちは紙媒体であることに拘ってきました…今までは」

京都を訪れる観光客がいなくなり、KVGを紙媒体で発行し続ける意味がなくなってしまった。だから中止したのだ。

しかしその後、KVGは沈黙から目覚め、ペーパーレスの世界と向き合い始めた。

紙の境界は失ったかもしれないが、地球という境界を得たのである。

「正直なところ、印刷物を扱う会社である私たちが、すぐに良質なデジタルメディア・プラットフォームに適応することは不可能でした。特にパンデミックが始まってからは、資金が非常に限られていましたが、私たちは変化の波に乗り遅れないように努力しました。KVGが生き残るには、デジタル化するしかありませんでした」と、大久保氏は語る。

積み上げられたKVGの山、その未来やいかに

その土地の食べ物や飲み物を口に入れ、人々の暮らしぶりを目の当たりにし、空気の匂いを嗅ぎ、人々の非言語的で微妙なニュアンスを「読む」ことなど、「その場で」五感でさまざまなことを経験することこそが、旅の本当の意味や喜びだと大久保氏は考えている。

しかし、彼女はKVGを印刷媒体として発行し、人々がそれを手で持ってページをめくることの価値と意味を今でも大切にしている。 とはいえ、今まで以上に柔軟性や対応力が重要であり、責任を問うことよりも解決策に焦点を当てた方がより効果的だと考えている。

その柔軟性の一端は、異文化を理解することにある。

編集者である大久保氏は、異なる人々や文化を学び、理解することは、常に新鮮なアイデアや考えをもたらしてくれると語る。

「日本人とアラブ人が今後、もっと交流し、理解し合えるようになればいいと思います」と語る大久保氏は、現地を訪れた際にカルチャーショックを受けたという。

「彼らも私と同じように全く異なる世界を見たような感覚になるのでしょうか?私は仕事で何度かドバイに行ったことがありますが、文化がかなり違うことに感動しました。文化の独自性は理解していますが、ドバイで見たものには驚かされました。今まで他の国に行ったときには感じなかった感覚を味わいました」と、彼女は語った。「KVGの編集者としては、アラブ諸国の人たちが一般的に京都をどれくらい知っているのか、あるいは一般的に京都を訪れたいと思っているのかに興味があります。 もし思っているのなら、この歴史ある文化的な宝の中で、彼らが特に見たいもの、訪れたいもの、体験したいものを知りたいと思います」

大久保氏は、世界に向けて素晴らしい都市を発信することに大きく貢献している。

「KVGを家に持ち帰り、日本の良い思い出として何年も保管している人も珍しくありません。そのようなお土産が家庭に渡り、そして今ではオンラインになることでKVGを存続させることができて、とても感謝しています」と、大久保氏はアラブニュースに語った。

大久保氏は、有名な龍安寺にある石造りの手水鉢である蹲踞を指さした。この蹲踞は本堂の後陣にあり、世界的に有名な龍安寺の石庭と同様に哲学的な雰囲気を醸し出す。中央に四角い水盤があり、その両脇には「五(吾)、隹(唯)、疋(足)、矢(知)」という4つの漢字が書かれている。これは「私は満ち足りていることだけをしっている」「私は自分/自分が持っているもので満ち足りている」という意味だ。

KVGは、物理的に言えばコロナによって昏睡状態になっていたかもしれないが、その一部は今でも多くの家庭に存在し、タイムトラベルの手段として、人々はそのイラストを見つめ、京都の素晴らしい風景を心の中に刻んでいるのだ。