- ARAB NEWS

- 20 Aug 2025

Since 1975

日本語で読むアラビアのニュース

- Home

- Article Authors

- アラブニュースジャパン

- 円高維持のため産業再活性化が必要ー元財務官が指摘

円高維持のため産業再活性化が必要ー元財務官が指摘

Short Url:

25 Jun 2024 08:06:41 GMT9

25 Jun 2024 08:06:41 GMT9

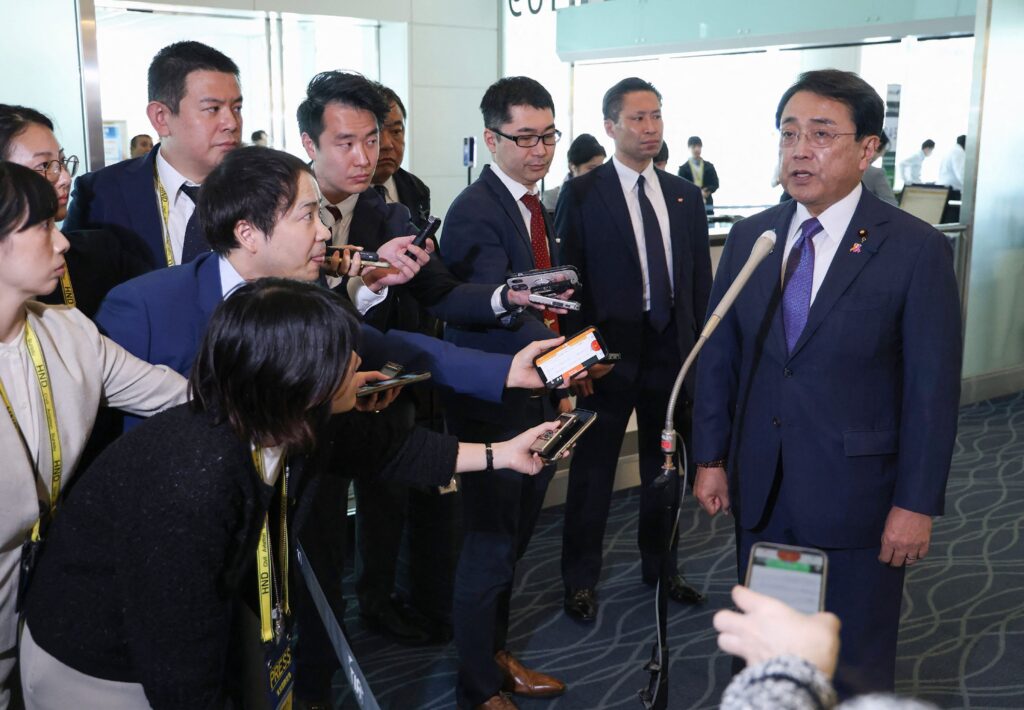

東京:日米の金利差が最近の円安に火をつけたという見方が多い中、渡辺博史元財務官は、日本は伝統的に自国通貨を過小評価してきたと語る。

日本は、特に1980年代から1990年代にかけての好況期には、輸出と輸入のコストバランスを考えなければならなかった。円安は1990年代前半までは輸出にとって好都合だったが、日本の産業が衰退し、アジアが台頭するにつれて、円安はあまり意味をなさなくなった。

渡辺氏は、最近の円安は過大評価からの修正だと言う。「仮に金利差が縮小したとしても、円相場はそう簡単に115円台には戻らないだろう」と言う。

また、安全通貨としての円の地位は弱まりつつあるという。「市場参加者は、円とスイスフランを為替レートの変動が比較的少ない通貨と見るようになった。しかし、この “安全な通貨 “という認識は誤解だった。」

「円が買われたのは、高い利回りが利益を生むからではなく、政府と中央銀行が大きな変動を修正するために介入してくれるという知識があったからだ」

渡辺氏は、日本の産業衰退も一因だと言う。

「1970年代の繊維製品、90年代の家電製品など、日本は輸出で稼ぐ力を持っていました。為替レートは貿易収支だけで決まるものではないが、市場参加者は赤字を続ける国の通貨を強い通貨とは見なさないようになってきています」

さらに渡辺氏は続ける。「日本の経済力への疑問は簡単に捨て去ることはできません。民間企業は売れる製品を作らなければならないのです。日本には、雇用を生み出し、海外に売ることのできる製造業が必要なのです」

「人口が減少するにつれ、社会の高齢化は加速し、その結果生産性が低下します。お金を稼ぐだけでは十分ではありません」

topics

最新

特に人気