- ARAB NEWS

- 01 Aug 2025

東京オリンピック:各国がそれぞれ独自の着物を受け取る

Jumana Khamis、ドバイ

ある非営利団体が、2020年の東京オリンピックに出場する206カ国それぞれに、独自の手作り着物を制作している。

7月24日の開会式に先駆け、「イマジン・ワンワールド」プロジェクトの一環として、日本のトップデザイナー達がこの伝統的な衣装を制作するために選出された。

プロジェクトの代表 清水おり恵氏がアラブニュースに語ったところによれば、各デザインがその国の文化を象徴するよう目指している。完成品には、着物と通常ウエストの周りに巻かれる「帯」と呼ばれるサッシュが含まれる。

「私たちは、日本の精巧な染め物と織物の技術を再発見し、再開発することを目指しています。ほとんどの着物は染められており、帯は織りで製作されます」と清水氏は述べる。

着物の大半は日本人デザイナーによって伝統技術を用いて作られるが、2つの例外がある。パレスチナの着物の帯は、難民が手がけており、メインのデザインとして刺繍を使っている。同様に、インドネシアのためにデザインされた着物は、ろうを用いてバティック技術により作成されている。

「私たちは、着物を通して『世界は一つに結びつくことができる』というメッセージを届けたいと思っています」と清水氏は言う。

平安時代(794-1185年)に生まれた伝統的な着物は、世紀を経るごとに進化してきたかもしれないが、結婚式や葬式、茶道などの特別な行事の際に日本で未だ着用されている。

清水氏は、製作プロセスは通常20段階以上に分けられ、デザイナーがスケッチする作品の大まかな下絵から始まる、と説明した。

下絵はその後、関連する大使館に送付し、承認をもらう。

「ラフなデザインが決まると、職人は染色工程や織り工程を始めます。着物を1着完成させるのに、6~12ヶ月かかります」と清水氏は言う。

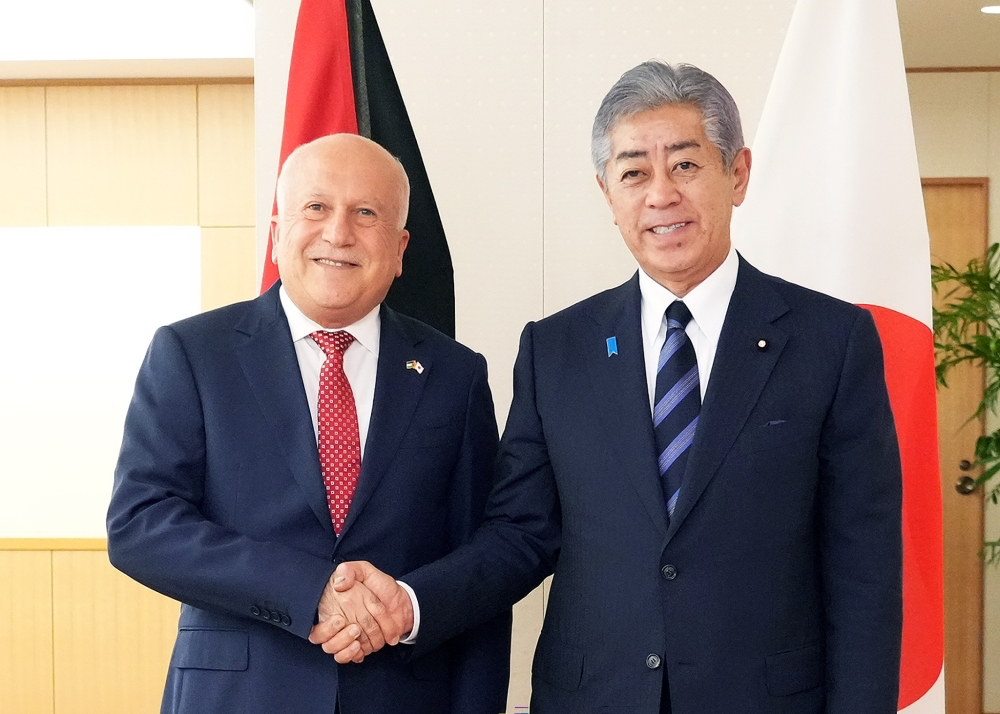

この着物団体はこれまでに、G20サミットやアフリカ開発会議の主席代表達に作品を披露してきた。着物を披露したグループは、ラグビーワールドカップ開会式のプレイベントでもパフォーマンスを行った。

現在進行中の「傑作」は、東京オリンピック・パラリンピックの大会中に着用・披露される。

清水氏は、プロジェクトの設立者である高倉慶応氏に言及した。彼は数年前に父親から着物事業を引き継いだばかりだ。

高倉氏は以前は銀行員で、着物製造に関わる様々な技術に感銘を受け、この伝統工芸を愛さずにいられないと感じた。

「私たちは、様々な団体や地方自治体、経済団体と協力して着物イベントを開催してきました」と清水氏は述べる。彼女は、「どんな国の人々でも着物を着ることができる」と信じている。

プロジェクトの設立者である高倉慶応氏は、数年前に父親から着物事業を引き継いだばかりだ。

高倉氏は以前は銀行員で、着物製造に関わる様々な技術に感銘を受け、この伝統工芸を愛さずにいられないと感じた。

「イマジン・ワンワールド」の着物プロジェクトは、これまでに173点の着物を手掛け、2020年夏までに全ての参加国と地域を象徴する213点を完成させることを目指している。