カリーヌ・マレク

ドバイ:社会は本質的に多様性を孕むものだ。多様な理想と属性を持った個々人が、価値観の共有を通して共存する取り決めに同意することで社会が成立する。意見の相違がしばしば発生するのは当然のことなのである。

しかし、この友愛という合意が失われてしまった社会は内部崩壊へと至ってしまい得る。ソーシャルメディアの出現という比較的最近発生した変化は、不協和を増幅し、社会を分極化し、憤慨と対立に満ちたものにしているように思われる。

人類の友愛ザイド賞の授賞式に合わせてビデオ会議の形で先週開催された国際人類友愛バーチャルサミットにおいて、共存の理想を損ないかねないソーシャルメディアの機能についての詳細な検証が行われた。

「人類の友愛」を主題としたパネルディスカッションの出席者たちは、過激主義者やポピュリスト集団の台頭やヘイトスピーチを拡散してしまうソーシャルメディアの機能といった現代社会が直面する多様なリスクの存在について討議した。部族主義、そして、デジタル化された社会において拡大する孤独感を特徴とする、この時代における人間の絆についての考察も行われた。

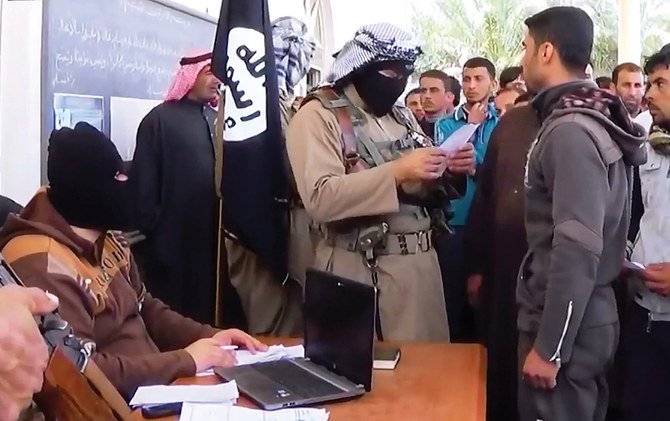

FacebookやTwitter、その他のソーシャルメディアは、情報へのアクセス方法や意見の共有の有り方、集団を組織化する過程を根本的に変えてしまった。誤情報の拡散や同様の考えを共有するグループの結集が以前よりもずっと早くなり、非主流派や過激派のものと看做されていた考えが自在に拡散されるようになった。

テクノロジーは規制機関の取り組みが追いつけないほどの早さで進化し、巨大IT企業に表現の自由を支配しかねない強い力を与えている。

「人類の友愛は素晴らしい考えです」と、アラブ連盟事務総長のアフマド・アブルゲイト氏は述べた。

「とは言え、私たちは無条件でそれを享受できるわけではありません。私たちは、人類の友愛に向けて、社会を平和にし、現在の文化的な趨勢をより良い方向に変えるよう全力を挙げて取り組まなければならないのです」。

実際、従来の報道機関への信頼が揺らいでいる今日、イスラム教徒やヒンドゥー教徒、仏教徒、熱狂的な愛国主義者、西欧各国の極右主義者は各々の憎悪を容易に広範囲に拡散可能である。

その結果が疑念や陰謀論、外国人恐怖症のあふれたこの世界なのである。そこには、人類共通の大きな課題との対峙に必要となる友愛の精神が存在する余地はほとんど無い。

米国国会議事堂への襲撃があった1月6日以後、ソーシャルメディアによって煽られた憎悪と怒りへの対抗手段を探し出すことがこれまで以上に喫緊の課題となっている。

「1,100万平方キロメートルの面積を有するアラブ地域は広大なだけではなく多様なのです」とアフマド・アブルゲイト氏は言った。

「数多くの民族集団が暮らし、数多くの宗教が信仰され、互いに挑発し対立しています。しかし、最重要な事は、私見ですが、イスラム主義です。多様性を内包する中東であるが故に、イスラム主義はアラブ地域にとって危険なのです」。

各国政府が政治的イスラムを、治安対策上のリスクと捉えるだけではなく、教育を通して対峙すべき課題と看做している点は適切だとしてアブルゲイト氏は評価した。しかし、ソーシャルメディアと過激派によるその利用は、依然、中東における軋轢の潜在的な発生源であり続けている。

アブルゲイト氏は、「その主たる理由は教育があるべき状態ではないからです」と解説する。「ある種の思想を吸収してしまうある種の素朴な人々が存在します。そうした人々はある種の行動を扇動する集団や組織に容易に魅了されてしまうのです」。

教育プログラムと宗教的言説の近代化を通じて、各ソーシャルメディアのプラットフォームに対する規制と過激な言説への対応がより効果的に実施されるべきだとアブルゲイト氏は考えている。

「言論の自由を理由に放置しておくことは出来ません」とアブルゲイト氏は強調する。「それば、時として、1月6日のワシントンのような大惨事を巻き起こします。経済的、社会的に最も発達した国家である米国ですら誰が見てももひどく恐ろしい行為の発生を避ける術を持っていなかったのです」。

同じくパネリストとして登壇していたコフィー・アナン基金事務局長のコリン・モマルヴァニアン氏は、人類の友愛とはすべての宗教が個々の人間存在の固有の尊厳を認識し受容する倫理的義務であると定義した。

「私たち一人一人が同じ権利を持っていることは既に共有された認識です」とモマルヴァニアン氏は言った。「しかし、倫理的な次元を超えて、人類の友愛は、様々な課題に対する政治的かつ現実的な取り組み方でもあるのです」。

モマルヴァニアン氏は、「文明が勃興し没落するゼロサムゲームであった過去の時代とは異なり、現代の世界では相互が連結されており、すべての国が共に興亡するようになっているのです」という元国連事務総長コフィー・アナン氏の発言を引用した。

この発言が意味することは自明だが、新型コロナ禍への対応が示すように、数々の国がその含意を何度も認識し「損なって」いるとモマルヴァニアン氏は述べた。

モマルヴァニアン氏は、「新型コロナウイルスへの感染には肌の色も宗教も無関係であるように、気候変動も海面上昇もハリケーンも人間による境界線で立ち止まることはありません。誰であってもこうした災害の被害者になり得るのです」と続けた。

ソーシャルメディアが不和の主因であり、その理由は規制機関がテクノロジーの変化への対応に失敗しているからだというのがモマルヴァニアン氏の見解である。

「米国では、この問題には、FacebookもTwitterも何も無かった1996年の法令に基づく規制が適用されています」とモマルヴァニアン氏は述べた。

「法制化が難航しているのです。そして、政府機関は、言論の自由という理想と、こうしたソーシャルメディアが単に内容を載せるプラットフォームから内容を管理する仕組みに既に変化してしまっているという現実との間で折り合いをつけることに苦慮しています」。

最近の事例では、国会議事堂の事件に続くTwitter社による前米国大統領のアカウントの停止決定を挙げることができる。反トランプの立場のヨーロッパのオピニオンリーダーたちでさえ、そうした決定をTwitter社が下して良いものかどうか疑念を表明した。

「欧州連合 (EU) がデジタルサービス法の成立に向けての取り組んでいることは明るい兆しです」とモマルヴァニアン氏は指摘した。「この取り組みは、他の数多くの規制機関にとって、雛形としての機能を果たすことになるはずです」。

現時点での課題は、ソーシャルメディアの各プラットフォームが共有するコンテンツに対する責任の所在の明確化だという。「ただホストしているだけだという言い訳はもう通用しなくなります」とモマルヴァニアン氏は述べ、適切な規則を確立するためにFacebook社を初めとする複数の企業とコフィー・アナン基金が緊密に連携していることを付け加えた。

「最高のアルゴリズムがあっても、こうしたプラットフォーム上では憎悪の連鎖が山火事のように広がります」とモマルヴァニアン氏は言った。「これは非常に重要な問題点であり、迅速な対応が常に必要であることを新型コロナ禍によって私たちは気づかされたのです」。

元国際連合総会議長のマリア・フェルナンダ・エスピノサ氏は、他の発言者たちよりも楽観的な見解を述べた。エスピノサ氏によると、人種差別、外国人恐怖症、暴力的な過激主義が目に付くようになってきてはいるが、そのような傾向は連帯と協力に基づいた社会において個々人が協力して逆転させることが可能であるという。

「新型コロナ禍から得られた、おそらくは、最も明快な教訓です」と、エスピノサ氏は言った。「私たちは相互に依存しており、互いを必要としています。そして、皆が安全となるまで誰も安全ではありません。私たちが現代社会で生きている事実は、私たち自身の人間性と平和的共存の二つが必要なものであることを示しているのです」。

エボラ出血熱からインフルエンザまで、あらゆる人獣共通感染症は、「人類はその境界を越えてはならず、自然と調和し、人類の為す開発は持続可能でより環境に優しくなければならない」というメッセージなのだとエスピノサ氏は述べた。

そのため、従来の取り組み方は不適切であるとエスピノサ氏は続けた。「私たちは社会を再発明し、再構築し、より包括的なものにし、そして、アファーマティブ・アクションを通じて、貧困やジェンダー、経済、民族、年齢に関連したあらゆる種類の不平等を克服しなければなりません」とエスピノサ氏は結論づけた。

「より良く、より公正で、より環境に優しく、より平和な社会として再構築する機会を私たちは今手にしているのです」。

___________

Twitter: @CalineMalek