- ARAB NEWS

- 01 Aug 2025

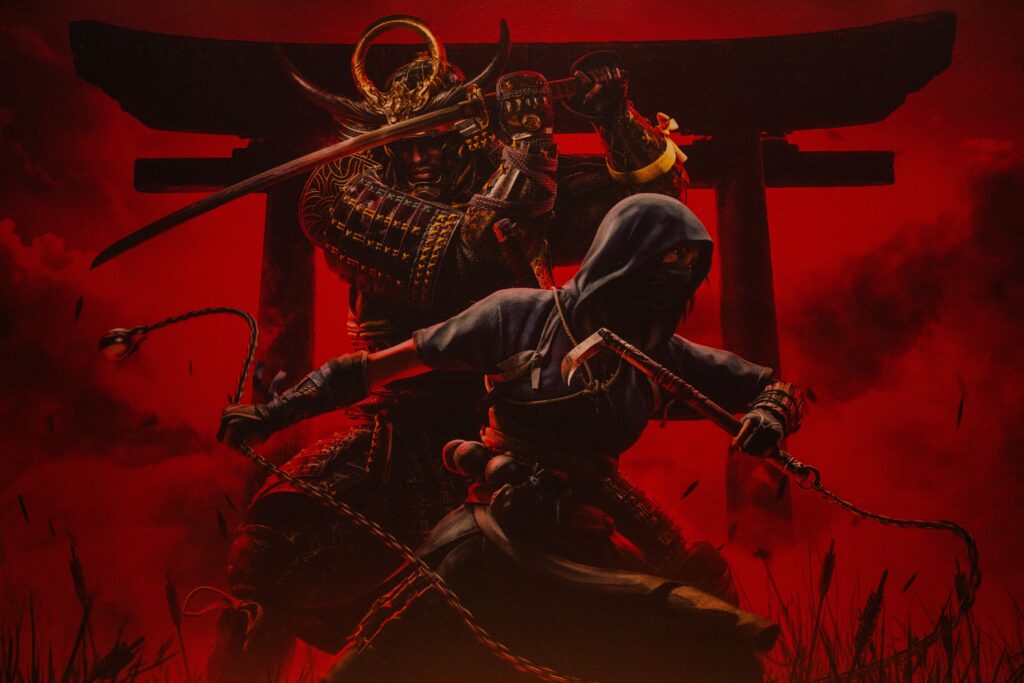

歴史的ファンタジー「アサシン クリード」 苦い戦いを呼ぶ

東京:ビデオゲームの「アサシン クリード」シリーズは、丹念な歴史的正確さで愛されているが、一方でアートライセンスを多用することで論争を巻き起こしている–最近では、最新作「シャドウズ」に登場する黒人サムライがそうだ。

木曜日に発売された「影」の舞台は16世紀の封建時代の日本であり、開発者たちによって作られた堂々とした城塞都市や静謐な寺院がある。

「彼らは非常に正確な再現で、本当に素晴らしい仕事をした」と、ピエール=フランソワ・スーリ氏は語った。ピエール=フランソワ・スーリ氏は歴史学者で、このゲームのために相談を受けた12人のフランスと日本の専門家の一人だ。

2021年後半に起用されて以来、塩の製造方法から人形劇の演出方法まで、開発チームからの「100以上の質問」に答えてきたとスーリ氏は言う。

「入念に作り込まれた設定は、激しい対立に特徴づけられる非常に波乱に満ちた時代」の中で冒険に臨むキャラクターを思いつくのはそれほど難しいことではない」とスーリ氏は付け加える。

しかし、クリエイティブ・チームによるある基本的な選択は、オンライン上だけでなく、世界中で激しい議論を巻き起こしている。もう一人は若い女性忍者、藤林奈緒江だ。

アフリカ系のキャラクターが侍の階級で描かれていることに苛立ち、この動きに反対する日本の署名運動が起こり、10万人以上の署名が集まった。

その文章は、ゲーム開発者による「歴史的正確さと文化的尊重の欠如」を非難するものだった。

スーリ氏はこの批判に感銘を受けなかった。

「彼をサムライと呼ぶのはゲームの驕りであり、博士論文ではない」と彼は言った。

他の歴史家と同様、彼は弥助が「実際に存在した人物」であることを指摘した。

京都の国立日本研究センター助教授の御在祐一氏は、これには同意しない。

中世史の専門家である御在氏は、「弥助にそのような資格があったことを証明するものは何もない」と述べた。

現存する文献では、「弥助は肌の色と体力の強さで際立っていた」

彼のパトロンであった戦国武将の織田信長は、「弥助を見せびらかすために側に置いていた」のだろうと御在氏は考えている。

『シャドウズ』が発売される以前から、黒人キャラクターの登場をめぐる論争は、『アサシン クリード』シリーズをめぐる中で最も激しいものだった。

フランス革命を舞台にした『アサシン クリード ユニティ』では、フランスの左派強硬派政治家ジャン=リュック・メランション氏が、暴君ロベスピエールの描き方を非難するなど、同シリーズは過去にも攻撃を受けている。

欧州ビデオゲーム観測所(European Video Game Observatory)は2月の報告書で、ユービーアイソフトが弥助を発表した直後に「ソーシャルメディアによって増幅された激しい論争を巻き起こした」と指摘した。

同団体はこの騒動の大半を、「少なくとも728の相互接続アカウントのハードコアによって繰り広げられたアメリカの保守的な道徳的十字軍」のせいだ」と非難した。

このグループは、「米国における『アサシン クリード シャドウズ』のトピックに関する発言者のわずか0.8%(しかし、関連報道の22.1%を占める)」であったという。

研究者たちは、この行動は、米国大統領選挙キャンペーン中に起こっているより広範な文化戦争の戦いに便乗した「アストロターフィングキャンペーンを示唆している」と述べた。

『アサシン クリード』フランチャイズのエグゼクティブ・プロデューサーであるマーク=アレクシス・コート氏は、「弥助の起用は、特定の人々によって、彼ら自身のメッセージを伝えるために利用された…しかし、それはゲームのメッセージではない」と語った。

とはいえ、日本では、『影』のプレイヤーが寺院の内部を傷つけている画像に対する反応が示すように、この国の歴史描写は依然としてデリケートな問題である。

「フランスの世俗主義的な原則は理解できるが、宗教に関する思慮の浅い侮辱が強い反応を呼び起こす可能性があることを認めることは重要だ。

「このリスクは予見されていたはずだ」

ユービーアイソフト自身は、日本を舞台にした『アサシン クリード』ゲームを出してほしいというファンの要求にしばらく抵抗していた。

しかし、2019年の『Sekiro』や2020年の『Ghost of Tsushima』など、封建時代を舞台にした最近の成功作が、パブリッシャーの遠慮を打ち消すのに役立ったのかもしれない。

「エキゾチシズムと親しみやすさが相まって、西洋人を魅了するのです」と歴史家のスーリ氏は言う。

特にフランスやアメリカなどの欧米諸国では、多くの若者が日本のマンガやアニメを夢中になって読んでいる。

しかし、御在は氏「こうした描写が日本への差別や偏見を強めるのであれば、逆効果になる」と主張する。

彼は『影』を「こうした懸念が現実化した明確な例」と呼んでいる。

AFP