- ARAB NEWS

- 18 Jul 2025

バディ・ダルルの『インナー・チャイルド』は、国境を越えて幼少期を再構築する

カーラ・シャハルー

ドバイ:シリア人の両親のもと、パリで生まれたマルチメディア・アーティスト、バディ・ダルル。歴史、政治、社会への見方を織り込み、世界の移民問題を反映させた作品活動を行っている。

ダルルは、ドローイング、ビデオ、オブジェを通して、国家や文化の境界を越えた革新的なレトリックに取り組み、歴史記述の論理や人為的に引かれた領土の境界線に疑問を投げかけ、架空と現実との間での対話を行う。

十代の頃、シリアのダマスカスにある故郷を訪れた夏の間、ダルルと弟のジャドは絵を描くことに救いを求め、没頭した。ダルルはこの初期の落書きから他の形式による芸術創作にも興味を広げ、マルチメディア・アートによる作品活動も行うようになった。2015年、パリ国立高等美術学校を卒業。2017年、アラブ世界研究所から「アラブ現代創作のためのアラブ世界研究所友の会賞」を受賞した。

マルチメディア・アーティストのバディ・ダルル。(提供写真)

「私のすべての創作は、家族と訪れたダマスカスでの長い夏の間、弟と行ったゲームとから始まったと言っていいでしょう。このゲームの中で、私たちは架空の国の王だと想像しました。弟はジャドランド(Jadland)、私はバドランド(Badland)を所有していました。私たちは祖父の持ち物である予定表の中に絵を描き始めたのです。私たちは文章を書き、絵を描き、コラージュをして、新聞を切り抜いて日記に貼り付けました。そうするうちに、私たちの国は、どんどん本物の国のようになっていきました」と、ダルルはインタビューで語った。

「何年もの間、絵を描き自分の国の歴史を作るという、この強迫観念とどのように付き合うべきか分かりませんでした。弟がこのゲームに全然興味を示さなくなっても、私は止めなかったのです」と、ダルルは語った。

ダマスカスでの夏の思い出や、初期のドローイングで見つけた救いは、今も彼の作品に反映されている。これら作品は、マトハフ・アラブ近代美術館(カタール)、Untilthen Gallery(パリ)、アレクサンドラ・デ・ヴィヴェイロス・ギャラリー(パリ)、パリ国立高等美術学校(パリ)など、世界中のギャラリーに展示されている。また、パレ・ド・トーキョー(パリ)、ポンピドゥー・センター(パリ)、グルベンキアン財団、バレンシア現代美術館 – IVAM(バレンシア)、Warehouse 421(アブダビ)などのグループ展にも参加している。

「私は、自分の芸術の実践が、歴史を理解するための方法であったと理解しています。近東の国々が、20世紀の現代の形にどのようにして生まれ変わったかを理解するための方法です。だから、まず私にとって、芸術は歴史を理解する、そして時には苦痛であっても歴史に対峙するときにも役立ちました」と、ダルルは語った。

11月3日から27日にかけて開催される「East-East: UAE meets Japan Vol.5, Atami Blues」は、ソフィー・麻由子・アルニのキュレーションによる展示シリーズの第5弾である。これは、UAEと日本の国交50周年を記念して、芸術を通じたコラボレーションや交流を通じた、二国間の芸術的な対話の促進を目的としている。この展覧会の中心にある考えとは、「海には精霊が宿り、アーティストは波が運んでくる隠された本質を尊重し、そこに生命を吹き込む、特別な立場にある」というもの。ダルルは、最新シリーズ作品「インナー・チャイルド」の代表作を展示する。

「インナー・チャイルド」というタイトルに示されているように、このインスタレーションの中心的な考えは、ギャラリーや美術館の領域外に存在する見知らぬ場所や人々の体験を観客に一時的でも想起させて、広く移民問題にアプローチすることを目的としている。

このインスタレーションの背後にあるひらめきは、ダルルが日本を訪れたときの個人的な経験にある。展示会のために初めて日本を訪れたとき、ダルルは、この異国の地で再び子供に戻ることができるような感覚を味わったのである。ダルルは、アイデンティティという気持ちが萎えそうになる問題に直面し、自分の子供時代の断片的記憶を意識的につなぎ合わせることができたという。

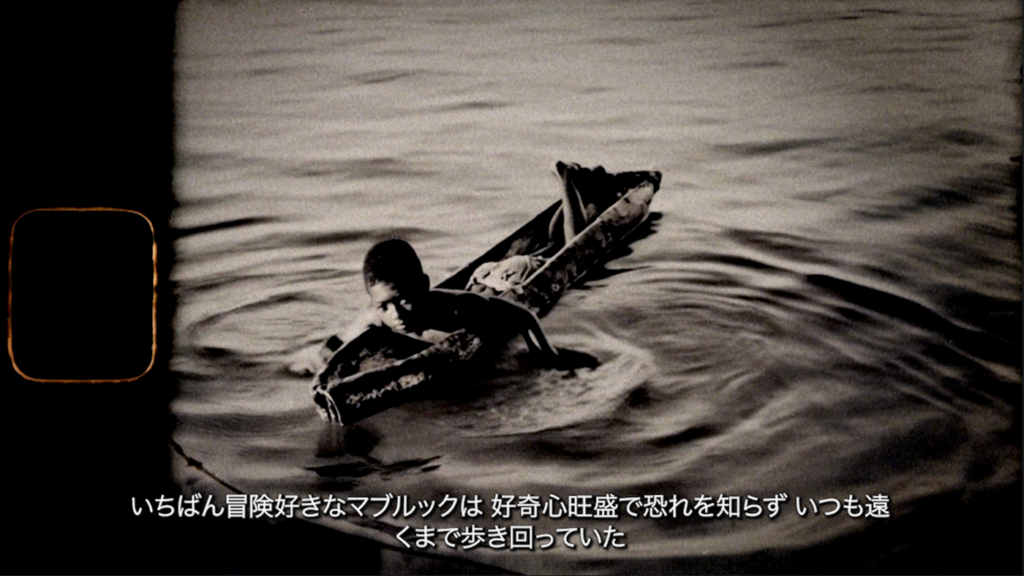

ダルルの日本への関心は、初期の作品、特に短編映画『アフマド・ザ・ジャパニーズ』にその影響が反映されている。映画のタイトルは、パレスチナの詩人マフムード・ダルウィーシュの詩「アフメド・アル・ザアタル」にちなんで付けられた。映画『アフマド・ザ・ジャパニーズ』では、アラブ世界から日本に訪れ、「数人の人々とその移住の物語を伝える」アフマドという典型的な人物の旅を記録し、複雑に混じり合う移民と文化を描きだしている。

「私にとって日本は、近東の両親の国で何が起こっているのか、一歩引いてより明確に見ることができる場所であると思いました。そして幼少期からの自分の人生についても理解できる場所だとも思います。パリ生まれの外国人として、この状況をどのように乗り切るのか」と、ダルルは問う。

「たとえば、あるパン屋を訪れたとき、以前に見たことがあるパン屋と似ていましたが、シンプルに細部において、まったく異なっていました。同じことが図書館でも起きました。当時(今もですが)読み書きができないまま、場所を歩き回り、言葉抜きで理解しようとしていたときも、同じことが起こっていました」

「時間が経つにつれて分かったのは、私が日本で最も興味を引かれるのは、私が愛し、尊重し、学ぼうとしている文化だけではないのです。言葉を学ぶ前にも、ある意味、物事を理解したり物事に気づいたりしている、完全に理解しているわけではない、この瞬間、この特別な瞬間が最も重要なのです」と、ダルルは語った。

成熟と自己志向を通じて起こった出来事を新たに理解することから刺激と影響を受けたダルルは、この普遍的な理解の経験を幼少の頃の世界との出会いに関連付けることで、その経験を最大化する。

「言葉を理解する前の赤ちゃんの時でも、周囲の人は赤ちゃんに話しかけ、赤ちゃんが理解していると考えます。しかし、その年齢では、もちろん言葉を習得していないため、完全に理解できません」と、ダルルは語る。

ダルルの考えによると、異郷の地にいるというこの経験の概念化に最も近い連想は、言葉を理解できないが、普遍的な理解と本能の結果、一定の理解とコミュニケーションが可能である幼児と結びつくという。

作品は、観客が一人ずつ部屋に案内され、指定された席に着くところから始まる。席に据え付けられたヘッドホンからは、日本語、フランス語、英語、アラビア語の音声が代わる代わる流れてきて、観客にもうひとつの現実を想像するよう強いる形で、絡み合うように進行するという。音声が流れると同時に観客は、目の前に映し出されるテキスト、ビデオ、ドローイングを見ることになる。

ダルルはこの作品のために、ヒプノセラピストの中西麻美と共同で、観客を「ソフト催眠」の状態にする手順を作成した。これは、観客を幼少期に体験する心の状態に近づけ、「インナー・チャイルド」にたどり着けるように支援するものである。

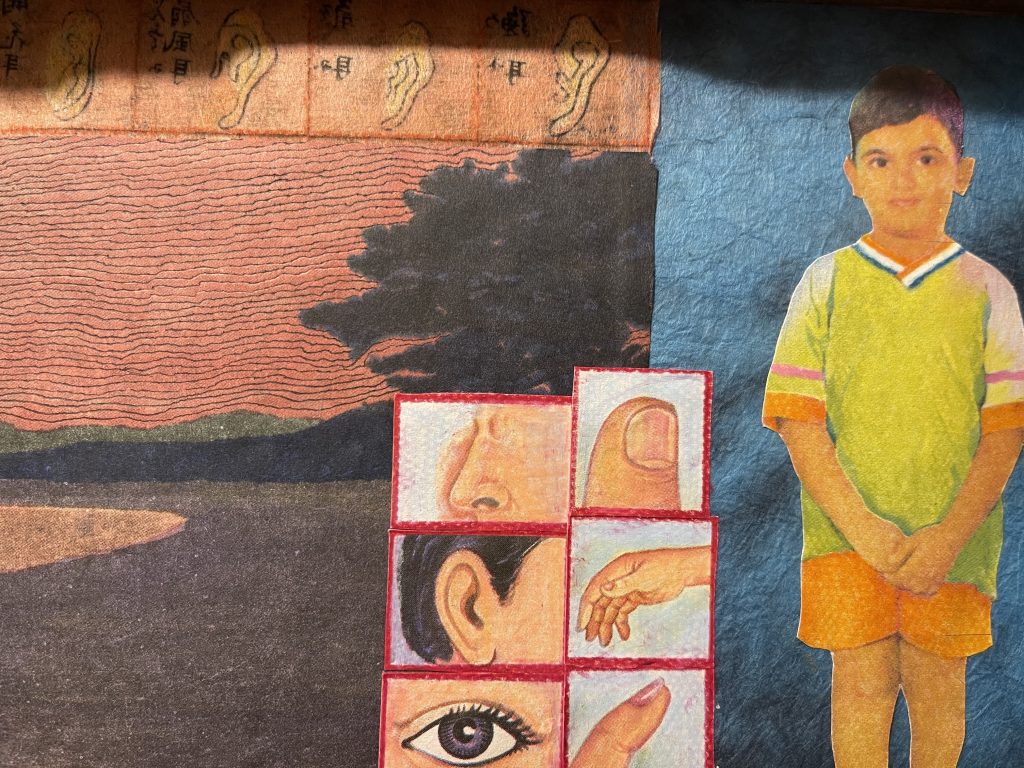

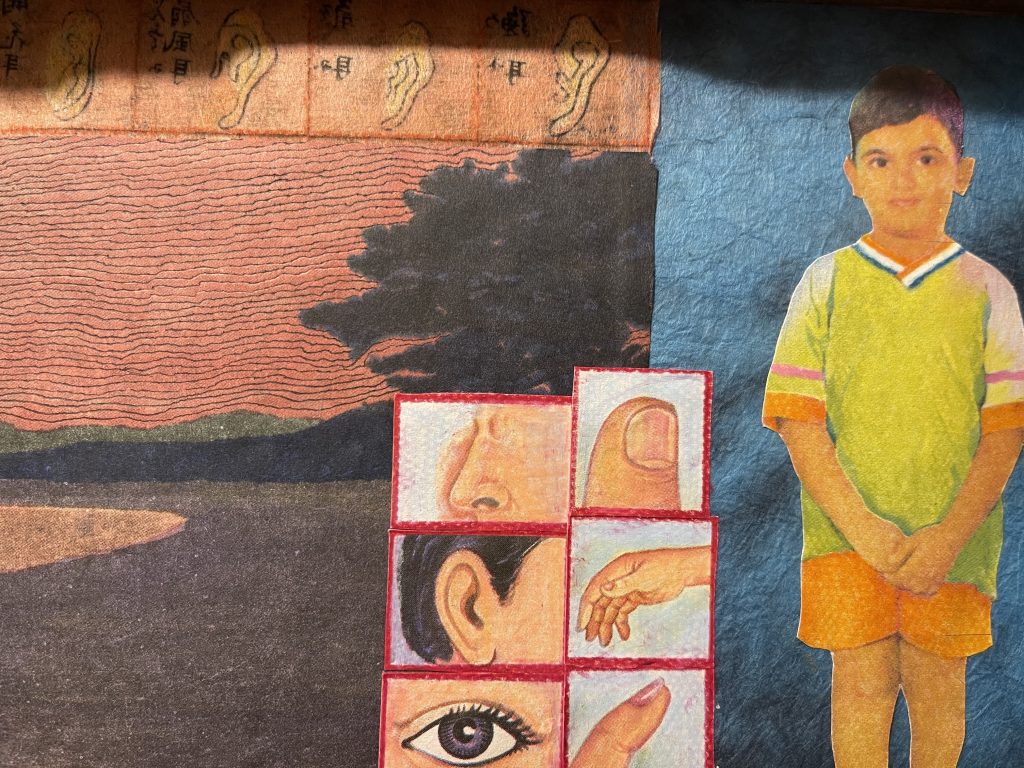

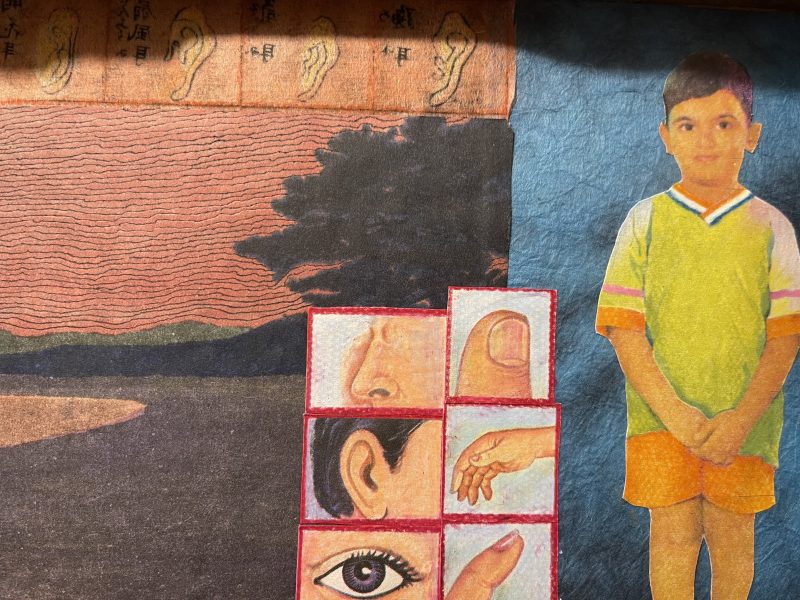

バディ・ダルルのインスタレーション「インナー・チャイルド」からのドローイング。(提供写真)

作品の音声を聞いた後の好奇心いっぱいの観客は、部屋の一画に小さな光があることに気づく。そこには、耳で輪郭が描かれた海岸線の隣に立つ少年の絵が含まれている。その絵には手、指、鼻、目、耳の絵が重ねられ、幼少期のモチーフの印象を増幅している。絵の横にあるイヤホンには、人の手サイズの大きな耳型が装着されていて、イヤホンを耳に当てるよう観客を誘う。イヤホンからは、貝殻を耳に当てたときに聴こえる共鳴音に似た低周波の音声が流れてくるようになっている。

また、このインスタレーションは意図的に海に面した部屋で行われるため、体験全体が、そして普遍性、海、移住に関するインスタレーションを通して伝えられるメッセージが、特に力強いものになる。

ダルルは、主題である沿岸地域、特に映像による海のイメージと海の音を統合することで、コミュニケーションに関する普遍的な理解と文化の違いの両方を通じて、移住というテーマを徐々に紹介している。海というテーマは普遍的で、展覧会を訪れた小さな子供でも理解できる。しかしその一方で、誰もが地球というひとつの基盤を共有する集合的な種に含まれていながら、一部の境界をめぐる争いは絶えることがなく、特に異なる文化の人々に、海に対する異なる所属意識をもたせることになると、水に対する共通の認識を通じて、ダルルは気づいたという。

「人々が、どこか別の場所のより良い未来を求めて、近東のレバノンとシリアを離れるとき、海に出てから別の場所に向かうことがあります。日本では、必ずしも近東からではなく、海を経由して他国からやってくる人々についての話題を取り上げるたびに、ヨーロッパなどと比較して、海から連想される、すぐに出てくるごくありふれた、共通のイメージがあまりなかったのです。私はこの見方に大いに魅了されました。また、私はどのようにすれば、聞く気が薄れるようなストレートな物言いにならずに、ある場所から別の場所へと移動する人々について話し合うことができると思いますか」と、ダルルは問いかけた。

ダルルが取り上げた文化の違いは、母国での戦争や貧困、政治的抑圧から逃れるために船で移動してくる難民や移民にまつわる、中東やアフリカの悲惨な話のことである。たとえば、国連難民機関である国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、2015年上半期で13万7000人が地中海を渡っている。これは、東部の難民や移民のうち、海を脱出経路として利用する人が圧倒的に多いことを統計的に示している。

ダルルはこのような現実を紹介しながら、海に対する地域的な理解と異文化の理解との間に横たわる、食い違いを強調する。

インスタレーション「インナー・チャイルド」の制作動機には、特に均質的な国民が圧倒的に多い国では、特定しづらい感情や経験が含まれている。しかし、幼少期のイメージ、音声録音の催眠術の台本、普遍的な概念などを用いた、感情に訴えかけるダルルの遊びは、他の方法ではおそらくほとんど交わることのない世界の衝突を可能にする。その結果、異なる芸術の表現形式を通じて提供される想像と、現実世界の問題を強調することによって提供される現実との間をつなぐことができるのである。ダルルは想像と現実をつなぐことで、主観的な経験や場所から意味を見出す方法を深め、広げながら、人々が世界と出会うことで生まれる、その考えを一変するような理解を反映し、刺激するインスタレーションの制作をやり遂げるのである。