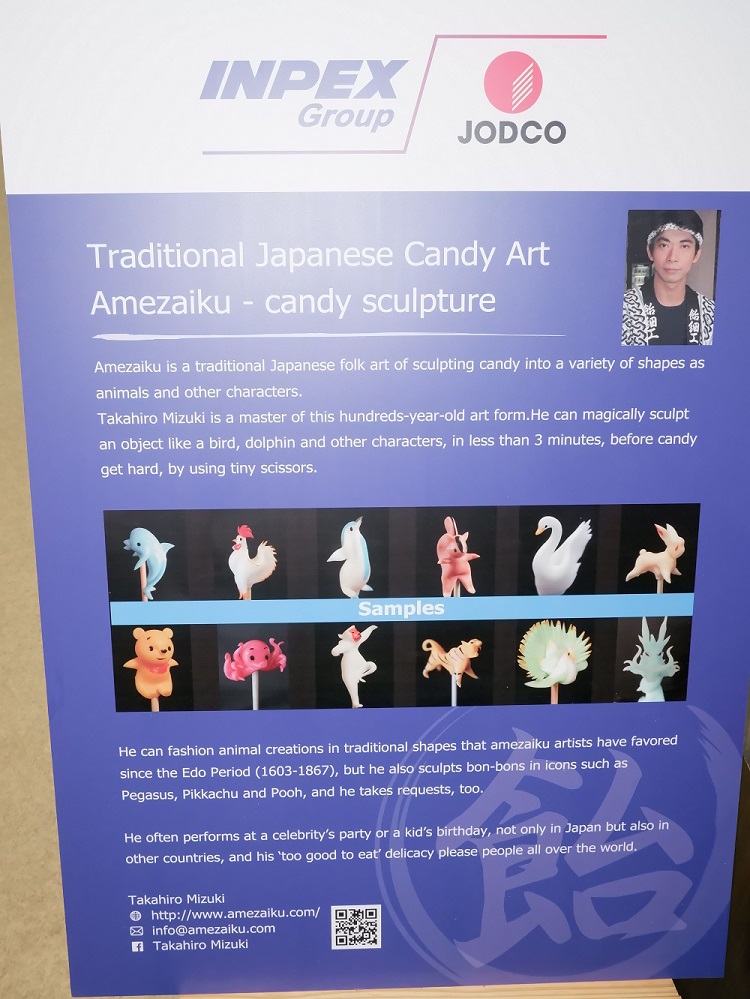

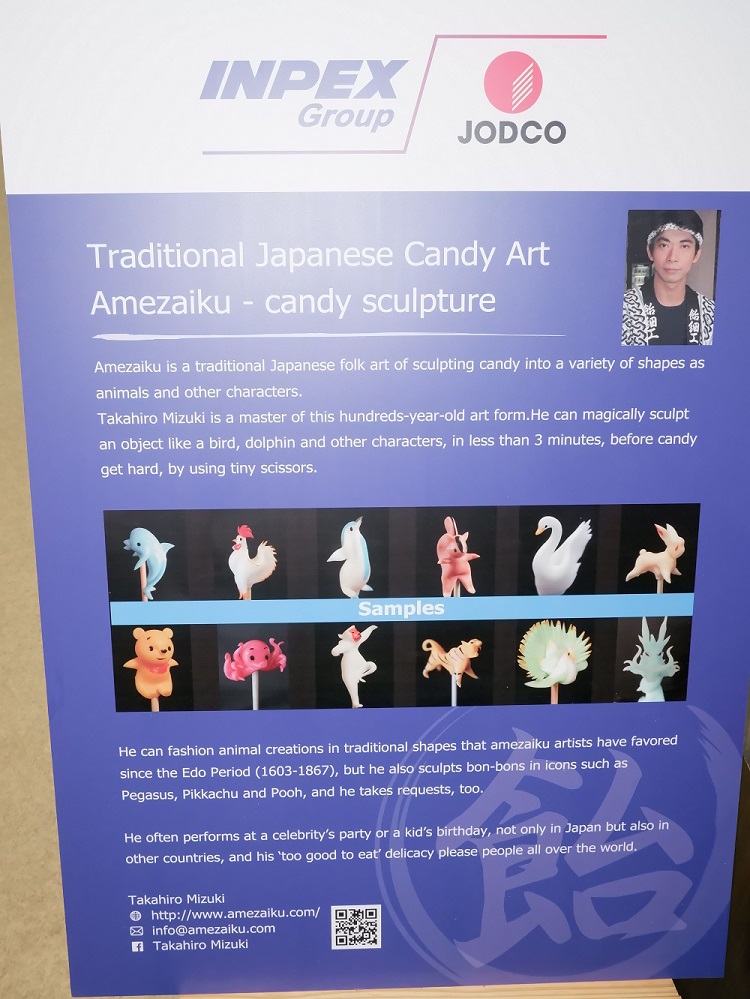

水木貴広氏は、飴の彫刻「飴細工」を専門とする才能豊かな日本人アーティストだ。この細工は、飴を動物などのキャラクターのさまざまな形に変える日本伝統のフォークアートである。

江戸時代から数百年続くこの技芸を現在も行っている人は日本でもひと握りと言われる。「和の瞬間芸術」とも呼ばれている。

水木貴広氏は、日本の数少ない飴細工師のひとりだ。小さな鋏を使って、鳥、イルカなどのキャラクターの形をものの3分で魔法のように作り上げる。「飴は、とりわけ扱いにくい材料です」。考えてみてください、と水木氏は言う。「水飴は、高温で煮詰めてから手で伸ばしたり引っ張ったりしなければなりません。さらに、砂糖が冷めて固まる前に素早く作業しなければならないというプレッシャーもあります」

細工には多くの手順がある。まず、水飴を透明の練り状になるまで煮詰める。適度なところで材料を炭の上で加熱すると、飴は成形しやすい状態になる。次に材料を小分けにして引っ張り、練る。

飴細工の技法は、大まかに分けて、切る、曲げる、伸ばす、つまむ、平らにする、が挙げられる。これらの技法を組み合わせ、指と鋏を使って同時に行うことが多い。飴という材料の特徴に、美しく引っ張って伸ばせるという性質があり、それを活かして自然な曲線を描くことで動物のような形ができ、見た目にも美しい作品が生まれる。成形を始めたら、手を止めたりやり直したりすることはできず、一気に仕上げなければならない。材料はすぐに冷めて成形しにくくなるからだ。

この過程で空気に触れて飴は純白色に変わる。小さな鋏と指を使って、箸の先で手早く動物の形に整えなければならない。飴細工師は材料をつまんだり、引っ張ったり、曲げたりして、鳥、馬、龍などの動物の形を作り上げる。飾りつけには赤、黄、青の着色料を使う。

初期の飴細工師は、葦の茎の先に少量の飴を付け、吹きガラスのように空気を吹き込んで大きく広げ、形を整えていた。水木氏も、代わりにゴムポンプを使い、この古い時代の技法を用いることがある。仕上がった作品は、見て楽しいだけでなく、食べても美味しいアートだ。元米国大統領夫人のバーバラ・ブッシュ氏とヒラリー・クリントン氏がこのお菓子の愉悦と味わいを保証している。

1971年に東京に生まれた水木氏は、大学卒業後、地方公務員を経て20代で飴細工師に転身した。飴細工師としての経歴が20年を越えた現在も、年間を通じて世界各地で出張実演を続けている。これまで実演で訪れた国は11か国、計26回に及ぶ。その活動は国内外のメディアで取り上げられ、作品は世界の工芸菓子を集めた権威あるフランスの書籍にも収録されている。

水木氏は、アラブニュース・ジャパンの独占インタビューの中で、日本伝統の飴細工から受けた感動について語った。「20代半ばまで飴細工について何も知りませんでした。自分の周りで目にする機会がなかったからです。私が初めて飴細工を見たのはテレビでした。テレビ番組の終盤のわずか10秒というごく短い時間でしたが、行動を起こさずにはいられないほど魅了されました。幸運だったのは、すぐに祭りがあって飴細工師の実演を初めて見られたことです。私は4時間以上じっと彼の技芸を見続けました。いちばん面白いのは、ほんの少しの飴を数分でさまざまな動物の形に彫刻していく過程です。まるで魔法を見ているようでした」

何よりもインスピレーションを受けた日本文化で、今では自身の日常に取り入れていることについて水木氏はこう語った。「一般的に言って、日本人は精巧なものづくりなど細かい作業が得意だと思います。木工品や織物など、凝ったものがたくさんあります。私の細工もそれと全く同じだと考えています。飴細工を上手に仕上げるには、昔ながらの和鋏を使うことが欠かせません。何より、私はこの伝統的な和鋏がとても好きです。私の鋏からして優れた職人が作ったものです。ですから、私は精度を重んじる生活を送っていると言えます」

自身のアーティストとしてのキャリアの確立については次のように述べた。「私は2001年頃に飴細工を始めました。私のコンセプトは、伝統的な手法とスタイルで行うことです。始めた頃はこれほど見て楽しい飴細工が消えつつあるという事実に驚きました。それで、変わらない伝統のスタイルを存続させようと決意しました。例えば、許されれば、あるいは要請があった場合には、同じ木製の道具箱の中で電気ヒーターを利用する代わりに、加熱材に炭を使います。何より、私は小さな鉄製の和鋏のみを使います。そして、わずかな材料も無駄にせずに形を仕上げることに特にこだわっています。飴の一部を切り取って捨てたりはしません。その意味では、飴細工を飴の彫刻と説明するのは正しくないかもしれませんが、細工の過程をちょっと魔法のように見せるには良いやり方だと思っています」

水木氏は、実演をする中で大変だったことについても語った。「初めての中東出張では、2日間のショーのために飴の材料を10キログラム以上持ってきました。とても重かったです。でも、中東の気候やイベント会場の気温について情報がほとんどなかったのでそうせざるを得ませんでした。飴細工は温度が命です。そのため、現場の気温に合わせて選べるよう4種類の材料を用意する必要がありました。屋外がとても暑いことはわかっていましたが、来てみると室内はむしろ涼しいくらいでした。重いものを運んできたので手が疲れて震え、なかなかうまく作業できませんでした。経験した中で最大の重量は、5週間のショー用の40キログラムです。新品のスーツケースが壊れてしまいました。荷物があまりに重いので、空港で預け入れるように言われたのも一度ではありません」

水木氏は、「長時間、作り続けなければならないことも多かったです。休憩なしで3時間、場合によっては4時間。私は休めません。待つ人の長い行列ができていて、作るのは私だけです。指を火傷するとわかっていながら作り続けるのもしょっちゅうです。触るとかなり熱いのですが、普通の人はそれを知りません」と付け加えた。

飴細工とその他の工芸の違いについてはこう述べた。「飴細工のユニークな点は、作ってほしいものをリクエストでき、できていく過程を見て楽しめるところだと思います。即興に近いです。また、私が作るものは動物が多いので年齢や国籍を問わず楽しめます。完成作品はおみやげにしてもいいですし、食べることもできます」

中東訪問について水木氏は次のように語った。「初めて中東に出張したのは2013年で、一夜限りのイベントでした。その年、私は中東の4か国、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート、バーレーンを訪ねました。最初はいろいろな面で違いがあるという印象を持ちましたが、時が経つにつれ、少しずつこの国々に傾倒していき、特に中東の人たちが好きになりました。人々の習慣に触れ、祈りを捧げる姿勢という面で自分自身についても振り返るべきことがたくさんあると考えています」

水木氏は、「中東の現地の方から贈り物もいただきました。トーブ一式です。とても嬉しいです。ウードも好きです」と付け加えた。

水木氏は、自身のウェブサイトにアクセスして飴細工の芸術について詳しく知ってほしいと勧めている