- ARAB NEWS

- 21 Aug 2025

生命の手掛かり、木星の衛星で=日欧協力の探査機、13日打ち上げ

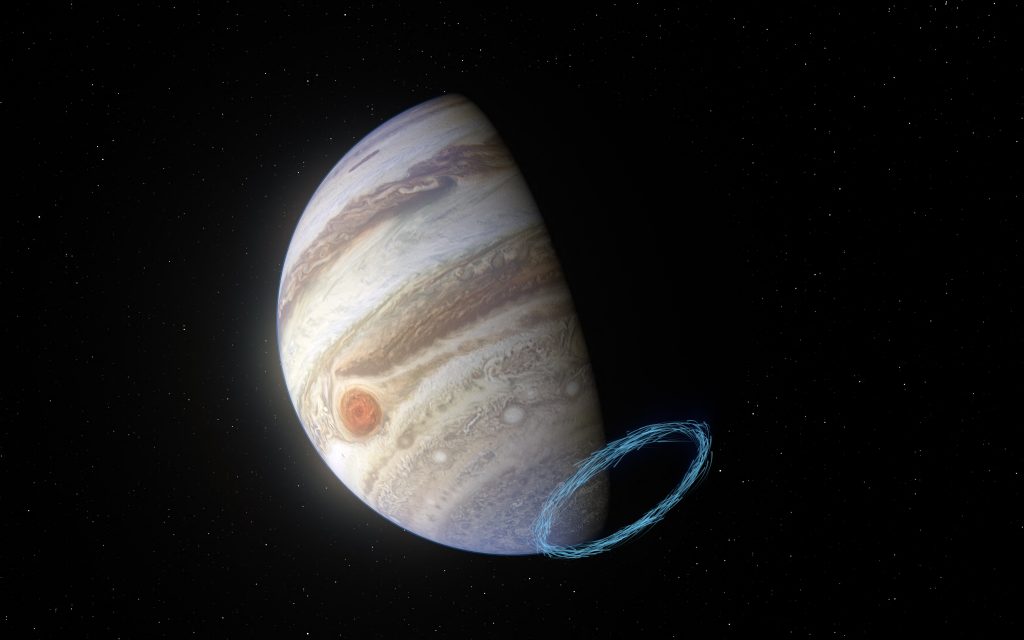

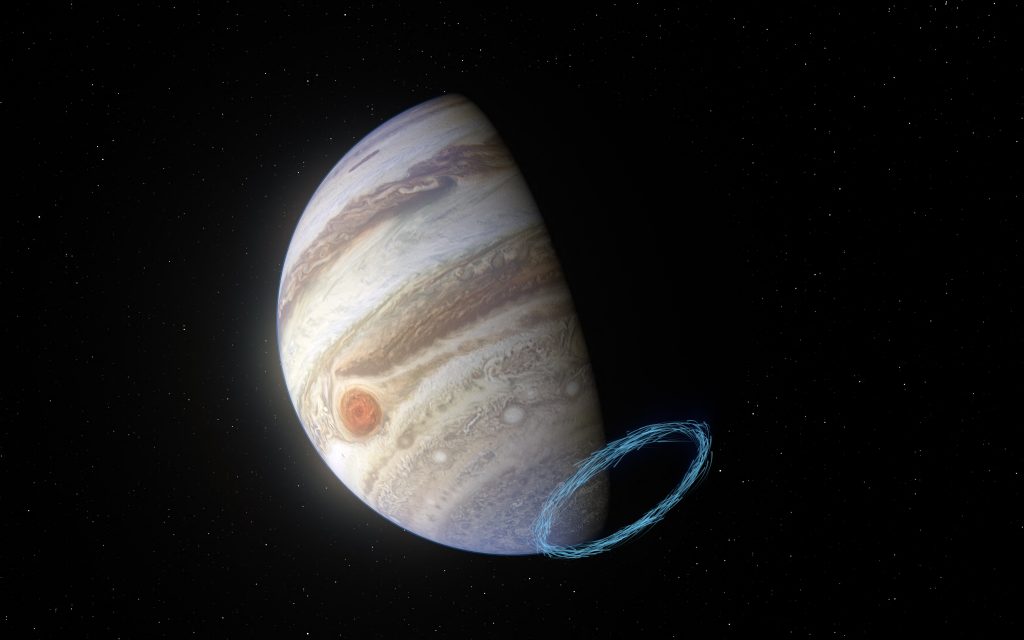

表面を氷で覆われ、地下に海を持つとされる木星の衛星を観測し、生命の痕跡や起源を探る欧州宇宙機関(ESA)主導の「木星氷衛星探査計画」(JUICE=ジュース)の探査機が13日(日本時間)、南米仏領ギアナのクールー宇宙基地からアリアン5ロケットで打ち上げられる。

探査機本体の開発と打ち上げは欧州主導だが、10の観測機器のうち四つの開発で宇宙航空研究開発機構(JAXA)など日本の研究機関が関与し、科学分析にも参加する。

観測対象は木星の四大衛星のうち、氷で覆われたエウロパ、ガニメデ、カリストの三つ。特にエウロパ、ガニメデは地下に大量の水を保持する海の存在が確実視され、生命を育む環境が現在も維持されている可能性が期待されている。

2031年7月に木星周回軌道に到達した後、三つの衛星の接近観測(フライバイ)を繰り返しながら軌道を修正し、34年12月にガニメデの周回軌道に投入される。ガニメデでは約9カ月間、観測を行い、最後は表面に衝突して探査を終える計画だ。

観測機器のうち、JAXAは月探査機「かぐや」や小惑星探査機「はやぶさ2」の技術を応用したレーザー高度計の主要部分などを開発。ガニメデの詳細な地形情報のほか、木星の重力などによる変形を精密に測定することで、地下海などの内部構造解明を目指す。

また、情報通信研究機構(NICT)が開発に参加したテラヘルツ分光計は、エウロパ表面で確認されている水蒸気とみられる噴出物の化学組成を高精度で測定。炭素や窒素、硫黄など生命に関連する分子の存在量を詳しく調べる。

日本側責任者を務めるJAXA宇宙科学研究所の斎藤義文教授は「地下に海があり、生命がいるかもしれない、誰も行ったことがない所に観測装置を飛ばして見に行く非常に面白いミッションだ。得られたデータから、できる限りの科学成果を出せるよう頑張りたい」と述べた。

時事通信