ロンドン:1月第1週にイスラエルがベイルート南郊外でハマスの幹部であるサレハ・アルアルリ氏を標的として行ったとされている攻撃は、特にそれがヒズボラの本拠地を対象に為されたことを勘案すると、この地域紛争の予期せぬ拡大だったとも言い得る。

イスラエルのこの攻撃は、しかしながら、前例の無いものではない。全世界で作戦を展開し暗殺を実行してきた長い歴史がイスラエルにはある。とりわけ、精鋭諜報組織であるモサドによる作戦は、長期にわたってナチスを、そして、最近ではイスラエルの安全保障への脅威と見なされ得る勢力を追い詰めてきた。

レバノンやアラブ首長国連邦、イランその他で、近年、そうした作戦が数限りなく行われ、ハマスやヒズボラ、イランのイスラム革命防衛隊の重要人物が標的化され殺害されてきた。

過去の作戦は序章に過ぎないのかもしれない。1月2日夜のアルアルリ氏と彼のチームに対する精密攻撃は、10月7日以来イスラエルが対ハマス戦を繰り広げているガザ地区の境界線という堰を切って追加攻撃が拡大する端緒となり得るのだ。

「こうした標的を定めた作戦は、少なくともイスラエルの研究者たちから得た文献や私たちが有している情報から判断する限り、非常に重要なものです。というのは、そうした作戦は、単に首相(ベンヤミン・ネタニヤフ首相)による、言ってみれば、政治的な切り札といったものではないからです。そうではなく、むしろこれは、政治と軍事、そして諜報の一体化に向けた一種の過程であるが故に重要なことなのです」と、ベイルート・アメリカン大学の歴史学准教授で政治評論家のマクラム・ラバ氏はアラブニュースに語った。

レバノン国内におけるイスラエルによる攻撃と影の戦争の歴史は、現在進行中の危機におけるレバノンの重要性を鑑みると、軍事と政治の両面において特に顕著な意味を持つ。

「レバノンは常に競技場だった、言わば何れの陣営も現地で協力を得て活動出来る舞台だったという事実が、この標的を定めた攻撃の重要性を増々高めています。こうして見ると、今回のアルアルリ氏の殺害は間違いなく更なる紛争を招くことに繋がっていくでしょう」と、ラバ氏は語った。

「1975年から1982年まで、すなわち実際のイスラエルによる全面的な侵攻に至るまで、イスラエル指導部はレバノンへの限定的な侵攻の可能性を検討しようとしていました。ところが、最終的には本格的な軍事侵攻となってしまい、パレスチナ解放機構を強化してしまう結果を招きました。この経緯の理解が必須です」

1975年のレバノン内戦やレバノン南部へのイスラエルの侵攻以前から、イスラエルは北の隣国レバノンの国内で作戦を展開していた。最大の作戦は、レバノンで活動していたPLOによる1968年のアテネ空港でのイスラエル旅客機への攻撃を受けて実行された。

イスラエルは、この攻撃への返報として、ヘリコプター8機を用いてベイルート国際空港を襲撃し、アラブ系民間航空会社数社の所有する航空機13機を破壊し、また、滑走路や格納庫にも損害を与えた。

1967年の戦争後に、PLOはレバノンからイスラエルへの襲撃を開始し、国境沿いの村落でのイスラエルからの報復がそれに続いた。

1975年、15年間に及ぶ内戦がレバノンで始まり、レバノンはPLOによるイスラエル攻撃の拠点として用いられるようになった。この内戦が始まった3年後、PLOの兵士がイスラエルの沿岸高速道路でバスを乗っ取り、その乗客38名が死亡するに至った。

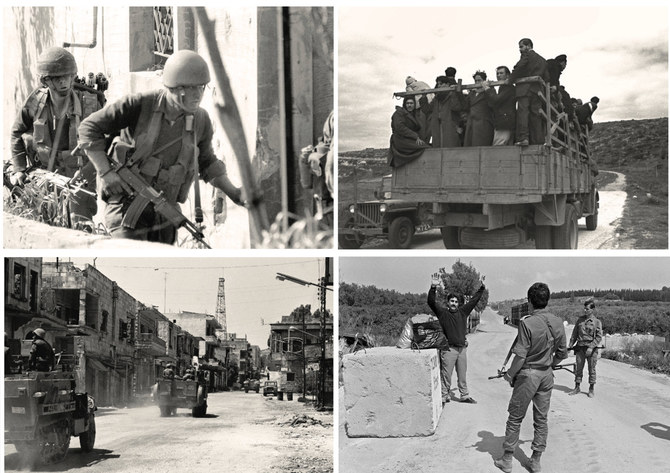

イスラエルは、報復としてリタニ作戦を1978年3月14日に開始し、レバノン南部のリタニ川まで侵攻した。この武力行使の結果、平和維持任務に当たる国連レバノン暫定駐留軍がイスラエルのレバノン南部からの撤退後に設立された。

しかし、シュロモ・アルゴフ駐英イスラエル大使の暗殺未遂事件により、イスラエル軍は1982年に南レバノンへと再び戻って来た。

イスラエルは、レバノン最南端地域の未承認分離主義国家だった「自由レバノン国家」という同盟組織の支持を受けて、レバノン南部に侵攻した。再侵攻を行ったイスラエルの名目は、レバノン南部のパレスチナ人集団の構成員たちを40 km北方へと追いやることでイスラエルの民間人を保護するというものだった。

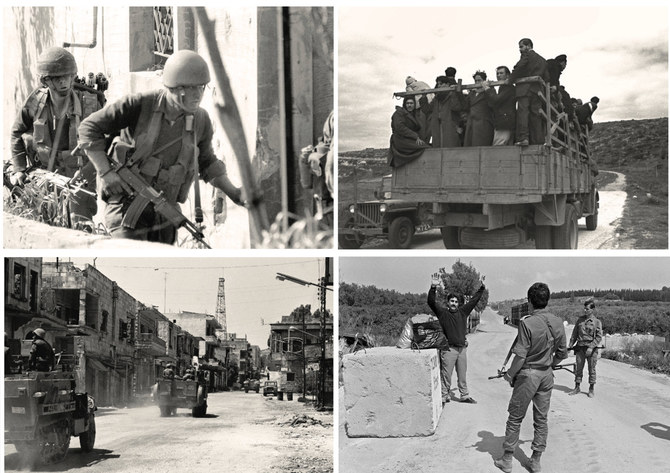

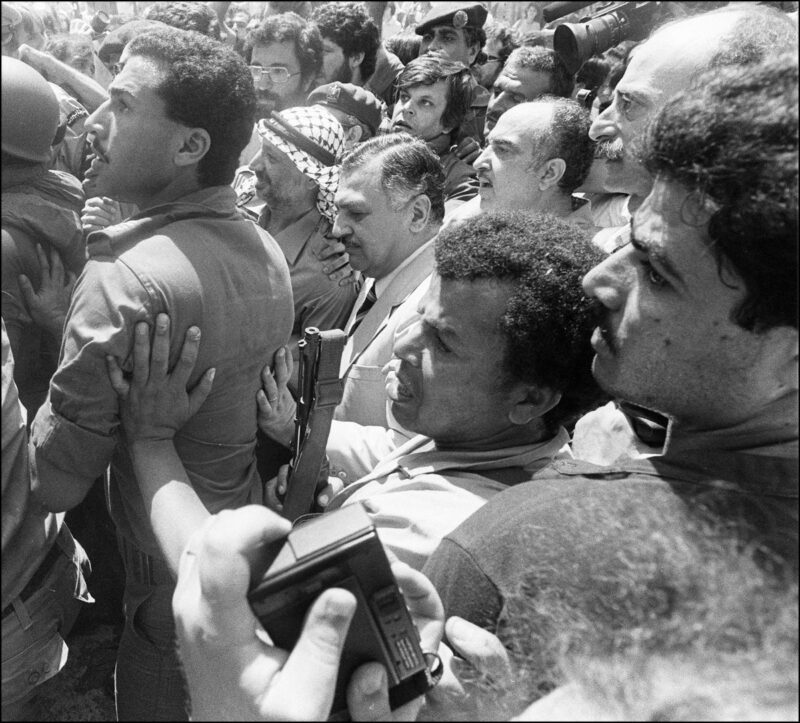

PLOは、当時ベイルート西部に本部拠点を置いていたが、9月1日にレバノンから撤退した。しかし、イスラエル軍はこの侵攻作戦を拡大して首都ベイルートへの到達に目標を変更し、また、作戦期間を3ヶ月間延長した。

「ガリラヤの平和作戦」と呼ばれたこの侵攻の過程で、レバノン内戦で最悪の虐殺の1つが実行された。イスラエル軍が民兵組織「レバノン軍団」の援護のためにベイルート近郊のサブラとシャティラの難民キャンプを包囲し、レバノン軍団の民兵たちは難民キャンプを襲撃した。レバノン軍団によって、約3,500人のパレスチナ難民とレバノン市民が殺害された。

ガザ地区における現在の紛争が、レバノンとヒズボラが関与する地域紛争へと拡大した場合、こうした虐殺のような悲劇が繰り返され得るのかは定かではない。

「サブラとシャティーラでの虐殺の経緯と現状を比較しようとしたり、そうした虐殺が再び為されると警告しようとしたりすることは、数多くの理由により、非常に困難です」と、ラバ氏は語った。

「第1に、レバノン軍団またはその1分派の共謀が、サブラとシャティーラでの虐殺の大きな要因です。そして、さらに重要な事は、イスラエルにおけるアリエル・シャロン首相(当時)の存在です」

「現時点では、イスラエルで実権を握っている将軍たちにはシャロン元首相のような人物はいません…現在のイスラエルの指導者層にはシャロン首相が有していたような強い犯罪傾向を持った人物はいないのです」

レバノンでのイスラエルの軍事作戦のほとんどは、パレスチナ人組織の排除を名目として展開されたが、一部にはヒズボラや他のレバノン人グループの壊滅を目的とした作戦もあった。

1993年、ヒズボラの戦闘員が少なくとも5人のイスラエル国防軍兵士を殺害し、40発のカチューシャロケット弾をイスラエルに向けて発射した後、イスラエルは「7日間戦争」という呼称でも知られる「説明責任作戦」を開始した。こうした応酬の矢面に立たされたのは、レバノンの民間人たちだった。イスラエルの空爆により、レバノン市民の少なくとも118人が死亡し、500人が負傷した。

ヒズボラを追跡していたイスラエルがレバノンに対して行った最も惨酷な攻撃の1つは、1996年4月の「怒りの葡萄作戦」だった。イスラエル軍はレバノン領内に600回の空爆を行い、25,000発の砲弾を撃ち込んだのだった。

「怒りの葡萄作戦」の標的には、レバノンの民間人800人が避難していたカナ村近傍の国連施設も含まれていた。カナ虐殺として知られることになるこの攻撃で、少なくとも106人のレバノン人が殺害され、116人が負傷した。

アムネスティ・インターナショナルの報告書では、1996年の「怒りの葡萄作戦」において、イスラエル国防軍が民間人を乗せた救急車やアッパー・ナバティエ村の家屋、国連施設に対して「違法な攻撃」を行った事が指摘されている。

アムネスティ・インターナショナルの同じ報告書には、ヒズボラが「イスラエル北部の人口密集地に対して不法なロケット弾攻撃を行い、数多くの民間人を負傷させた」との記述もある。

2006年には、イスラエル軍の国境警備部隊が待ち伏せ攻撃を受け、イスラエル国防軍の兵士3人が死亡し、2人が拘束された。イスラエル側は、ヒズボラに対して自衛権を発動した。

ヒズボラは、2人のイスラエル国防軍兵士の人質の解放と引き換えに、イスラエル側で拘束されているレバノン人とパレスチナ人の釈放を要求した。イスラエルのエフード・オルメルト首相(当時)は、ヒズボラによる襲撃についてレバノン政府を非難し、少なくとも1,191人のレバノン人が死亡し、2,209人が負傷し、90万人以上が退避した戦争を引き起こした。

2006年7月に開始された戦争は34日間継続した。国連安全保障理事会が8月11日に決議1701号を承認し、停戦となったのはその3日後だった。

それ以来、2024年1月2日夜まで、ベイルートでイスラエルによる作戦が展開されたり標的型攻撃が実行されることはなかった。そのため、数多くの観測筋が、アルアルリ氏の殺害により既に高まっている緊張がさらに危険な水準にまで達し、ガザ地区の紛争が地域戦争にまで拡大する事を懸念している。

「精密空爆は効果の高い重要な武力行使の方法だと私は思います」と、ラバ氏は語った。「これまでのところ、アルアルリ氏を標的とした攻撃では、民間人の死者は出ていません。住宅地の標的を狙った空爆だったのにも関わらずです」

とはいえ、この攻撃がレバノンの首都へのものであり、さらにはそこにヒズボラの本拠地がある事を考え合わせると、紛争の拡大に繋がる危険性は非常に高いと確信しているとラバ氏は付け加えた。

「精査してみた結果、こうした作戦が実際にはかなりの危険性を孕んでいるように私は思うようになったのです」と、ラバ氏は言い足した。