Diana Farah ドバイ

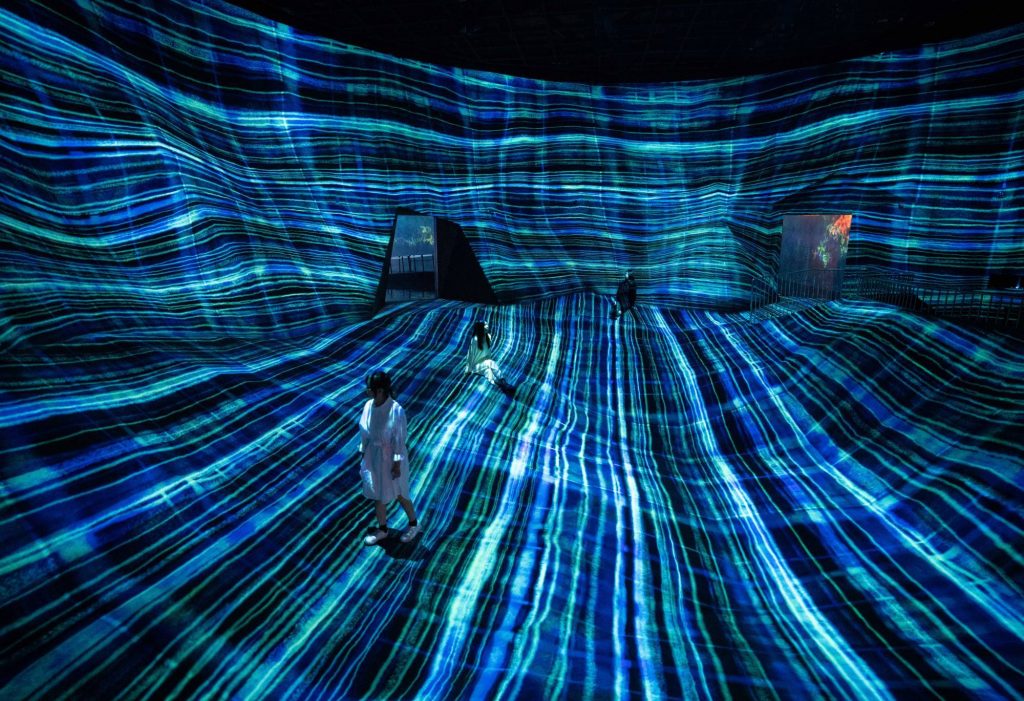

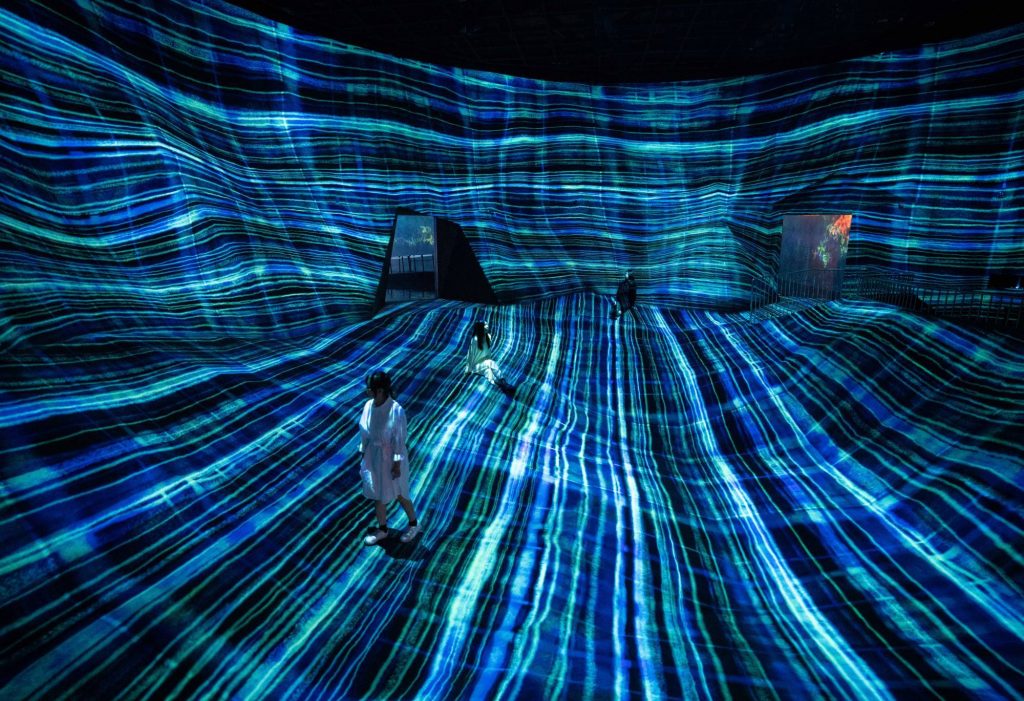

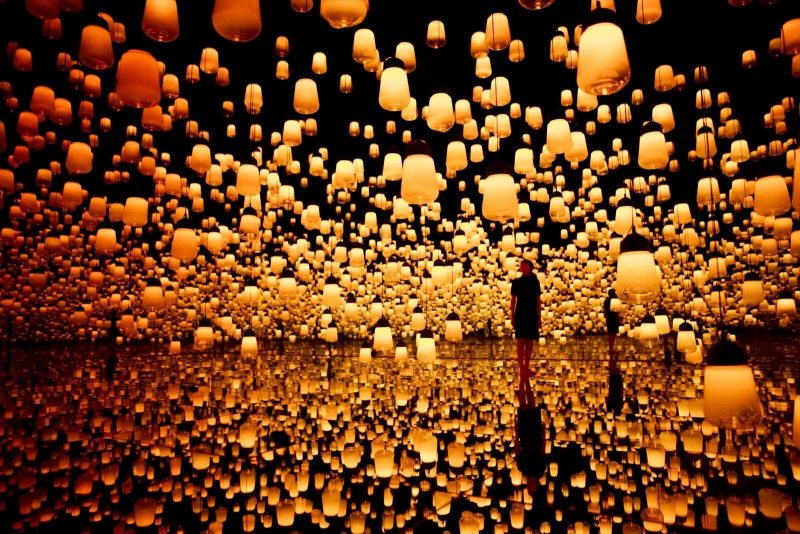

歩き回りながら探索し、アートを個々に心から楽しみつつ、他者と新しい世界を創り出すこともできる場所。物理的境界から概念的、政治的、感情的、精神的境界まであらゆる境界を越えて、ここではアート作品が相互につながる。日本のチームラボボーダレスは、境界なくデジタルアートの世界観に命を吹き込んだ。このミュージアムでは、アートインスタレーションが部屋から部屋に移動し、世界各地で同時に動く。

このようなアート作品がまもなくサウジアラビアにやってくる。サウジアラビア王国文化省は、ジッダでチームラボによるインタラクティブなデジタルアート作品を展示する計画を発表した。チームラボボーダレス・ジッダは2023年にオープン予定で、医師、CGIアニメーター、エンジニア、数学者による相互接続型のアート作品が数多く展示される。

アラブニュースジャパンの取材で、チームラボのコミュニケーションズディレクター兼ブランドディレクターの工藤岳氏は、ジッダにポジティブで近未来的なアートスペースを作る予定だと述べた。「私たちが作るものは言葉で説明できるようなものではありません」

UAEで育ったという工藤氏はアラブ諸国に深い理解と愛があり、それがこの地域のアート界に変革をもたらす原動力となったという。

2001年に設立されたチームラボは、2つのパブリックな役割を担う国際的なアート集団を自認する。役割の1つは、デジタルアートのみに焦点を絞ること。初の常設展「チームラボボーダレス」は2018年、東京の森美術館にオープンした。アート作品は1万平方メートルの空間に展示されている。もう1つの常設展は昨年11月、中国の上海でオープンした。

チームラボのミュージアムは、さまざまな場所でインスタレーション同士が相互につながることで有名だ。工藤氏は、このインスタレーションのどれかに入るのは、統合された1つのデジタル世界に入るようなものだという。「来場者とアート作品の間に境界は一切ありません。この空間に立つと、周囲にいくつか花が咲き(始めて)、触れると花が動き出します」と工藤氏。

すべての人間がつながっているとすると、境界はなく、境界というのは単なる「錯覚」です。工藤氏は「年齢、場所、バックグラウンドに関係なく、私たちはつながることができます。私たちは人間として自然につながる方法を探っています」と述べた。

これはチームラボのアートによく表れている。東京で来場者がどこかに触れると、上海で影響があり、インスタレーションが相互に影響を与え合っていることを実証している。

チームラボの作品はほとんどが光、音、接触に反応するようにプログラムされている。「弾む水の天才ケンケンパ」という作品では、来場者が地面に表れた形の上に跳び乗ると、画像が動き、魚や昆虫などの生物を表現している。

別の作品「マルチジャンピング宇宙」では、自分の動きだけで周囲の光と音の流れを方向づけることができる。

ジッダの会場は旧市街のユネスコ世界遺産アル・バラド近くにある。展示を通して次世代のアーティストにインスピレーションを与えることを目的とした子供用のセクションも準備中だ。

他の地域に複数あるチームラボの子供用セクションは、創造力を引き出す「お絵かき水族館」などの体験ができる。ここで子どもたちは海の生き物の絵に色を塗ることができ、できあがった作品をスキャンすると、色を塗った絵が実際の水族館の中で泳ぐところを見ることができる。

チームラボボーダレス・ジッダは、文化的、芸術的ベンチャーを通じて国内の経済を多様化させることを目的としたサウジアラビアのビジョン2030の改革戦略と生活水準向上計画に沿ったものだ。

このプロジェクトに関わっているのはサウジのアーティストだけではなく、今後同様の展示計画がリヤドでも進行中だ。

工藤氏は、チームラボの目的は「人間と世界との新しい関係を探求すること」だと述べ、20世紀に人間は新しいデジタル時代に入り、世界と他者との関係が変わったと指摘した。

工藤氏によると、インスタレーションの背後にあるアイデアは、人の想像力と創造性を拡張することだという。チームラボのウェブサイトには次のように記載されている。「デジタル領域の中で、アートは身体的、概念的境界を超越できます。デジタルテクノロジーによって、アートはフレームから自由になり、作品と作品を隔てる境界を超えることができます」

工藤氏は、アートインスタレーションが来場者に想起させる感情を考慮することが大切だと考えている。「人間は論理的な生き物ではありません。集団は論理で支配されるかもしれませんが、個人は非常に感情的です」と工藤氏は述べた。

しかし、常連客の感情を引き出すため、チームラボボーダレスのインスタレーションでは、チームラボがさまざまなハードウェアとともに開発したさまざまなソフトウェアやプログラムを利用している。

「日本のボーダレスでは、470台以上のプロジェクタと520台以上のハイスペックパソコンを使用しています」と工藤氏は述べ、このテクノロジーは没入型の体験で高次元を作り出すように設定されており、チームラボが拡大しようとしているものだと付け加えた。

さらに遠近法を2次元から3次元に移行することで、アート体験の度合いを高めているとし、「私たちは目と脳だけではなく、身体、感情を通して世界を理解しています」と述べた。

工藤氏は、チームラボが現代のテクノロジーを使って多くのアジアの古典絵画を再構築しており、新しい時代が訪れる兆しだと述べた。チームラボの作品の多くは、村上隆のポストモダン・アート運動「スーパーフラット」に象徴される日本の伝統的な没入型技術環境および作業場からインスピレーションを受けている。

スーパーフラットは、商業的なグラフィックデザイン、有名な日本のアニメやマンガのキャラクターとファインアートの影響の組み合わせだ。

工藤氏は、良いデザインとは誰もが使用できるものだと主張する。「あるデザインを理解できるのが自分だけというのは、いいことではありません」

アートとデザインの関係について同氏は次のように述べた。「アートとは何か、デザインとは何かを比較するなら、デザインは答えでアートは質問です」適切な答えは常に変化していると考えており、「素晴らしいビジネスモデルまたは答えは、18世紀には正解(だった)かもしれませんが、19世紀にはそうなりません。産業革命が起きたからです」

チームラボの目的は、質問を作り、来場者にインスタレーションで展示されるインタラクティブなアート作品から答えを見つけてもらうことだ。

工藤氏によると、チームラボが答えを模索している包括的な質問はこれだ。「境界のない世界は非常に美しいか?」アートは「おかしい」と思われるかもしれないが、質問が増えるだけで、答えは「世界中の感情」の中にあるという。

ボーダレス展示の目的をまとめると、工藤氏は地理的、政治的なものではなく、人間と世界の関係を理解することが主な目的だという。

同氏は、チームラボが「私たちの主旨を理解してくれるサウジアラビアという素晴らしいパートナーが見つかったのは幸運です」と述べた。また、来年発表予定のチームラボの今後のプロジェクトについても楽しみにしているという。

ツイッター:@DianaFarahANJP