- ARAB NEWS

- 16 Jun 2025

Design Week Kyotoの代表、「<融合>がデザインのキーワード」と語る

Nader Sammouri

大阪:複合現実やブロックチェーンなど、未来には有望な技術がある。それを目の前にして、人は疑問に思うかもしれない。「世界に職人の居場所は残っているのだろうか?」と。

もちろん残っている。そのキーワードは「融合」だ。タイトルのように文字だけではなく、大きな概念としてだ。未来には様々な可能性があり、融合を通して新たな創造的な反応が起こり得る。

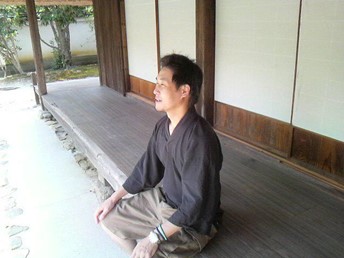

「モノづくりは、手作りの素材や人との関係などの生の体験が土台になっています。テクノロジーは、モノづくりを圧倒するのではなく、サポートするものであり、職人とユーザーの新しい関係のスタイルを革新するものだと思います」とCOS KYOTOのCEOである北林功氏は語る。

北林氏は、日本の「文化ビジネス」をグローバル化することで、自律的で持続可能な社会を構築し、未来につなげていくことを使命とする文化ビジネスコーディネーターである。

Nader Sammouri

大阪:複合現実やブロックチェーンなど、未来には有望な技術がある。それを目の前にして、人は疑問に思うかもしれない。「世界に職人の居場所は残っているのだろうか?」と。

もちろん残っている。そのキーワードは「融合」だ。タイトルのように文字だけではなく、大きな概念としてだ。未来には様々な可能性があり、融合を通して新たな創造的な反応が起こり得る。

「モノづくりは、手作りの素材や人との関係などの生の体験が土台になっています。テクノロジーは、モノづくりを圧倒するのではなく、サポートするものであり、職人とユーザーの新しい関係のスタイルを革新するものだと思います」とCOS KYOTOのCEOである北林功氏は語る。

北林氏は、日本の「文化ビジネス」をグローバル化することで、自律的で持続可能な社会を構築し、未来につなげていくことを使命とする文化ビジネスコーディネーターである。

北林氏は DESIGN WEEK KYOTOの代表でもある。DESIGN WEEK KYOTOのモットーである「OPEN YOUR SIghTE」は、物理的な場所を意味する「site」と、心や精神的な構造を意味する「sight」を融合した言葉だ。

DESIGN WEEK KYOTOは、京都の50ヶ所に及ぶモノづくりの現場を公開するオープンハウスイベントで、刀を作る刀鍛冶、漆を塗る漆職人、寺院の建築や改修を担う大工など、市内に点在する多くの工場や工房に誰でもアクセスできる。それにより、クリエイティブな可能性に心が開かれ、斬新なつながりやコラボレーションが生まれる。

北林氏は、私たちが考える「DESIGN」とは、「DE+SIGN」であると考えている。普段目にしているサインから視覚や発想を切り離して本質を見つめ直し、新たな創造につながる「DE」を適用すれば、目に見える要素である「SIGN」をさまざまな視点から再構築することができる。DESIGN WEEK KYOTOは、そんな思想から生まれた、可能性の再考を促すイベントだ。

「私の夢は、世界をより持続可能で快適なものにすることです。それを実現するには、地域の自然の中で培われたローカルな文化が重要だと考えます。ですから、日本の文化を世界に紹介することに注力し、インタラクティブな国際イベントを企画しています」と北林氏は言う。

いわば、北林氏は京都のイメージを、よく知られた文化の宝庫としてだけでなく、クリエイティブな都市として再設計することを目指しているのだ。

北林氏は、「京都はクリエイティブで多様性のある都市になる可能性を秘めている」と信じている。その信念が、DESIGN WEEK KYOTOを立ち上げる原動力になったという。

「京都には、職人、工場、デザイナー、アーティスト、エンジニア、研究室、大学などがたくさんあります。しかし、それらの間には見えない壁が存在し、そういった人たちが出会う機会はあまりありません。私の願いは、彼らが自由に交流できるようになることです」と氏は言う。

京都は、その深く豊かな歴史の中で、さまざまなものづくりや芸術性を培ってきた。そして職人たちは、その技術と感性を磨くために、最大限の努力と誠実さをもって取り組んできた。その創造的な伝統は今も受け継がれており、工場や工房には「目を見張る」多くのリソースがある。しかし、これらの現場が一般に公開されることはほとんどなく、一流の職人と直接交流することも容易ではない。

北林氏は、イノベーションに限界をもたらす見えない壁を壊そうとしている。

「見えない壁を越えて、多くのクリエイティブな職人たちが交流し、お互いの工場を訪問して、コラボレーションを試みるようになりました」と北林は説明する。

DESIGN WEEK KYOTOは、モノづくりの叡智に触れることができる、またとない機会だ。

クラフトマンシップは資本主義と闘っているのか?という疑問を抱く人もいるだろう。

「現在の世界は資本主義で成り立っていますが、それがベストなシステムなのかどうかは私にはわかりません。資本主義の行き過ぎはよくないことです。日本には『過ぎたるは及ばざるが如し』という諺がありますが、資本主義2.0を人々の生活に合った、より快適なものにデザインし直すことが重要です」と北林氏は言う。

最終的には、人々は変化とその幸福への影響を見極める必要がある。文化の融合は、新しい生活様式を形成する珍しい創造物を生み出すことができる。

例えば、Noha Raheem氏は、アラビア語のカリグラフィーと漢字のスタイルを融合させ、2つの世界を表現する美しさを生み出した。

MENA地域には、再パッケージ化の可能性を秘めた文化が詰まっており、織物や木工など、多くの芸術や工芸が受け継がれている。融合とは、これらの芸術を継承し、時代に合わせてアップデートすることで、次の世代が受け入れられるようにすることなのだ。

遺産は、時代に合わせてテクノロジーと融合させることが可能だ。Amrita Sethi氏はドバイを拠点とするアーティストで、音声をキャプチャして、対応するボイスノートで語られた内容を反映したアートと融合させる斬新なボイスノートアートを生み出した。そして、それを生かすためにブロックチェーン技術を利用した。彼女は現在、自分の作品をNFT(非代替性トークン)として有利な価格で販売するアラブ首長国連邦で最初のアーティストである。

北林氏は、「私は日本の文化を輸出することに注力していますが、MENA地域の文化を含む他の文化にも魅力を感じており、その歴史をもっと知りたいと思っています」と語り、さらに次のように結論づけた。「世界をより持続可能で快適なものにするためには、国際的に交流することが重要です。パートナーシップが重要で、そのためには信頼関係が不可欠です。MENA地域の人々と必要な信頼関係を築き、インタラクティブな文化イベントを一緒に開催できればと思います」と北林氏は締めくくった。