- ARAB NEWS

- 01 Aug 2025

日本の都市開発:他の都市開発のモデルケースとして

カーラ・チャルール

2月19日、在サウジアラビア日本国大使館とキング・ファイサル・イスラム研究センター(KFCRIS)は、世界的に学ぶことが多い日本の都市開発の最近の動向や先進的な特徴についての講演会を開催した。

講演会では、瀬田史彦、東京大学大学院 工学系研究科都市工学専攻准教授、サウジアラビアのスペシャルオリンピックスの最高経営責任者、ハイディ・アラウディーン・アラスカリー博士が講演を行った。

冒頭の挨拶では、在サウジアラビア日本国大使館の三宅浩史公使が、都市開発を計画する際に考慮しなければならない主な要素について述べた。話しの中で、子どもや高齢者、障害者を含む社会のすべての人が都市での生活に参加できるようにすることと同時に、将来の世代のために持続可能な都市とすることの必要性を強調した。

「日本は前世紀に急速な都市化を経験し、都市化に伴う様々な課題に直面してきましたが、そうした課題を見事に克服してきました。現在、日本は東京オリンピックを開催するという重大なプロジェクトに取り組んでいます。そのための準備として、競技施設や宿泊施設の整備だけでなく、世界各国から何千人ものアスリートや訪問者を受け入れるために必要な交通網やその他インフラ整備などの都市計画も必要とされます。」と三宅公使は語った。

「私たちが持っている知識と経験のすべてが、サウジアラビアのためになると信じています。サウジビジョン2030のもと、私たちは迅速な社会経済的変革が進行しているのを目の当たりにしています。先月、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子は、リヤドの人口を1,500万人に増やし、リヤドを世界で最も豊かな10都市の1つにする計画を発表しました。これらのプロジェクトに参加することで、日本の技術が未来の王国の発展に貢献できると感じています。」と三宅公使は付け加えた。

引き続いて、都市開発の著名な学者である瀬田文彦博士による講演会が開催された。

東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授の瀬田史彦のZoomスクリーンショット。(ANJP)

東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授の瀬田史彦のZoomスクリーンショット。(ANJP)

「国連の統計によると、東京を含む首都圏は依然として世界最大の人口を抱える大都市であり、その人口は約3,700万人です。日本で2番目に人口の多い都市は大阪で、周辺の県と合わせて関西圏と呼ばれることもありますが、そこでは約1,900万人の人口を抱えています。」と瀬田博士は述べた。

瀬田博士は日本の都市開発の4つの特徴として「都市開発とマネジメント」、「公共交通指向型開発(TOD)」、「土地区画整理」、そして「スマートシティ」を提示した。

最初に、『都市開発とマネジメント』という言葉に代表される、都市開発の現代的な流れを説明したいと思います。以前は、都市開発は限定された目的に使用され、プロジェクトは単一用途の開発または建設にのみ焦点を当てていました。数十年経って、この傾向が変わり、都市開発の概念が一般向けの多機能・多目的施設を併設し、不動産の資産価値を高めるための建設プロジェクトや地域全体の管理を強化するための建設プロジェクトへと発展してきました。」と瀬田博士は述べている。

これが、現代日本の都市開発のもう一つのトレンドである「エリアマネジメント」の始まりにつながり、瀬田博士によれば、不動産やインフラの開発者は、小売店、レストラン、ホテル、コンドミニアムなどの新しい機能を提供するだけでなく、適切な管理によって地域全体の魅力を高めることにも貢献している。

公共交通指向型開発(TOD)は、全国の公共交通機関の利用を促進するものである。公共交通指向型開発は、公共交通機関から徒歩圏内にある住宅、ビジネス、レジャー空間の面積を最大化する都市開発の一種である。それは、密集したコンパクトな都市形態での公共交通機関の利用を促進する。

「日本の都市開発の大きな特徴は、公共交通指向型開発の手法を用いて、都心部だけでなく郊外においても公共交通機関が充実していることである。」と瀬田博士は述べる。

その例として、典型的な郊外型TODである二子玉川駅周辺の写真を提示した。

東京都南西部郊外にある二子玉川駅。(Shutterstock)

東京都南西部郊外にある二子玉川駅。(Shutterstock)

駅周辺は私鉄が開発した建物に囲まれており、商業施設や住宅、周囲の自然環境と調和した水と緑の空間など、さまざまな用途に利用されている。

瀬田博士によると、このような施設の配置は、その地域に住民を誘致し、また公共交通機関の利用を促進するために意図的に行われているという。

世界銀行によると、この二子玉川駅再開発プロジェクトは、日本の大手私鉄の1社である東急電鉄が採用した公共交通指向型開発による土地活用の最大化を図ったもので、田園都市線の乗降客数の増加、安定したキャッシュフローの創出、投資コストの回収を実現している。

田園都市線は東急電鉄の中でも最も混雑する通勤路線で、東京都南西部の郊外を走り、東京都心へのアクセスを提供する主要な通勤路線である。 この路線は1940年代から1980年代にかけて開発されたもので、住宅地の新設と都心への公共交通機関の需要が高まった東京の急速な都市化と重なる。

東急株式会社は2000年に都内最大級の再開発事業である「二子玉川駅再開発」を開始している。これは2015年に完成し、東急の駅周辺に都市アクセスの良い住宅・商業・レジャーの新たな拠点が形成された。

この再開発事業は、当時の日本と東京の人口動態の変化や、就業者をはじめ多くの人々を惹きつけるための戦略的な都市づくりが求められていることを反映して、従来とは異なるサービス施設を数多く盛り込んだものとなった。

また、瀬田博士が関わった公共交通指向型開発のその他の例としては、東京駅に面したビジネス街中心地区(CBD)の丸の内再開発プロジェクトがある。丸の内は主に企業がオフィスビルのテナントとして入居していたが、会社のオフィスばかりだったため週末になると極端に人がいなくなり、活気に欠けていた。

そこで、丸の内はホテルや美術館、商業施設など、複合的な都市機能を備えた再開発が行った。丸の内ビルは、このような再開発の先駆けとなったビルの1棟であり、その成功を受けて、他のビルでも店舗や飲食店を増床するなど、より多くの人々を呼び込むためのリノベーションが行われてきた。

東京駅、東京・千代田区丸の内のビジネス街にある鉄道駅。(Shutterstock)

東京駅、東京・千代田区丸の内のビジネス街にある鉄道駅。(Shutterstock)

「首都圏の日本企業の特徴としては、資金調達の半分以上が駅周辺に構築された不動産や小売り店舗からの資金調達であり、財務的に独立した企業であることが挙げられます。これは鉄道会社のビジネスソースの新しいバリエーションであり、このような特徴が東京や大阪ののTODを可能にしています。」と瀬田博士は付け加えて述べた。

日本の都市開発の3つ目の特徴は、郊外で見られる、「土地区画整理」と呼ばれるものである。これは、地方自治体が採用する方法で、土地を効率的に再配置し、元々の土地所有者者をステークホルダーとして巻き込みながら、土地の価値を高めることで公共インフラを整備する方法である。

土地区画整理とは、都市部に隣接している私有地を整備し、その上にインフラやサービスを提供することを可能にするものである。この制度を利用して、政府は、様々な私有地の一部を集め、道路などの公共インフラやサービスのためのスペースを指定可能となる。

事業の結果として、元々の土地所有者は、保有土地面積が小さくなるが、整備事業により周辺の地価が上がるため、残された土地の付加価値も上がる。

「元々は多くが農民の耕作地だったものが、その後の急速な都市化によって住宅地などに開発され、その動きが急速であったため、インフラ整備は間に合わず、道路は非常に狭く、車同士がすれ違うにもやっとのところが多く残されました。

そのため、政府は土地区画の再編を試みたのですが、その事業予定区域すべての土地を購入することなく、土地利用の再編が行われました。これは、政府が土地所有者を説得して、より幅員の広い道路を整備することを認めさせるというものでした。こうした事業により、土地所有者の保有面積は縮小しましたが、再開発により地価が上昇するため、事業への同意を得られたのです。驚くべきことに、約27%、つまり日本の土地整備の約4分の1が土地区画整理事業によって開発されているのです。」と瀬田博士は説明した。

続いて瀬田博士は、最先端技術や電力の最適化、そして何よりも住民の幸福に注目した『スマートシティ』や『モノのインターネット(IoT)』の概念が拡大していることを説明した。

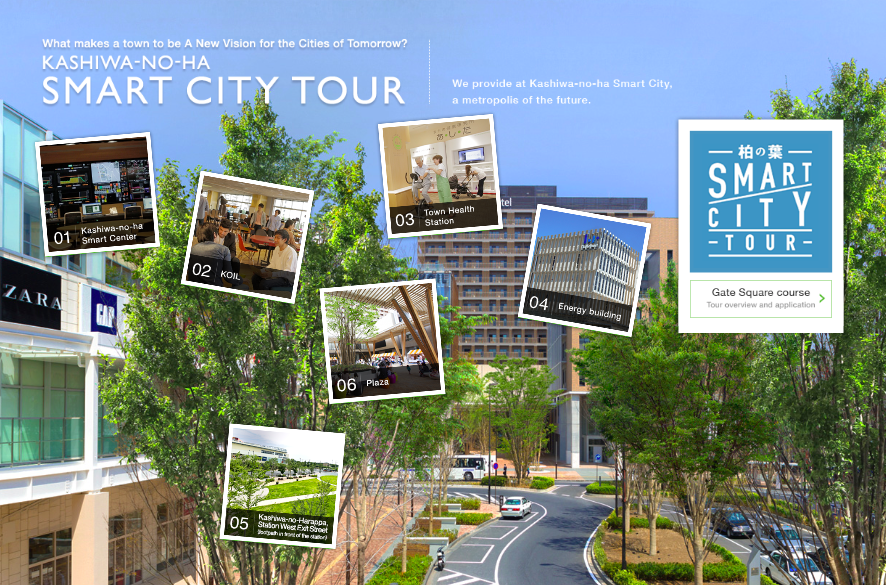

その事例の説明には、スマートシティ構想を導入した代表的な都市の一つである千葉県柏市の「柏の葉スマートシティ」が取り上げられた。

柏の葉スマートシティは、官・民・学が連携し、環境に配慮した持続可能で人にやさしい新しい日本の未来像を具現化することを目的としている。

千葉県柏市にある「柏の葉スマートシティ」。 (kashiwanoha-smartcity)

千葉県柏市にある「柏の葉スマートシティ」。 (kashiwanoha-smartcity)

講演後のアラブニュースジャパンとの独占インタビューでは、瀬田博士はスマートシティの概念やIoT、そして現在日本の都市開発が直面している課題について詳しく語った。

瀬田博士は、現在の日本の都市開発の課題を3つ挙げるとしたら、人口減少、自然災害、そして新型コロナウイルス感染症(COVID-19)との戦いだろうと述べた。

高齢化・人口減少による人口変動に伴い、日本の都市は都市計画の概念を見直さざるを得なくなっている。これは、日本がこれからの人口変動に適したインフラを確保するために、新たな戦略を練らなければならないことを意味している。

「非常に長期的な人口減少を経験するのは日本が初めてかもしれません。例えば、今日は土地区画整理の説明をしましたが、この方法の前提は人口増加です。ですから、今、日本ではほとんどの地域で土地区画整理は需要が減っているためにできなくなっていて、適用することが難しいのです。ですから、新しい街づくりの方法を考えなければなりません。」と瀬田博士は語った。

都市の開発に利用できる土地が限られてた背景から、急速な都市化時代には、都市開発の効率化を図るために土地区画整理が実施された。しかし、人口減少時代を迎えて、これから日本では新しい革新的な都市計画や戦略を立てる必要がある。

日本の都市開発が直面している第二の課題は、自然災害対策である。

日本は古来より自然災害と共存してきた。国や地方自治体は、自然災害の被害を軽減するために、大災害発生後に、警報システムやハザードマップの導入、都市インフラの整備を繰り返している。

「日本は地震、洪水、台風、津波、土砂崩れなど様々な自然災害に見舞われています。自然災害への備えはどこでも必要であり、街づくりにも考慮しなければなりません。 例えば、2日前(2021年2月13日)に東京では比較的大きな地震がありました。その時は電気の供給は止まりませんでしたが、もし電気の供給が止まってしまうと、すべての事業活動がストップしてしまいます。そこで今、日本の都市開発地域の多くの企業は、自然災害で電気の供給が止まっても事業が継続できる『事業継続計画(BCP)』を考える企業が増えてきています」と瀬田博士は語った。

「これは特にグローバル企業にとって非常に重要なことです。今日の都市開発プロジェクトでは、自然災害や、電気や水道の供給停止などの関連する問題に対して、インフラサービスを提供しようとしています。」と瀬田博士は付け加えた。

「事業継続計画とは、企業にとっての潜在的な脅威に対処するための予防措置と復旧プロセスを整えるものである。予防措置に加えて、自然災害発生時に組織内で継続的に業務を行えるようにすることを目的としている。そのために、企業は長時間電気供給が停止しても組織が継続して業務を行えるようにするための「大型充電設備」を準備している。」と瀬田博士は述べた。

日本の都市開発が直面している第3の課題は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が社会インフラに与えた影響である。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが起きたことで、日本でも他国同様、人口密度が低く、居住地がより分散している郊外へ都市部からの転換が進んでいる。

このことは、高齢者の生活の質を向上させると同時に、手ごろな価格で安全な移動手段を確保するために、生活・仕事・学習・遊びの場を徒歩圏内に統合した「コンパクトシティ」を目指す日本の都市開発計画に新たな課題を投げかけている。

「東京や大阪の人口密度は非常に高く、ある意味これらの地域に人口を集中させることは、日本にとってプラスの発想でした。しかし、そのような地域は新型コロナウイルス感染症( COVID-19)の感染拡大を招くことになりました。今後都市開発は、このような密度の高い計画地から移行する可能性があり、もちろん多くの不動産会社はいわゆる 『ニューノーマル』への対応を考えていますが、そのニューノーマルが日本の都市部全体に広がる建物やインフラを否定するものかどうかは今の時点では分かりません。」と瀬田博士は語る。

「日本社会は、30~40年前は石油が主なエネルギー源であり、今もそうですが、昔から省エネに取り組んできました。都市開発の面では、常に建物の省エネ化を考え、それがCO2排出量の削減にもつながってきました。今は、風力発電や太陽光発電など、さまざまな再生可能エネルギーを導入しようと考えています。しかし、こうしたエネルギー源から、平時にエネルギーを生み出すことができたとしても、それだけで済む簡単な問題ではありません。」と瀬田博士は主張する。

「例えば、今年の冬の日本は非常に寒かったので、大手電力会社が発電した電気量はほぼ最大容量に達していました。 つまり、このような状況を補うためには再生可能エネルギーだけで十分なエネルギーを生み出すことが難しいのです。また、冬場は特に夜に冷え込むのに対し、太陽光発電では昼間に発電します。こうした発電量と消費量のギャップが多くの場合再生可能エネルギーには存在します。これは日本だけの問題ではなく、昼と夜、夏と冬のエネルギーの発電と消費の最適化を図るのは、世界中で課題となっています。」と瀬田博士は語った。

瀬田博士によれば、発電と消費のギャップや、太陽光発電や風力発電などで発電したエネルギーを効率的に蓄えることができないことが、国内の主要なエネルギー供給源として再生可能エネルギーを導入することを妨げる要因となっているという。

また、博士は、二酸化炭素排出量を削減する方法として、密集したセンターやサブセンターを建設し、その密集した地域間を公共交通機関で結び、車社会からの転換を図るための公共投資を重視した「コンパクトシティ」の考え方についても詳しく説明した。

「『コンパクトシティ』というキーワードは、実は日本では非常に重要なキーワードです。しかし、地方では人口密度が低下し、公共交通機関を利用しない人が多く、また地域によってはそもそも公共交通機関が存在しないため、問題となるのは主に地方です。 一方で、大都市圏ではコンパクトな開発が実現していますが、現在は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応が問題となっています。」と瀬田博士は述べた。

日本は、急速な都市化と高度経済成長の中で、災害に強く、環境に優しく、包摂的な都市を構築してきた国の一例である。瀬田博士が今回取り上げたトピックの背景にある日本の都市の強さは、急速な人口増加や都市化、高齢化など、さまざまな都市問題に立ち向かってきたことに由来するものである。

こうした一連の困難を乗り越えてきたからこそ、今日の日本は、他国の都市の課題解決に貢献できる知識とインフラ技術を備えていると言える。