ジョー・バイデン大統領は、金曜日に日本の首相をホワイトハウスに迎え、外国の指導者と初めて対面で会談を行う。今回の会談は、対外強硬路線を取る中国やその他のグローバルな課題に対処するための同盟関係の強化を重視するバイデン大統領の意向を反映したものである。

また、バイデン大統領と菅義偉首相は、ドナルド・トランプ前大統領就任時に見られた政治的混乱や、米軍の海外からの撤退を受けて、アメリカや民主主義全般が衰退しているとする中国の習近平国家主席による主張に対抗することも視野に入れている。

バイデン政権は、習近平率いる中国が経済・軍事両面で台頭するインド太平洋地域に対する米国の政策を管理することを、米国にとっての最大の課題としている。このことが、今週発表されたバイデン大統領によるアフガニスタンからの米軍撤退という決断を後押ししており、バイデン政権は東アジアにより注力することになった。

ジェン・サキ報道官は24日、バイデン大統領と菅首相の会談について、「日米で中国へのアプローチや対中国での連携や協力のあり方も議論の対象になるだろう」と述べた。バイデン大統領と菅首相は、北朝鮮の核開発問題を含むその他の地域の安全保障問題についても協議する予定である。

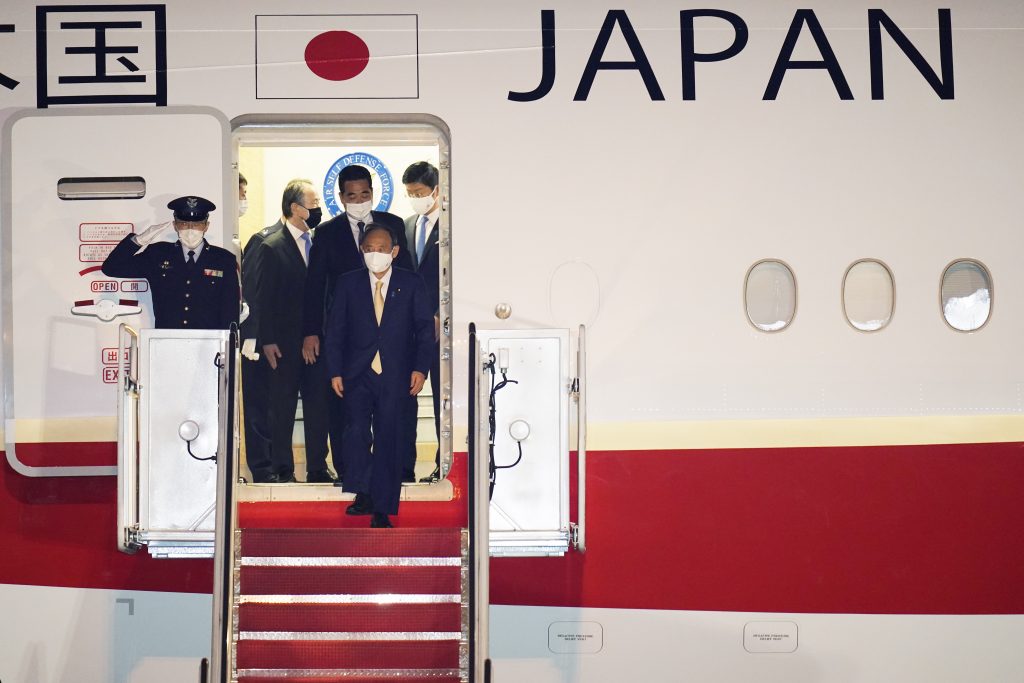

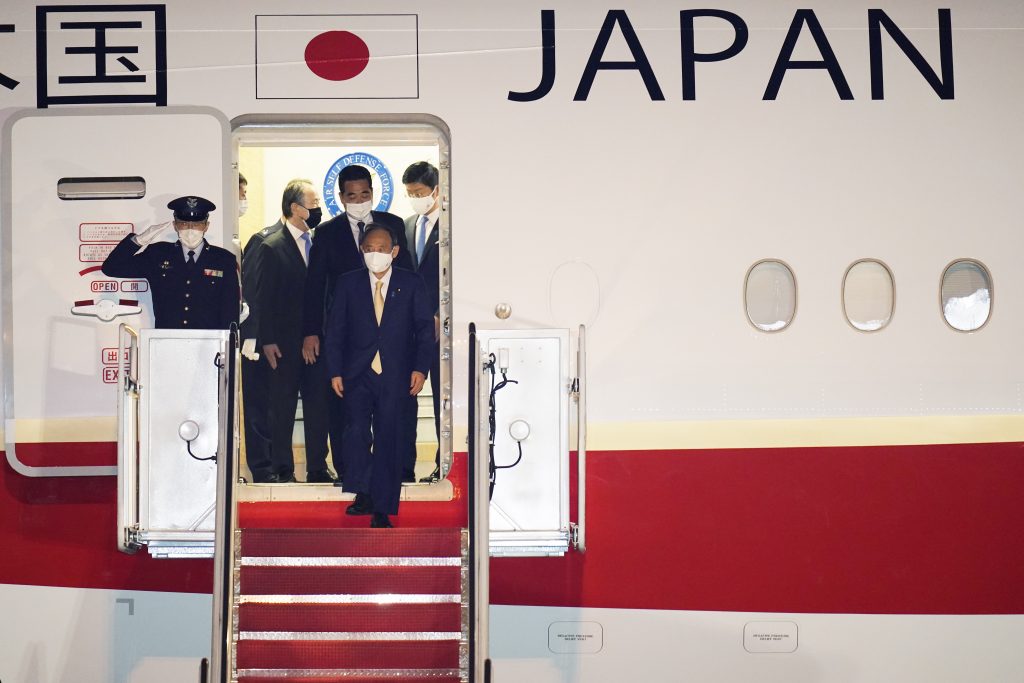

菅首相は、農家の息子であり、段ボール工場で勤務した後、日本の最高権力者になった人物である。昨年9月には、長らく内閣官房長官を務めていた安倍晋三前首相の後を継ぐ形で、首相に就任した。

菅首相は、世界的な新型コロナウイルスによるロックダウンにもかかわらず、早い段階からバイデン大統領との会談に意欲を示していた。菅首相は、日本で唯一の条約上の同盟国である米国との安全保障上のコミットメントをアピールしたいと考えている。

ワシントンに向かった菅首相は、記者団に対し、バイデン大統領と「信頼関係」を築くことを目指すと語った。

発足から数か月となるバイデン政権は、日米間の同盟強化の動きについて、菅首相に期待を寄せている。

両国の政府は、世界中の企業を悩ませている半導体の供給不足に対して、中国に依存しない技術供給網の強化に取り組んできた。日本はその供給網における連携の一環として、中国のネットワークの代替となる5G携帯電話ネットワークへの投資を発表する予定である。

来週米国主導で40カ国・地域の首脳を招待して開催される気候変動サミットに合わせ、日米両国は、気候変動を引き起こす化石燃料の排出削減に向けたより深いコミットメントを行うことが期待されている。

バイデン政権は、日本に対しても厳しい要求をする可能性がある。例えば、菅首相が台湾を支持するというこれまでにほとんどなかったような声明を出すよう、菅首相に要求することも考えられる。台湾を自国の領土と主張する中国は、バイデン政権になって数週間後、米台の連携を試すため、戦闘機や爆撃機を台湾に接近させた。

日本はこれまで、中国との関係を悪化させる可能性のある措置には慎重に対応してきたが、菅首相はより積極的な発言をしている。菅政権は、台湾海峡の「平和と安定」を強調する声明を発表し、これまでより積極的な態度を示した。これは、先月、トニー・ブリンケン国務長官とロイド・オースティン国防長官が訪日した際のもので、当時のバイデン政権では最高レベルの直接会談であった。

世界のリーダーらは、台湾が中国と米国の間の紛争の引き金になることを懸念している。

中国政府の発表によると、中国の王毅外相は菅首相の訪米に先立ち行われた電話会談の中で、中日関係が「いわゆる大国間の対立に巻き込まれないように」と日本側に警告したという。

日本は、中国に対抗するために民主主義国家の「自由で開かれたインド太平洋」構想を推進する中で、米国の太平洋におけるプレゼンスを支持する姿勢を強めている。

しかし、日本の経済は中国経済と互いに絡み合っている。つまり、「安全保障上の懸念が高まる中でも、日本は競争と協力のバランスを取るために2つのアプローチを取る必要がある」と、東京大学教授で中国専門家の高原明生氏は述べる。

日本は、中国の軍事的活動の活発化と広範な領有権の主張を安全保障上の脅威と捉えている。日本は、日本が支配する東シナ海の尖閣諸島(中国名:釣魚島)の領有権をめぐり、中国と対立している。

また、日本政府は、中国が南シナ海の領有権を主張する地域に軍事施設を建設したことから、懸念しつつ中国による尖閣諸島の動きを注視している。

米軍の艦船は、中国が自国の領海だと主張する国際水域を航行する、いわゆる「航行の自由」作戦を定期的に実施している。

オバマ元大統領は、中国をおだてて、改革を促していると見られた。当初習近平国家主席を称賛していたトランプ前大統領は、その後、中国に米国単独で正面から対立し、関税や侮辱を加えながら、菅首相の前任者である安倍前首相とゴルフ仲間のような関係を築いていった。一方バイデン大統領は、同盟国に働きかけ、統一戦線を形成するという異なるアプローチをとっている。

在ニューヨーク日本国総領事代理の村上健寿氏は、日米首脳会談は、「民主主義国として世界に手本を示すことが目的」と語っている。

また、中国はバイデン政権が日本、インド、オーストラリアとの緩やかな4か国の枠組みであるクアッド(QUAD)(4か国による安全保障対話)の復活を支持していることに注目している。バイデン大統領と菅首相は金曜日に、インドが新型コロナウイルスワクチンの製造を支援するために、クワッドの枠組みを通じた措置を発表する予定をある。

ブルッキングス研究所のインド太平洋地域におけるインドとその関係性に関する専門家であるタンヴィ・マダン氏によると、2004年のインド洋大津波の後、救援活動を調整するために結成されたクワッドは、その存在が中国を刺激し、4カ国が協力して中国に対抗しているように思われるという懸念から、一時的に消滅していたという。

しかし、「中国が挑発され、実行したらどうしようと懸念していたことが、最近ではそれらがすべて実行されている」とマダン氏は指摘する。

AP