- ARAB NEWS

- 25 Aug 2025

女性は平和の原動力になり得るのに、なぜ私たちはその声を封印するのか?

2000年、シエラレオネ、グアテマラ、ソマリア、タンザニアの女性グループが、国際NGOの女性たちとともに、国連安全保障理事会に働きかけた。紛争防止、平和構築、紛争後の社会再建を担う女性の役割を認識するよう説得した。

国連安保理は2000年10月31日、ジェンダーに基づく暴力の被害者としてだけではなく、平和と安全の推進者としての女性の役割を確認した「決議1325号」を全会一致で可決した。これは、平和プロセスのあらゆる段階に女性が参加するための枠組みを提供するものだった。

私たちは、戦争や紛争で苦しむ女性や子どもたちのイメージをよく思い浮かべる。紛争・戦争の事態になれば当然男性も苦しむが、その被害をもろに受けるのは女性と子どもであることが、一般的に認識されている。社会の構成員それぞれが、さまざまな形で苦しんでいる。戦争とは破壊であり、命が失われ、家が損壊し、生活そのものが完全に破壊される。その影響は長く続くのだ。

女性は戦争中、肉体的、精神的、性的、経済的その他の様々な面で被害を受ける一方で、生活を営み、家族の安全を守り、破壊の力に抵抗し、その過程で命を懸けて積極的に行動している。

私たちが目にしないのは、家族の男性が戦場にいるか死んでいるか行方不明であるために、自ら世帯主や唯一の稼ぎ手となっている姿だ。彼女たちは、子どもや高齢者、病人、負傷者や障害者の世話をしている。私たちは、組織化され、互いに苦境に対処し生き残るために助け合っている女性たち、地域社会や紛争を終わらせるための努力を支援している女性たち、そして地域社会で調停や和解の作業に携わる女性たちが行っている重要な仕事に気づいていない。

親族や地域社会、草の根のレベルでこれだけ活動しているにもかかわらず、いざ公式、正式な和平交渉の場になると、女性はほぼ除外されてしまうのだ。

紛争防止と解決に対する女性の貢献については、その種の研究から証拠が出ているにもかかわらず、女性は和平プロセスにおいて疎外され続けている。外交問題評議会 (Council on Foreign Relations)が1990年から2017年までの和平交渉について調査したところ、女性は調停者の2%、和平合意の証人および署名者の5%、交渉担当者の8%しか占めていないことが明らかになった。

自国の将来を形作ることになるこの交渉の間、女性たちはどこにいるのか。なぜ戦争屋、民兵、ギャングの人間たちが優先的に交渉に参加し、成果を要求して利益を得る権利を与えられる一方、最も被害を受け、積極的に和平を求めた人々が脇に追いやられるのか。

すべてが解決し、交渉が終わるのを待って、和平プロセスの最終段階になって女性を参加させるのは、機会が少な過ぎる上に、時期的にも遅過ぎである。特に、女性の意見を聞き、参加させたという印象を与えるためだけに参加させるのであれば、なおさらだ。

和平プロジェクトや復興努力のための資金配分を含む人道的活動においても、制度設計、計画立案、実施の段階で女性を参加させないのは意味がない。なぜなら、ほとんどの場合、女性は直接的、間接的に恩恵を受ける側の者であり、それゆえに和平にまつわるニーズや手段をよりよく理解しているからである。

なぜ私たちはいまだに、平和とは銃声を封じ、武器を捨てることだけを意味すると考えているのか。平和と安全の概念は変化している。女性や少女が仕事や学校へ行くために家から一歩も出られないのに、どのような平和があるというのか。食卓に食べ物がなく、きれいな水もないときに、どのような安全があるのか。家庭内暴力やレイプ、誘拐などの人権侵害の被害者に正義が執行されないのに、どのような生活ができるというのか。イスラム世界には今、多くの紛争がある。そして、残念なことに、そこには多くの差別が根強く残っているのだ。

それを宗教や文化のせいにするのは馬鹿げている。下手な言い訳であり、近視眼的な考えを正当化する簡単な方法、つまり手っ取り早い解決案でしかない。それよりも、これらのイスラムの国々に蔓延する政治構造や利権、根底にある社会経済的条件や不安を認識した上で、社会のすべての構成員の代表を支援しながら、課題に対処する方が有効である。

イスラムの歴史には、和平協定に女性が参加し、調停や交渉に積極的に貢献したという話が豊富にある。近代史においても、女性が和平交渉に参加した国の例が数多くある。

実際、宗教と文化は、女性の社会進出とその権利を支えるために効果的に利用することができる。その解決法は、外国が介入しイデオロギーを押し付けるのとは対照的に、地元のコミュニティや利害関係者に受け入れられやすいため、より良い結果をもたらすだろう。

国連は、和平交渉に多くの女性を参加させ、和平協定に女性に関する条項を増やす努力をしている。しかし、アラブ連盟やイスラム協力機構などの組織は、文書の上ではその政策や取り組みが良好に見えても、実行面ではまだ大きく立ち遅れている。

女性は平和構築の取り組みにおいて積極的な役割を果たし、各種交渉に貴重な貢献ができるにもかかわらず、固定的な女性観や家父長制によって、和平交渉への参加から排除され続けている。それにはインドネシア、イラク、リビア、スーダン、ナイジェリア、マリなど、多くの例がある。

男性と女性では交渉のスタイルが異なり、異なる視点や経験を交渉のテーブルにもたらす。無学の男性や戦争指導者たちが交渉に参加しているのを見つつ、女性には資格がない、能力がないなどと考えるのはとんでもないことだ。女性たちを無視して、男性たちの意見にだけ耳を傾け、彼らをなだめようとするのは、逆効果でしかない。

交渉に女性を参加させ、平和協定に女性のための規定を設けることは、平和への万能薬でも保証でもない。しかし、経験的証拠に基づいても、女性が参加し、その声が反映されれば、平和はより成功し、持続する可能性が高くなるのだ。

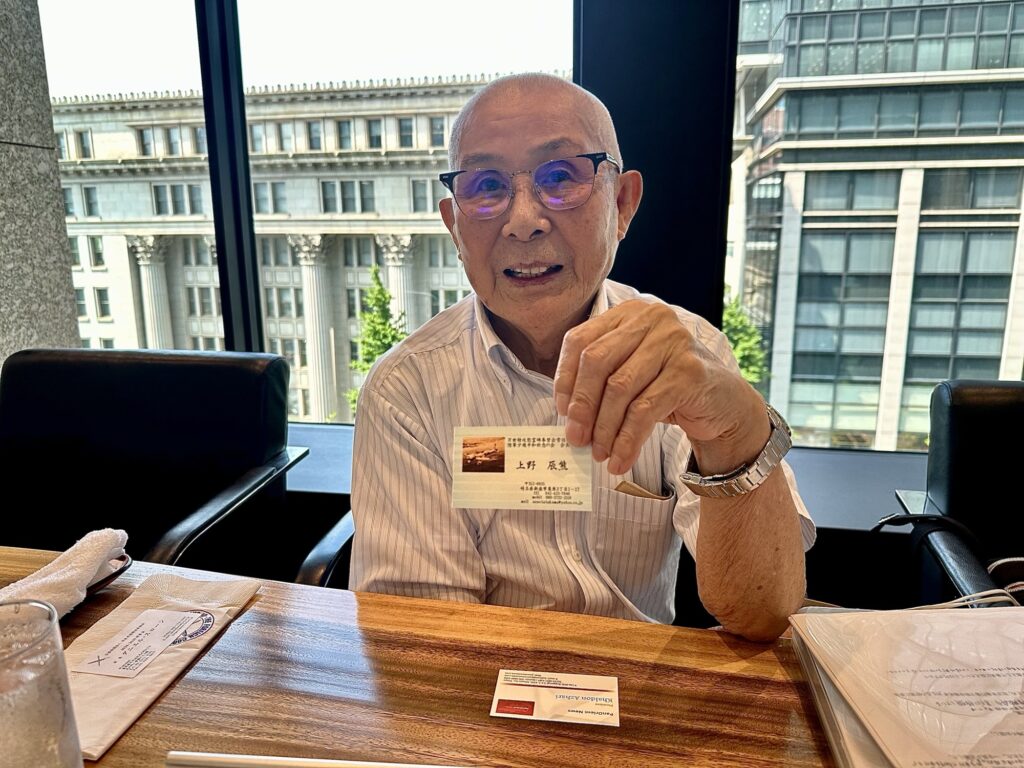

マハ・アキール氏はジェッダを拠点とするサウジのライター。ツイッター: @MahaAkeel1