- ARAB NEWS

- 16 Jun 2025

「文化や芸術の種をまく」=被災者の物語紡ぐ柳美里さん―東日本大震災10年

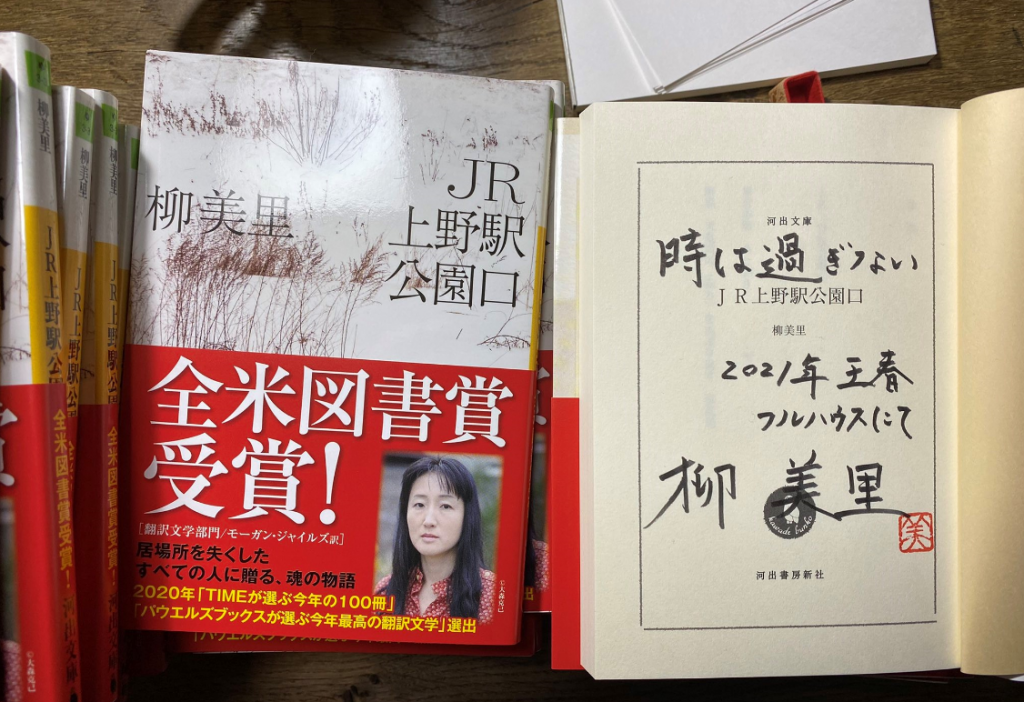

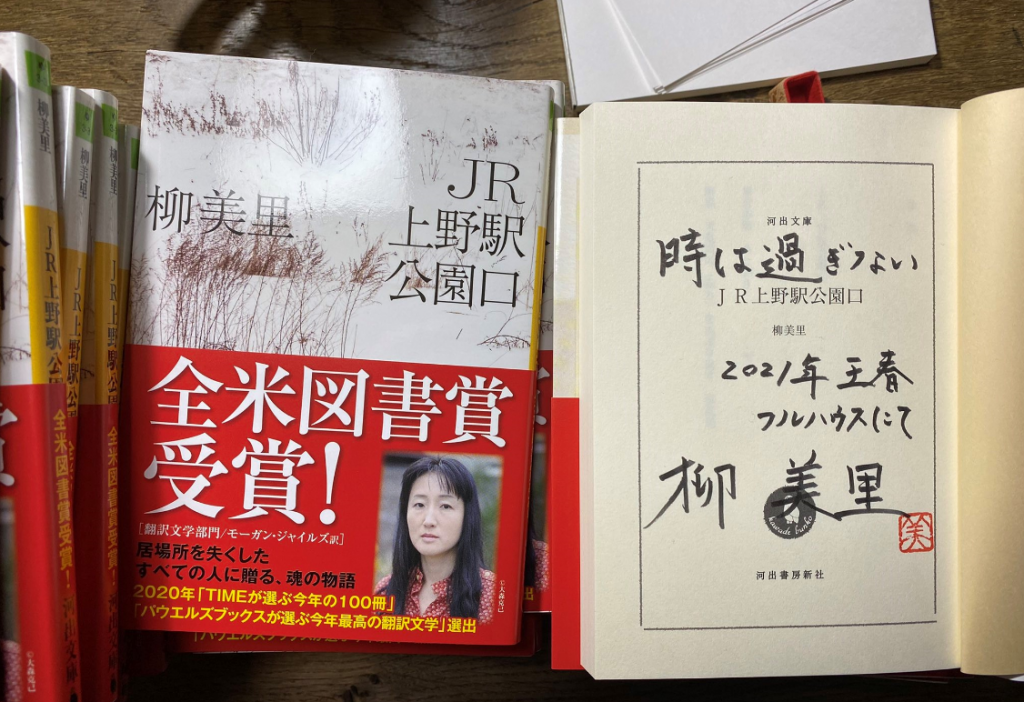

東日本大震災の記憶から多くの文学が生まれた。昨秋、英語版で全米図書賞翻訳文学部門を受賞した柳美里さん(52)の小説「JR上野駅公園口」もその一つ。福島県南相馬市に足を運ぶ中で構築された物語で、「被災者から聞いた話が響いている」と実感を込める。

2011年4月21日、柳さんは自宅のあった神奈川県鎌倉市から福島に向かった。東京電力福島第1原発から半径20キロ圏内の立ち入りが禁止されると聞いたからだ。

頭に浮かんだのは、子どもの頃、母に連れられて訪れた奥会津の只見湖の情景。福島県只見町で中高時代を過ごした母は、人工湖の縁に立ち、湖底にあった集落の風景を繰り返し語った。「ダムを造ることで住民が住み慣れた土地を離れる悲しみを知った。ダムの底は歩けないが、20キロ圏内にまだ入れるならと思った」と柳さん。

福島訪問を重ねるうち、南相馬市の臨時災害FM局から声が掛かった。12年3月から地元のゲスト2人と対話する番組「ふたりとひとり」を開始。3年後には同市に移住し、18年3月の閉局まで延べ約600人の話を聞いた。

ゲストの人生に耳を傾け、出稼ぎ経験者が多いことに気付いた。中には、やっと帰郷した直後に避難を強いられた人も。震災前から取材を続けていた、東京・上野公園に暮らすホームレスの話がふと重なった。「自分の人生は運がなかったと振り返る人もいた。運って何なのか…」。その問いを胸に、出稼ぎの末に寄る辺をなくした人たちと、原発事故で避難した人たちの姿を二重写しするように物語を紡いだ。「おらほ(私の町)の物語だ」と南相馬の人々は喜んでくれたという。

自宅はブックカフェや演劇のアトリエとして大部分を開放する。地元の高校演劇部で一緒に活動した生徒を店員として雇い、「いずれ譲っていく形にしたい」と将来を見据える。

一つのイメージが浮かんでいる。ロンドン郊外で訪れた、古いコンテナを利用した小さな本屋。周辺に飲食店などが増え、かつての治安の悪さは改善した。「できることは限られているが、文化や芸術の種をまいて、そこから渦のように広がることはあり得るのかな」と希望を込める。