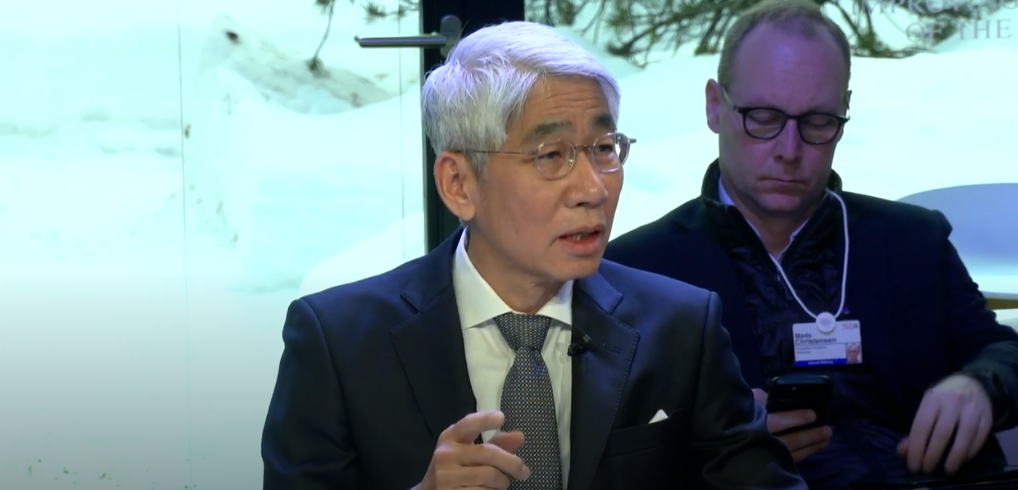

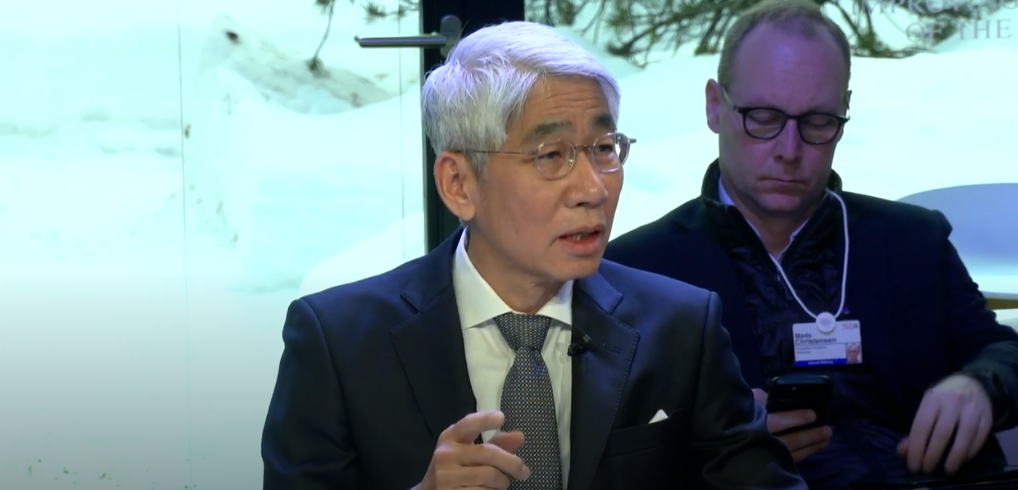

ドバイ:日本の多国籍企業であるNECの森田 隆之社長兼最高経営責任者(CEO)は水曜日、世界的に環境リテラシーを促進するためにはテクノロジーが極めて重要であると述べた。

ダボスで開催された世界経済フォーラム(WEF)の「Tech’s Answer to Pollution」と題されたパネルで講演した森田氏は、テクノロジーは人々が世界に与える汚染の影響を視覚化するのに役立つと述べた。

「そういった(問題を可視化する)テクノロジーを使うことで、人々は何が起きているのかを理解し、下流や上流の汚染の(影響を)知ることができると思う」と語った。

森田氏は、可視化にはミクロとマクロの2つの要素があると話した。ミクロの可視化には衛星が含まれ、マクロの可視化にはデータの追跡が含まれる。

「現在では、いくつかの技術のおかげで、競合する情報を共有することなく、(汚染に関する)すべての情報を共有することができる」

同CEOは、日本は環境リテラシーが社会に良い影響を与えている大きな例だと語った。「日本は空気がきれいなことで有名だが、私たちは大きな公害を経験した。水の浪費が原因で患者が亡くなった。子供たちは工場からの粉塵による喘息に苦しんでいた」

「(これらの事例を)調査した結果、(公害が)そのような問題を引き起こしていることがわかり、人々は(環境を意識することの)重要性を認識した。そのため、産業界は必要な技術を備えなければならなくなった」と付け加えた。

ビジネス面では、消費者は環境に配慮していない企業を嫌うため、投資家は投資先企業の持続可能性に細心の注意を払う必要があると森田氏は述べた。

「多くの指標がある。私たちは、その企業がより環境に優しいのか、そうでないのかを評価し、指標を見るべきです」と同CEOは語った。

大気汚染問題に対処する高度な技術を利用できない国に対しては、国民が企業に対して、より環境に配慮した対策を講じるよう圧力をかけるべきだと森田CEOは提案した。

「単一の技術で大気を浄化できるとは思わないので、工場や自動車ごとに一定の規制が必要だ」と述べた。

パネルにはさらに2人のスピーカーが参加した: 技術社会研究所の最高科学責任者であるロナウド・レモス氏と、欧州委員会の環境・水資源・競争力ある循環型経済担当委員であるジェシカ・ロスウォール氏だ。司会は、ドイツ・ヴェレのマヌエラ・カスパー=クラリッジ編集長が務めた。