- ARAB NEWS

- 15 Jun 2025

日本-中東間の石油貿易の変遷

カーラ・シャフロール

中東の石油の輸入が日本で最初に始まったのは第二次世界大戦後のことで、天然資源に乏しい日本は戦後の復興と経済成長にむけて石油需要の増大に直面していた。

石油の確保と輸入偏重の問題に取り組むため、日本は自己開発による石油の割合を増やし、輸入元を多様化し、大手国際企業への依存を低減する努力を支援した。

1957年、サウジアラビアが日本商業石油会社という日本の民間企業に油田探査の認可を与え、油田開発による原油確保への努力が身を結んだ。

(アルカフジ共同操業)

(アルカフジ共同操業)

その時油田探査権を認可された企業のオーナーは日本国籍の山下太郎で、彼は12月にサウジアラビアへ赴いて折衝を重ね、最終的にサウジアラビア政府と日本石油貿易株式会社と間で利権合意の調印にこぎつけたのだった。

(アルカフジ共同操業)

(アルカフジ共同操業)

この合意に調印後、日本政府は商業石油会社と彼らによるアラビア湾の海底の掘削プロジェクトに対する支援を発表した。

規定の期間内に探査プロセスを完了させるため、太郎は日本国内の複数の企業と提携する必要を感じ、40人の日本人投資家と契約を結んでサウジアラビアでの油田探査を行う新たな企業、日本商業石油会社を立ち上げることができた。

サウード・ビン・アブドゥルアズィーズ国王は1958年に「アラビア石油株式会社(AOC)」という新たな日本企業との協定の最終草案を承認し、同社はその親会社「日本石油貿易会社」から探査利権を受け取り、のちに海外で原油開発を行う日本で最初の石油会社として知られるようになった。

その協定のもと、サウジアラビア政府はアラビア石油に独占的石油探査、2年間の探査ライセンス、および商業用に足る量の石油が発見された場合には40年間の採掘利権を提供した。

サウジアラビアとアラビア石油との合意には探査期間中のサウジアラビアへの年間手数料、商業用に足る量の石油が発見された場合の追加料金、および操業開始にあたっての税金と利益配当の支払いが含まれていた。

(クウェート科学研究所)

(クウェート科学研究所)

1958年7月、AOC はクウェートから中立地帯で石油探査を行う利権を与えられ、それによって同社は中東地区での操業が一気に増大した。

サウジアラビアとクウェートの間の中立地帯にあるカフジ油田地帯の地図。 (Google マップ)

サウジアラビアとクウェートの間の中立地帯にあるカフジ油田地帯の地図。 (Google マップ)

カフジ油田地帯は1960年に日本の借款団AOCによって発見され、世界で最も埋蔵量の多い油田地帯の一つとなった。1日30万バレルを算出し、推定埋蔵量は600億バレルで、未開発の天然ガス埋蔵量はおよそ250億立方メートルといわれている。

後年AOCは海外で原油開発をする日本最初の石油会社となり、日本で最も成功した資本構成の組織で、日本の資本生産のほぼ半分を生み出していた。

2000年にAOCとサウジアラビアとの契約が終了した。サウジアラビアがプロジェクトへの投資を増やすよう要求してきたのに対して、AOC がそれに応じなかったために採掘利権を失い、アラビア湾の中立地帯におけるサウジアラビア政府のシェアはアラムコが引き継いだ。現在共同開発合意のもとで中立地帯でのAOCの利権から得られるのは1日わずか5万バレルとなっている。

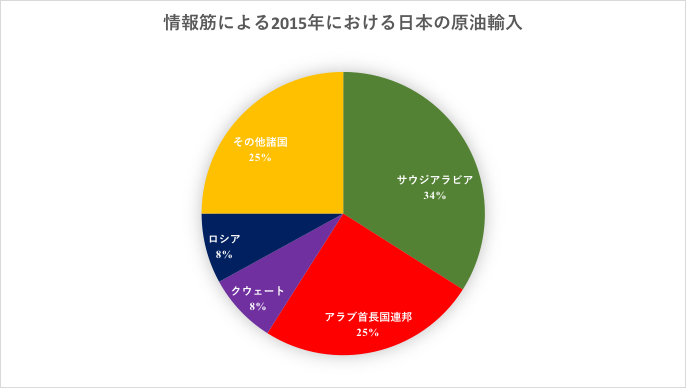

現在日本は世界で4番目に大きな原油輸入国で、1日平均およそ300万バレルを輸入する。それにもかかわらず日本の原油輸入元はいまだにごく限られており、中東への依存偏重が特徴的だ。

日本石油連盟の2015年の石油統計によれば、日本の原油の約82%が中東地区から輸入されている。その3分の1がサウジアラビアからの輸入で、何十年もの間日本はアジアにおけるサウジアラビアの最大の原油市場となっており、総輸入量の34%、1日110万バレルにのぼっている。

(日本石油連盟(石油統計)、 日本の経済産業省、エネルギー情報局。)

(日本石油連盟(石油統計)、 日本の経済産業省、エネルギー情報局。)

サウジアラムコは2011年から日本の沖縄に石油を貯蔵しており、それによってアラムコは輸送コストを低減させ、配送上の柔軟性を増して、アジア太平洋市場におけるシェアを拡大しようとしている。

これは、緊急事態の際に日本へ石油供給を優先的に行うことへの交換条件となっている。そしてそれは日本のエネルギー確保にとって極めて重要なものだ。

400万バレルの原油が当初沖縄の施設に貯蔵され、2016年には200万バレル追加さ れた。

沖縄における原油貯蔵の拡大と引き換えに、日本は緊急事態の際に引き続き備蓄分を優先的に入手する権利を得た。

貯蔵量はのちに820万バレルへ引き上げられ、2019年12月に日本はサウジアラムコとの原油貯蔵に関する取引をさらに3年更新した。

また、アラムコは石油化学工場や自社の石油精製施設の強化に投資をしており、ラービグにある住友化学との共同精製施設内に petrochemical plant を完成させている。

サウジアラビアは日本へ液化石油ガスも供給している。液化石油ガスはプロパンとブタンガスを合成したもので、石油化学業界にとって重要な供給原料であり、調理や交通燃料にも使用される。

世界経済における先進国であり、米国と中国に次いで世界第3の経済大国である日本は、石油供給が途絶えれば脆弱な状態となる。日本は大量の石油を消費するが、国内の石油埋蔵量はゼロであり、石油の供給を続けるには他国からの輸入に頼らざるをえ ない。

エネルギー輸入国として、日本のエネルギー確保は中東からの原油の輸入確保に大きく依存しており、それが理由で中東地区の政治的経済的安定が日本の大きな関心の的となっている。

1973年のアラブ-イスラエル間の4度目の戦争後にアラブ石油輸出国機構によって発令された石油禁輸令は、日本経済に対する中東の石油の重要性を浮き彫りにし、オイル ショックによって日本のインフレが加速した。イラクのクウェート侵攻が引き金となった湾岸戦争は、70%以上の日本の石油が中東から輸入されているという事実についてのの2度目の警鐘となった。

1990年代のそうした時代以降、日本は中東の和平プロセスに深く関与し、「和平への積極的貢献」政策を掲げ、主に国連平和維持活動を通して自衛隊の海外派遣を行うこととした。

日本の中東への積極的な政治的経済的関与は石油にとどまらず、官民両方のベンチャー事業についても表れている。それらすべてによって中東諸国の和平と安定を目指し、エネルギー供給の中断というリスクを未然に防ぎ、エネルギーを確保し、経済超大国としての日本の地位を維持させることができる。