小さな虫を使って膵臓がんの初期の徴候を検知する検査方法を日本のバイオテクノロジー企業が開発している。同社はこの方法が定期健診の促進につながればと望んでいる。

がん患者の体液のにおいが健康な人と異なることは以前から科学者に知られており、犬を訓練して呼気や尿検体から病気を発見させることが行われている。

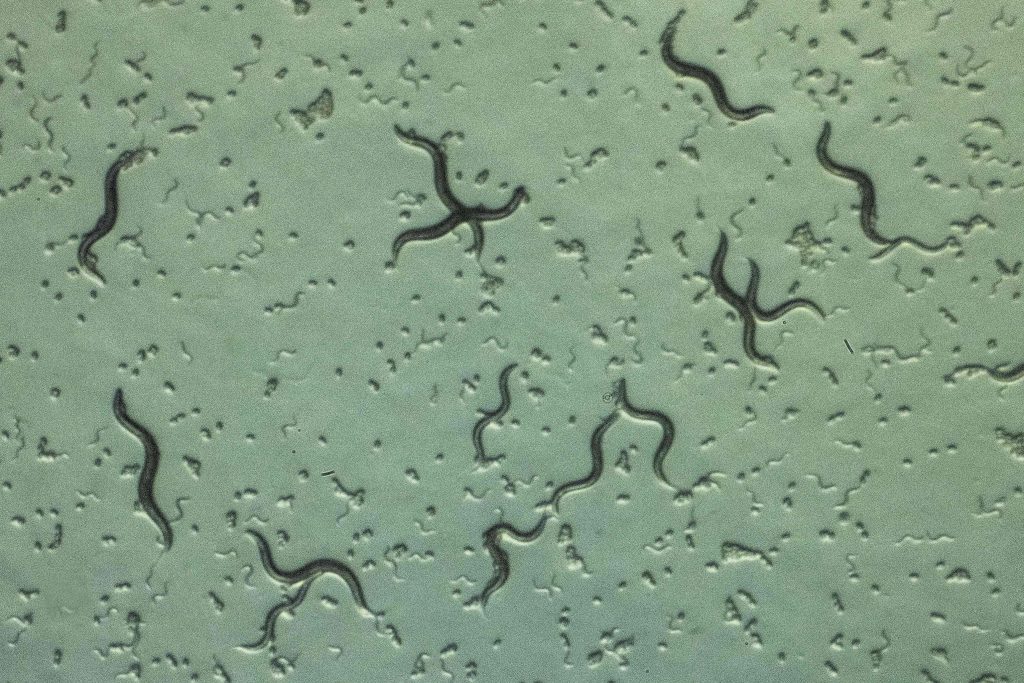

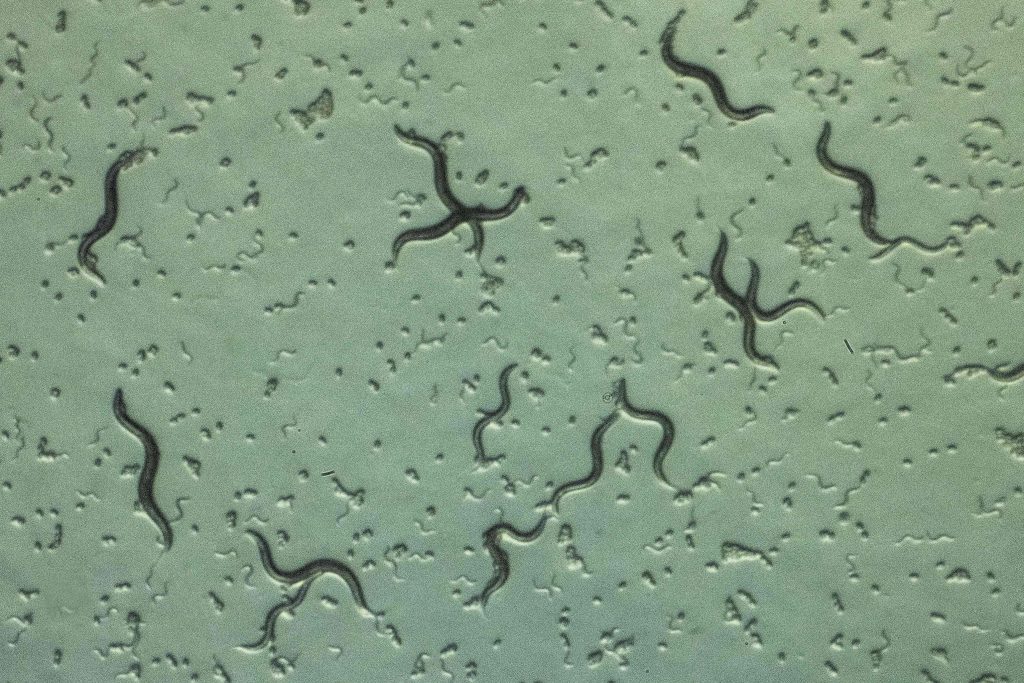

だが、HIROTSUバイオサイエンスは体長約1センチで鋭敏な嗅覚をもつ「シー・エレガンス」と呼ばれる線虫の一種の遺伝子を組み換え、膵臓がん患者の尿に反応するようにした。膵臓がんは早期発見が非常に難しいことで知られる。

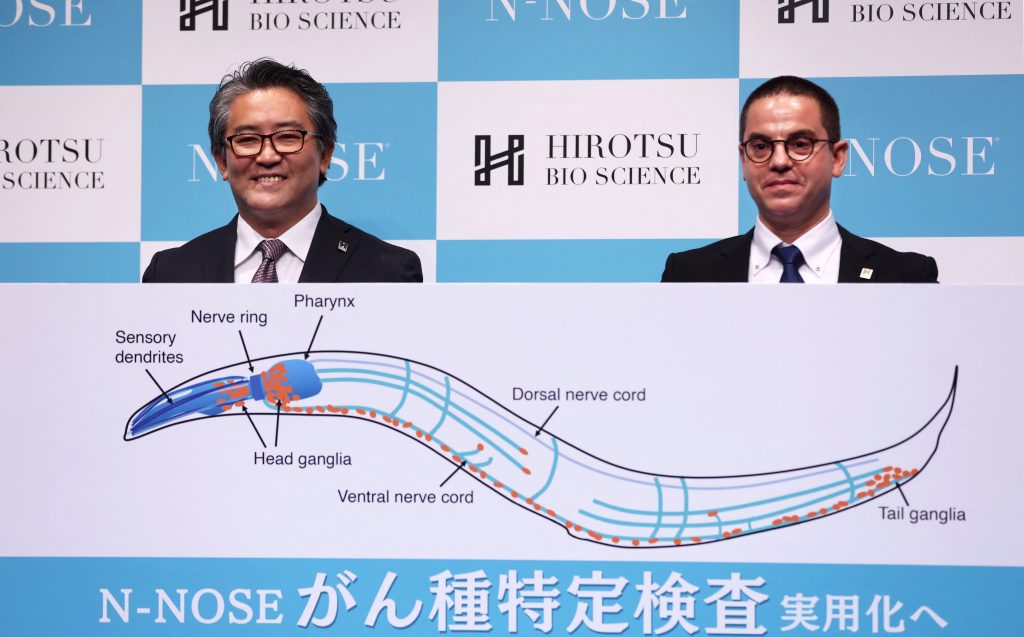

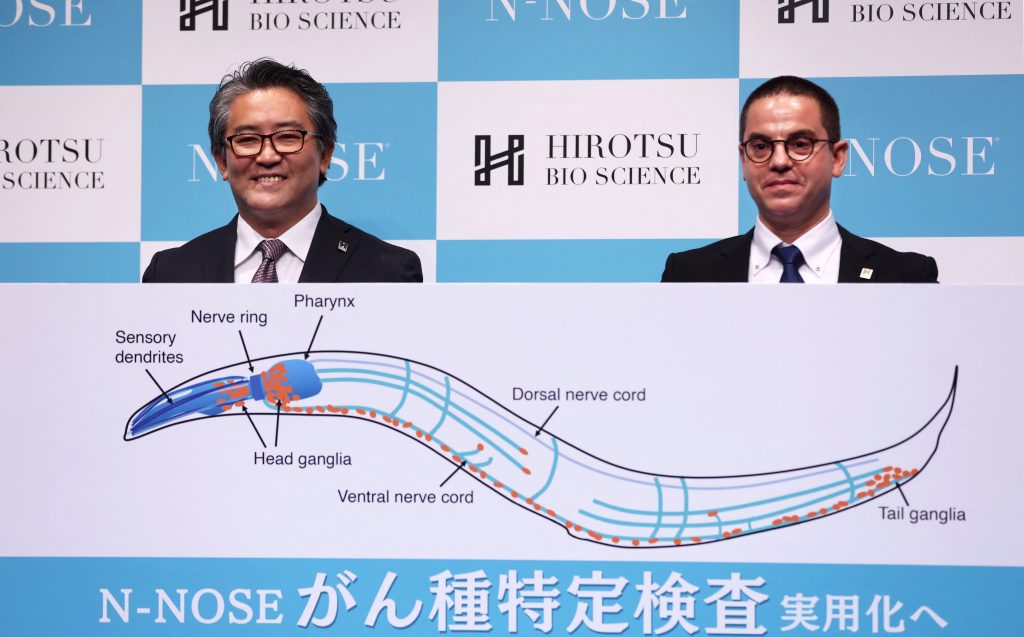

「これは大きな技術的進歩です」と同社代表の広津崇亮氏はAFPに語った。広津氏は、以前は学者として線虫と呼ばれる小さな虫を研究していた。

東京に本社を置く同社は既にがん検診で虫を使っていたが、がんの種類の特定はできていなかった。

火曜日の記者会見で広津氏は、この新しい検査方法は膵臓がんの診断を目的としたものではないが、尿検体は通院しなくとも自宅で採取できるので、定期健診を促進する可能性があると述べた。

そして、虫が警告を発した場合は、患者は医師に相談して精密検査を受ければよいのではないかという。

広津氏はこの方法が日本におけるがんの検知率の上昇の後押しになればと望んでいる。パンデミック中は人々が受診を控えたために多くの国で診断件数が減少しているからだ。

ただ、OECDのデータによると、パンデミック以前から日本の患者は他の先進諸国の同じ条件の人々に比べてがん検診を受ける頻度が低かった。

「大きな変革の契機です。がん検診に抱くイメージを変えなくてはなりません」。同社研究センター長のエリック・デルシオ氏は語った。

広津氏と大阪大学は、今年初めに査読付き学術誌『Oncotarget』で共同研究を発表し、シー・エレガンスの癌検出能力について詳解していた。

同社が実施した別の実験では、この虫は、初期段階の人々を含む膵臓がん患者の22の尿検体すべてを正確に識別したという。

ニュージーランドのワイカト大学で心理学の上級講師を務めるティム・エドワーズ氏は、犬の肺がん発見能力を研究している。彼は虫の利用は「有望」だと述べた。

HIROTSUバイオサイエンスとの関係はないエドワーズ氏は、虫は犬と異なり、訓練をしなくても患者のがんを嗅ぎつけられると述べた。

オーストラリアがん糖鎖センターのダニエル・コラリッチ准教授は、この手法が本質的に「型破り」であることが「あまり注目されてこなかった理由のひとつ」だと指摘した。

そして「個人的には、がんの早期発見に役立つ検査を開発・特定するには、あらゆる賢明な戦略を追求する必要があると思う」とAFPに語った。

ただ、この新しい診断法は「がんをできる限り早期に発見し、かつ偽陽性の診断を避けられるよう優れた特異性と感度を備えていなければならない」と戒めた。

AFP