- ARAB NEWS

- 31 Jul 2025

言語学教授が語る日本とアラブ両文化の曖昧性

ナダル・サモーリ

大阪:日本語にはいくつもの不可解な表現があり、その結果、コミュニケーションには曖昧性が残される。中東・北アフリカ地域(MENA)では、曖昧性は別の形で存在する。時間の感覚だ。

「言語の曖昧性は他者との調和を作り出すことを目的としています。自己よりも他者を優先するのです。このような行動は感情的知性(EQ)の育成を促すものです」と、東京の東海大学のエジプト人教授、アルモーメン・アブドーラ氏は語った。氏は学習院大学で日本語とアラビア語の対照言語学で博士号を取得している。

「曖昧性(Ambiguity)」を意味する「曖昧」という日本語の概念が、日本の文化と言語には織り込まれている。

「私は日本での生活で、こうしたミステリーや曖昧さに毎日のように出会いました。それに適応することで、私はコミュニケーションにおける曖昧さという暗号の解読ゲームのプロ選手になり、いわゆる『空気が読める』ようになりました。とは言え、多くのMENA諸国の文化もコミュニケーションの曖昧性に若干の関係性を持つことがあるのです」

アブドーラ氏は言語学者・哲学者のルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン氏の「私の言語の限界は、私の世界の限界を意味する」という言葉を思い出す。そしてそのことを次のように説明する。「単語や文を並べる際に従う言語的規則が無意識に影響し、その言語の話者を形成するのです」

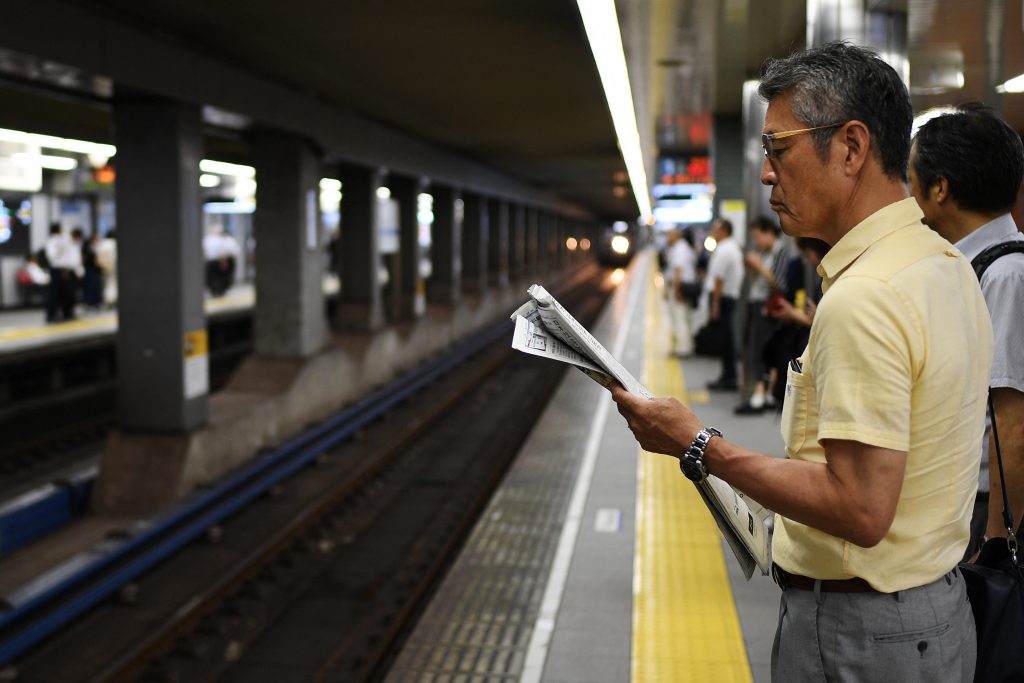

日本語は暗黙的な言語である。一方、英語は明示的な言語であり、話者は外交的になる傾向がある。

例えば人前で「好きです」と言う場合、翻訳すれば「I like it, you, him, her, or them(私はそれ/あなた/彼/彼女/それら/彼ら/彼女らが好きです)」となる。これは不特定な対象への好感を曖昧に表現するもので、意味を特定するには文脈が必要だ。対象は近くの誰かかもしれず、目の前の建物のデザインかもしれず、別の誰かが手に持っているサンドイッチという可能性さえある。

「私が日本の大学の新入生だった頃、クラスメイトの1人と話をしていると、彼は突然『寒く感じる』と言いました。これはエアコンの温度を上げてもらえないだろうかという彼なりの礼儀正しい頼み方だったのです」と、アブドーラ氏は語る。

このような微妙な仄めかしで考えを表明したり何かを依頼するというのは日本では絶え間なく行われていることであり、ボディ・ランゲージへの注意力や敏感さが求められる。

「合意できない考えを巡って日本人と議論していたときのことです。私は相手方から何度も頷かれました。私の話が終わるまで割り込まずに熱心に聞いているように見えました。最終的に、相手方は何の意見も出さず、自分たちの考えについて何も手掛かりを残しませんでした。議論には結論を出さずに、頷き続けたり、賛成しているという印象を与えることがあるのです」アブドーラ氏はそう語り、日本文化のそういう側面の起源についての説明へと進んだ。

「日本における『配慮』や『遠慮』という考え方が、人々に周囲の他人の迷惑にならないよう気をつけるように促し、コミュニケーションにおける受動的な態度、消極的な姿勢や壁を育て始めるようになるのです」

外国人は日本でのコミュニケーションの様式を完全には理解していない場合もあり、個人的な意見を表明する際の曖昧性は、そうした外国人との関係も傷つける。

MENA地域の多くの国で曖昧性の対象となっている重要なマナーが1つある。それは時間の計測や時間を守ることについてだ。時間に関する日本の慣習では時間厳守が重要だが、それとは逆なのである。

一般的に、多くの人が時間を何らかの形で計算違いしたり、尊重しないか、過小評価する。そのため約束が遅れたり、スケジュールが延期されることがある。したがって、中東の多くの国で最も曖昧性の高い形式の1つは、時間の認識なのである。