- ARAB NEWS

- 26 Jun 2025

ポール・イドン

イラク・クルディスタン地域エルビル:ロシアのウクライナ侵攻は4日目を迎えた。確実に言えることは、地政学的な影響がヨーロッパの作戦地域から遠く離れたところにも及ぶということだ。ウクライナの過酷な運命は、中東を含む将来の核軍縮の取り組みに対し、長期的な影響を与える可能性があるとアナリストは指摘する。

1991年にソ連が崩壊し、ウクライナは独立した。ベラルーシ、カザフスタンとともに、ウクライナは大陸間弾道ミサイルや爆撃機、さらには重要な核弾頭を含む膨大な兵器を受け継ぎ、それを手放した。

レオニード・クラフチュク前大統領の政府は1994年、当時世界最大級の規模だった核兵器の完全廃棄に合意した。その見返りとしてウクライナの領土保全と政治的独立を保障する「ブダペスト覚書」を交わした。

協定の正式名称は「ウクライナの核兵器不拡散条約加盟に伴う安全保障に関する覚書」であった。

にもかかわらず、ロシアの戦車は今、ウクライナの民主的に選ばれた政府を倒すために、キエフに進入している。彼らが親欧米派だというのが表向きの理由だ。EUとNATOの加盟を目指すウクライナは、西側諸国から十分な支援や援助を受けておらず、ロシアの巨大な軍事力を阻止することはできていない。

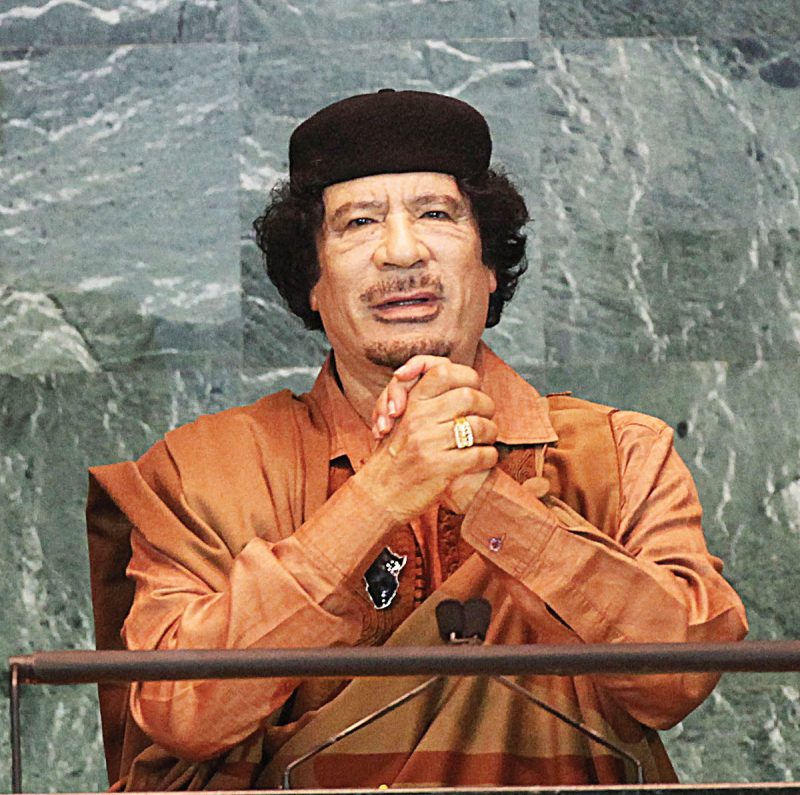

リビアの元独裁者ムアンマル・カダフィは、2003年に大量破壊兵器の備蓄を欧米に明け渡した。しかし、その後10年も経たないうちにNATOの決定的な航空支援を受けた民衆の武装蜂起によって倒され、命を落とした。ウクライナはこれと同じ過ちを犯したという意見もある。

しかしウクライナは、カダフィ時代のリビア、サダム・フセイン時代のイラク、または北朝鮮のような、人権侵害がはびこる独裁国家とは全く異なる前例となりうる。同国は、民主的で純粋に親欧米的な国である。

欧米諸国が、核軍縮運動を推進した見返りとして約束した、キエフの安全を保障できないとしよう。それならば、なぜ敵の多い、非民主的な政府が、将来的な核兵器解体、あるいは核兵器開発をしないと約束する見返りとして、同様の安全保障が得られると信じることができるのだろうか。

「一般的な意味において、ウクライナへの侵攻は、国家防衛のための核兵器の有用性を示した。ウクライナは核兵器を放棄して攻撃された。はるかに脆弱(ぜいじゃく)なバルト諸国はNATOの核による保障によって(今のところは)安全だ」と、独立系中東アナリストのカイル・オートン氏はアラブニュースに語った。

「カダフィの例もある。もし彼が核開発計画を維持し、完成させていても、2011年の反乱の勃発自体は防ぐことはできなかっただろう。しかし、NATOによる反乱への支援を阻止することはできたはずだ。外部からの支援がなければ、反乱は失敗し、カダフィは生き延びることができたかもしれない」

エコノミスト誌の国防担当編集者シャシャンク・ジョシ氏も、「ブダペスト覚書の違反は、こうした外交的合意、特に否定的安全保障、つまり誰かを攻撃しないという約束は、何十年にもわたって守られることは、不可能ではないにしても、難しいことを示している」と考えている。

「カダフィは明示的にそのような保障を受けたわけではない。ただ、彼の殺害に至った政権の崩壊を促進する役割を果たしたNATOは、これから核武装する権威主義国家が心に留めておくべき先例にもなった」

カダフィは、「大量破壊兵器」の備蓄を放棄する見返りとして、当時貧困にあえいでいたリビアと欧米の関係改善、そして自国に対する経済制裁の解除を約束された。しかし、2009年になると、彼はこの決断を後悔していたようだ。イタリアを訪問した際には「リビアが他の国の模範になることを期待していたが、世界から報われなかった」と嘆いた。

ジョシ氏は、このような前例があると「北朝鮮の軍縮は難しくなるだろう。たとえそのような保障が取り交わされたとしても、平壌はおそらく軍縮しないであろうことは、念頭に置くことが重要である」と考えている。金正恩は、間違いなく今日地球上で最も孤立し、秘密主義的な国の指導者である。彼の父、金正日同様、彼がカダフィのエピソードに注目しないことは考えられない。

今、欧米諸国は、ウクライナのように志を同じくし、民主国家として世界に認められている国に対してさえも、その言葉と行動を一致させることに集団的に失敗している。これにより、平壌が国際保障や制裁緩和と引き換えに核軍縮を真剣に検討する可能性は、すでに低くなってきている。

とはいえ、今回のウクライナ騒動は、2015年の核合意(JCPOA)を復活させるための、イランと国際社会が進めている交渉に影響を与える可能性もあるのだろうか。イランは現在、核兵器の「ブレークアウトタイム」を5週間と見積もっている。これは、その気になればその期間内に核爆弾を作ることができることを意味している。

ブダペスト覚書の紛れもない失敗によって、テヘランの一部がJCPOAを復活させることは無駄な努力であるとさらに確信したかどうかは不明である。オートン氏は、ウクライナ危機がイランの核開発に関する意思決定に大きな影響を与えたか、あるいは与えることになるのか、強く懐疑的である。

「ウクライナへの侵攻は、イラン核協議とは間接的な関係しかない」と彼はアラブニュースに語った。「たしかに、ロシアとこの聖職者政権は戦略的パートナーである。ロシアがウクライナ征服の強みを活かして、弱く非力な西側に対して優位に立ったと感じるなら、それは一見、核取引においてさらにイランに譲歩した条件を求める議論を引き起こすように思える」

「しかし、これは、イランにとって特別な前例にはならない。テヘランにおける爆弾製造への前進は、独自の理由、独自のタイムラインで、彼ら独自のものである」

彼はさらに、イランが最終的に核兵器開発を選択した場合、彼らがそれを、政権の力を強化し、外部の脅威を抑止するためだけに使用するわけではないことに注意することが重要であると述べている。

報道メディア、ニューラインズ・インスティチュートの人権・安全保障ユニット副部長、ニコラス・ヘラス氏はアラブニュースに語る。「イランの核開発に関する議論の多くは、イランが核兵器を開発するのは、防衛のためではなく、近隣諸国を服従させる目的で使うためではないか、という問題に集中している」

いずれにせよ、テヘランの政権は、核兵器開発は結果やリスクに見合うだけの価値があると結論づける可能性がある。

オートン氏によると、北朝鮮のように「あからさまに核の脅威を利用している」国家のなかには「現実的なコスト」がかかるにもかかわらず、そのコストを支払う価値があると判断した国もあるという。

「インド、パキスタン、イスラエルは、核兵器によってその地位と安全保障を高めてきた。イランが核を持てば、何千人もの欧米軍を殺害するイスラム過激派を世界規模で動かしても、核の威圧外交のおかげでその代償から免れることができる」

オートン氏は、このように議論をまとめた。「今回、私たちが示した最適解は、残念ながら、国家が核兵器を獲得し、それを保持することである。技術的な専門知識、資金、国家の意図、米国の制裁に対する脆弱性などが、今後の核拡散の主な制約となりうる。『国連の祝福を受けた外交手段』は、もはや制約にはならない」

同じようにヘラス氏は、核兵器を「現代世界において、いかなる国家も保有しうる最も効果的な侵略に対する抑止力」と表現した。

「すべての核兵器保有国は、自国を守るために核兵器を使用することを認める、明確な国家安全保障戦略を持っている」と彼はアラブニュースに語った。「これは現代世界における国家運営の普遍的な事実である」

結論として、核兵器をめぐる議論は、核兵器を保有する国家、または組織が多ければ多いほど、将来の紛争で核兵器が使用される可能性が高くなるという懸念から生まれるとヘラス氏は述べた。