- ARAB NEWS

- 25 Aug 2025

- Home

- 意見

- アリ・アワド・アセリ 博士

- その人、ビジョン、王国

その人、ビジョン、王国

ムハンマド・ビン・サルマン皇太子は10年近くにわたり、サウジアラビアの著しい社会経済的変革を主導してきた。ビジョン2030によって王国は、アラブで最も豊かな国、湾岸最大の国、イスラム教の中心地、そして世界のエネルギーリーダーという類まれな特性を生かし、地域的、世界的に極めて重要なアクターとして台頭することができた。

しかし、この大きな変化に対する欧米の理解は遅れている。時代遅れの枠組みやオリエンタリズム的な思い込みによってフィルターがかけられたままであり、政策も認識も新植民地主義的なリベラルな思惑に彩られていることが多い。

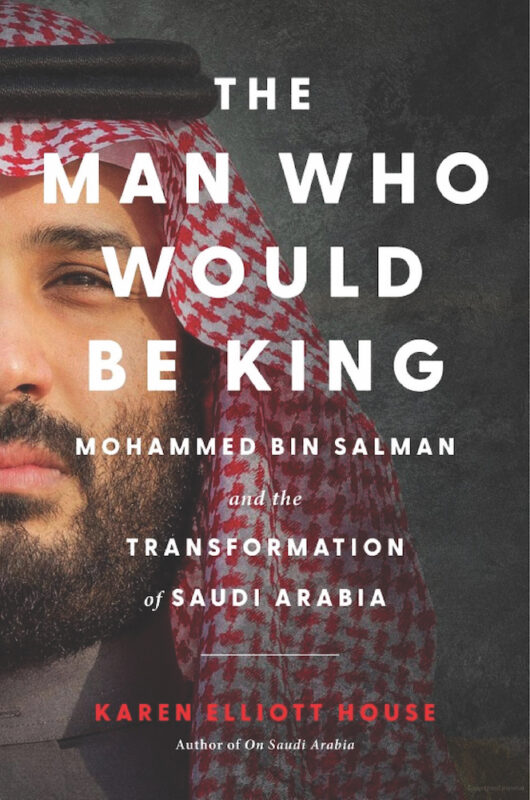

カレン・エリオット・ハウスの『The Man Who Would Be King: 王になる人:ムハンマド・ビン・サルマンとサウジアラビアの変貌』は、歓迎すべき修正書である。サウジアラビア王国の最も経験豊かなオブザーバーの一人であるアメリカ人による本書は、皇太子について、その性格、野心、そしてサウジ社会を作り変える大きな変化について、生き生きと、間近に迫っている。

その中核をなすのが、2015年以来、息をのむようなスピードで進められてきた改革である。彼女は、予測不可能でありながら、今にして思えば必然であった指導者の台頭を浮き彫りにしている。皇太子は、長い間サウジの発展を妨げてきた凝り固まった利益や障壁を打ち破ることのできる人物として、彼女の話の中で浮かび上がってくる。

この物語に信憑性を与えているのは、ハウスの直接の出会いである。皇太子自身との面会や、閣僚、ビジネス界のイノベーター、若者など、さまざまなサウジアラビア人との会話から得た情報を用いている。この質感のある報道は、改革に人間味を与え、かつては想像もできないと思われた変化を描き出している。

多くの点で、ハウスは政策文書というよりも、生きた変革についての本を書いている。彼女は宗教警察の後退、エンターテインメントと文化の台頭、そして何よりも女性の役割の拡大について述べている。かつてサウジアラビアの女性は公の場から姿を消していたが、今では会社のリーダー、宇宙飛行士、スポーツ選手、外交官として活躍している。ハウスが言うように「女性の野心はもはや嘆かわしいものではなく、賞賛に値するものだ。かつては家族の恥であった公職を目指すことは、今や誇りなのだ」

サウジアラビアの若者への影響も同様だ。長い間、表現と社会的交流のための通常の出口を奪われていたサウジアラビアの若者たちは、今や目の前に広がる機会を受け入れている。コンサートやフェスティバルでの歓喜、公の場での交流の容易さ、自らを世界的な競争相手とみなす世代の自信などである。

カレン・エリオット・ハウスの『王になる人』:ムハンマド・ビン・サルマンとサウジアラビアの変貌』は、歓迎すべき正論である。

アリ・アワド・アセリ博士

ビジョン2030は本書を貫く糸である。ハウスは、それが単なる経済多様化計画ではなく、社会契約の再調整でもあることを示している。サウジアラビアの創造性、才能、野心を、男女を問わず、王国の近代史において前例のない規模で解き放とうとしている。

彼女は、NEOMやLineのような巨大プロジェクトが、未来的なビジョン以上のものであることを捉えている。サウジアラビアが人、アイデア、商業の世界的な交差点としての地位を取り戻す象徴なのだ。ハウスにとって、これらの構想はレンティア国家から起業家社会への歴史的な方向転換を体現している。

本書のこの側面は、特に今日的である。イランとの和解、ウクライナの調停、パレスチナの擁護、ワシントンとの連携、中国やロシアへの働きかけなど、皇太子の主張の強い外交は、激動する世界においてサウジの利益を確保することに熱心な指導者というハウスの描写を裏付けている。彼女は、サウジ人自身が旧来のパートナーを信頼できないものと見なすようになっており、自立と積極的な外交が不可欠になっていることを指摘している。

皇太子は、より広い地政学的な文脈の中で王国を位置づけている。過去10年の中東は、過激主義、テロリズム、戦争によって特徴づけられ、壊滅的な結果をもたらした。このような背景から、サウジアラビアはパートナーシップを多様化し、国益を追求するためにより独自に行動してきた。

「世界はMBSと利害関係がある。次の世代において、彼がサウジアラビアを過激主義ではなく、穏健なイスラムの道標に変えることができれば、イスラムの聖地の管理者としての王国の影響力を考えれば、それはイスラム世界全体に影響を与えるだろう」

最近の出来事がこの分析を裏付けている:サウジアラビアはウクライナの和平協議を主催し、イランとイスラエルのエスカレーションを抑え、ガザに関するアラブ・イスラムの団結の先頭に立った。国家の繁栄は地域の安定と切り離せない。皇太子はこの洞察を、より自信に満ちた現実的な外交政策、つまりサウジアラビアを単なるプレーヤーではなく、橋渡し役とすることへと転換させた。

ハウスは王国に対する欧米の批判を不当だと考え、こう主張する:「サウジアラビアは実際、最も虐待的な政府の分析リストの上位には入っておらず、イラン、中国、ロシア、北朝鮮の後塵を拝している。しかし、アメリカ政府高官は、そしてある程度アメリカ国民は、中国、ロシア、イランのような敵対国よりも、長年の同盟国であるサウジアラビアに責任を求めている」

ここがハウスが多くの欧米の論者と異なるところだ。彼女は、現在進行中の改革が表面的なものではないことを示している。それらは包括的な国家プロジェクトの一部なのだ。サウジアラビア人にとって、このペースは無謀なものではなく、必要なものなのである。

皇太子の主張の強い外交は、カレン・エリオット・ハウスが描く、激動する世界でサウジの利益を確保しようとする指導者の姿を裏付けている。

アリ・アワド・アセリ博士

それでも著者は、西側諸国には懐疑的な見方が残っていることを認めている。ギガ・プロジェクトは成功するのか?急速な自由化は維持できるのか?彼女はこれらの疑問を真剣に扱っているが、最終的にはサウジの回復力と適応力を過小評価していることを示唆している。

アメリカのコラムニスト、トーマス・フリードマンは皇太子の大胆さを強調することもあったが、欧米のメディアはしばしば批判的で、欠点に焦点を当て、成功を見過ごしてきた。学術文献もしばしばこの批判に同調してきた。デイヴィッド・ランデルの『ビジョンか蜃気楼か:岐路に立つサウジアラビア」(2021年)は、ビジョン2030のどこまでが真の変革で、どこまでが幻想にとどまっているのかに疑問を投げかけている。ハウス自身も以前の著作『サウジアラビアについて:サウジアラビアの人々、過去、宗教、断層、そして未来』(2015年)では慎重だったが、最新刊ではリアリズムから、王国が新たな時代に入ったという認識へと顕著な転換を遂げている。

本書に欠点があるとすれば、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子のビジョンがサウジの伝統にどれだけ根ざしているかを過小評価することがある点だ。アウグストゥスやピョートル大帝、リー・クアンユーとの比較は示唆に富んでいるが、サウジアラビア独特の枠組み、すなわち宗教、歴史、部族、そして若いエネルギーによって形作られた枠組みを曖昧にしてしまう危険性がある。皇太子の野心は輸入されたものではなく、正真正銘のサウジアラビアなのだ。ハウスが描くように、皇太子は自らを「歴史的人物、サウジアラビアを変革するだけでなく、大きな夢と大胆な意図をもって世界に影響を与える指導者」と考えている。

とはいえ、ハウスは王国がいかに自らを再定義し、他国の真似をするのではなく、独自の道を歩んでいるかを示すことに成功している。自信、誇り、野心など、彼女がとらえた国のムードは紛れもなくサウジアラビアだ。

彼女の語り口は、伝記というより政治年代記のようであり、逸話に彩られ、権威と親しみやすさを併せ持つ。

結局のところ、『王になる人』は一人の指導者の肖像画以上のものである。それは、生まれ変わろうとしている国の年代記である。部外者にとっては、あまりにも誤解されがちな改革を説明し、サウジアラビア人にとっては、我々が生きている変容を捉えている。

ハウスのアクセスと分析は手ごたえがあるが、より深いストーリーは王国そのものである。サウジアラビアの旅はまだ続いている。しかし、本書が私たちに気づかせてくれるように、王国はもはや過去のものによって定義されるのではなく、未来のものによって定義されるのだ。

– 在パキスタン・サウジアラビア王国大使(2001-2009年)、在レバノン・サウジアラビア王国大使(2009-2017年)を歴任。現在、リヤドに本部を置くイラン研究国際研究所ラサナーの理事会副議長を務める。ヒラル・エ・パキスタン勲章、レバノン国家勲章、アブドルアジーズ国王勲章、ファイサル国王勲章など、その卓越した外交官としての功績が認められ、最高位の国家勲章を受章。ベイルート・アラブ大学で経済学の博士号を取得:Combating Terrorism: Saudi Arabia’s Role in the War on Terror」(オックスフォード大学出版局、2009年)の著者。