- ARAB NEWS

- 27 Aug 2025

アベノミクス 対 高齢化:日本の経済的ジレンマ

日本はおなじみの問題に直面している。構造的かつ人口統計的な重要問題を抱えた国家において成長をいかに加速させるか、という問題だ。そしてそのすべてが経済活動の急進を阻んでいる。

1980年代の好景気時代に日本はしばらくの間、自分たちを世界で最も裕福な国民に伸し上げた経済急成長を背景に、世界を買い占めていた。しかしその後日本の為政者たちは、10年に及ぶそのどんちゃん騒ぎのあとには避けられない「二日酔い」に対処しなければならなくなった。

経済専門家たちは、日本経済を特徴づけてきた低成長、低インフレ、低金利の40年を言い表すのに、「ジャパニフィケーション」という用語まで作り出したが、この頑なな傾向を方向転換させるのは実に困難なことである。他の先進諸国の経済が今や似たような長期的問題に直面していると危惧する専門家たちもいる。

日本はその期間(世界経済も1990年代末にかけては低迷し、2009年には世界的な経済危機にみまわれたがそれらの時期を例外として)、景気が後退していたというわけではない。しかし日本は40年間、国家や、その卓越した製造業、テクノロジー、知識の経済基盤にとっての機会を逃してきたと考えられている。

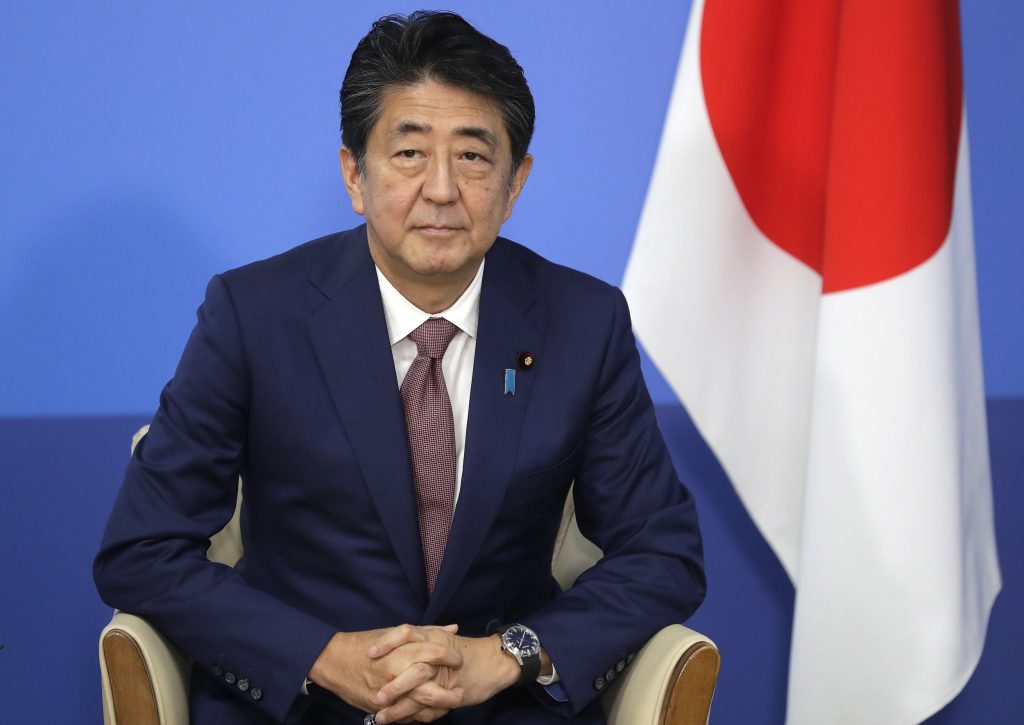

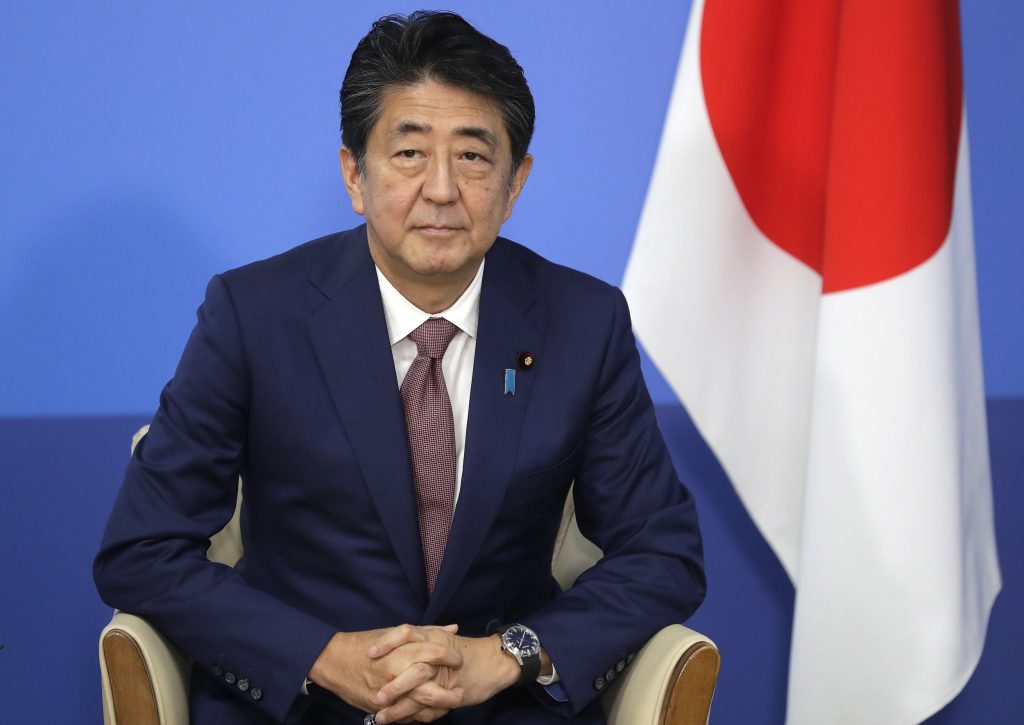

安倍晋三総理大臣が、2012年に2期目の最高職に就いて以来、金融緩和、財政刺激策、構造改革を通して経済を喚起するという政策である「アベノミクス」を推し進めてきたが、それさえも効果は限定的だ。

国際通貨基金(IMF)は、安倍政権時代はいくらかの成果を上げ、それは必要な経済政策であったし今もあり続けているとしている。6年間は、より安定した成長、低い財政赤字と失業率、そして労働市場や企業統治におけるなんらかの改善が見られた。

「しかしインフレ率は相変わらず低く、マクロ経済や金融部門の問題については、少子高齢化という人口統計的な逆風が強まるにつれますます増大することが見込まれる」とIMFは最近述べている。GDP成長率予測は、引き続き1%程度かそれ以下に固定されている。

2019年にはそれらの困難はより増大している。米中貿易摩擦が世界経済や国際貿易に影響を及ぼしており、日本政府はそれによる景気後退に対処しなければならなかったからだ。そして日本のような輸出主導型経済にとって、その影響はより大きなものとなる。

最近公表された主要経済指標によれば、製造業、雇用、消費者信頼感など幅広い指標における統計結果に落ち込みが見られ、アベノミクスによる一時的な回復が後退したとして政府は経済見通しの「悪化」を発表することとなった。「悪化」という分類が適用されたのは今年2度目だ。

消費者関連部門は、今年消費税を8%から10%に引き上げる決定が下されたことによる影響を受けている。財政不均衡の是正を目的とした政策だが、これが日本でますます重要となる小売りやサービス業界の需要に打撃を与えてもいる。

輸入は過去連続9カ月落ち込んでおり、これは主として米中貿易摩擦により経済や貿易が世界的に縮小しているためであるが、しかし日本自身も、第二次世界大戦の犠牲者補償問題を巡って韓国との貿易摩擦を激化させることでこれを増幅させている。

自動車、機械、電子機器などの輸出は日本経済の要であるが、これらはここ一年で減少した製品カテゴリーに含まれる。この一般的な景気後退状況の前方に大きく立ちはだかろうとしているのは、日本の高齢化という避けることのできない人口統計的現象である。

65歳以上の人口が国民の25%という途方もなく大きな割合を占めており、低い生産性、高くつく医療費、低い消費など、人口高齢化による経済的コストは経済における恒久的特徴となる。人口がさらに減少するにつれ、生産性の低い高齢者の割合はさらに増加する一方であり、生産性の高い方の人口グループである若い人々に掛かる負担も同じく増加の一途をたどる。

低い出生率と高い平均余命という戦後の傾向が為政者たちへの挑戦の口火を切ったのだが、これは簡単には解決しそうになく、経済成長の足かせとなることは必至である。政府がより多くの高齢者を働かせるべくどのような策をとろうとも。