- ARAB NEWS

- 26 Aug 2025

日本の発明がドバイの多くの建物で使われている

スタッフ・ライター、ドバイ

ドバイでは、以前から地下鉄の駅で触知可能な舗装材が使用されてきた。しかし、最近では、ショッピングセンターや市内のエリアでもこの舗装材が使用されるようになってきたと、ガルフニュースが報じた。

このアイデアは、三宅精一という日本の発明家が発案した。ガルフニュースによると、彼は1965年に視覚障害のある友人を助けるためにこの触知可能なブロックを考案したという。

プロジェクトは自己資金で行わていたが、この概念が1967年に他の日本人によっても認められるようになり、日本の鉄道駅では必須のものとなった。

三宅は、この舗装材を「点字」ブロックと名付けた。これは「Braille」の日本語訳であり、ガルフニュースによると、「点字ブロック」と呼ばれることが多いという。

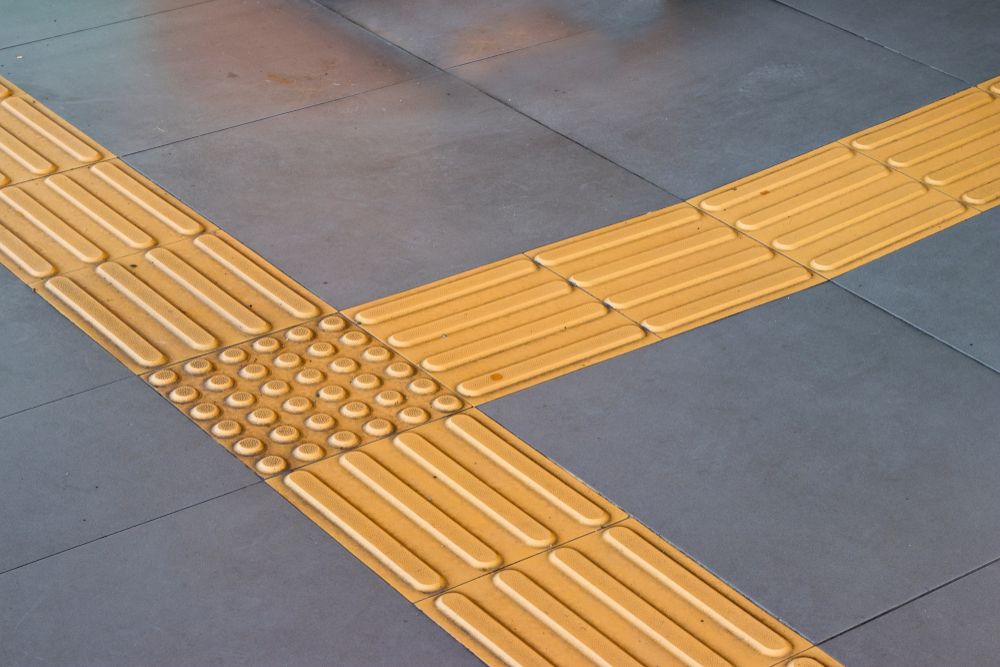

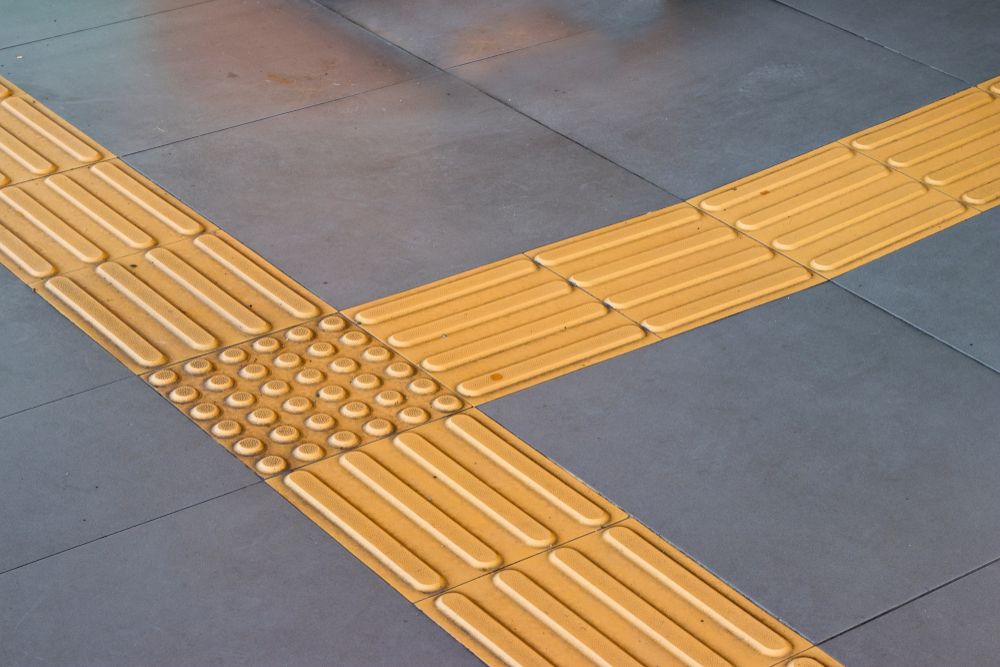

タイルは一般に、突起状の線や点で視覚障害のある歩行者に安全に歩くことができることを知らせるように敷設される。

ガルフニュース によると、突起状の線は歩行者がまっすぐ歩き続けることができることを示すために使用され、一方、小さな点は縁石またはプラットフォームを示すために使用される。

ドバイ政府は、UAEのすべてのセンターにこの日本独自の発明を導入した。

しかし、ガルフニュースは、この触知可能な舗装材は、主に銀行や最近出来たいくつかのコミュニティモールなど、少数の個人所有の建物でしか見られないと報じている。

ドバイ政府の土木技師であるモハンマド・ムラドは、ガルフニュースに対し、現在約23,000の建物でアセスメントが行われており、市内の病院、学校、ホテルなど、より多くの場所にこの床材が敷設されるであろうと語った。

「ドバイ政府の規則によると、誘導用の触知可能な舗装材に使用される水平な線の長さは少なくとも合計40 cm以上で、各ストリップのサイズは少なくとも底部で4 cm、頂部で3 cmを維持する必要がある」とガルフニュースは報じている。一方、小さな丸い突起は、縦30cm、横30cmに並べられ、幅は底部が3cm、頂部が2cmと決められている。

さまざまな交通手段やドバイ道路交通局によって設置される歩道橋などのその他の施設は、「決意ある人々(身体障害者)の移動を容易にすることを目指している」とガルフニュースは伝えている。