- ARAB NEWS

- 02 Jul 2025

9.11の象徴的な写真を撮影した写真家が、語り継がれる悲劇の日を振り返る

- 9.11の写真家、スザンヌ・プランケット氏は、20年経った今、自分の人生と街を永遠に変えたあの日を思い出す

- AP通信のフォトジャーナリストは、サウスタワーが倒壊したときに逃げ惑うニューヨーカーたちの象徴的な姿を撮影した

エファレム・コッセイフィ

ニューヨーク市: ニューヨーク在住、AP通信社のフォトジャーナリスト、スザンヌ・プランケット氏はロウアー・マンハッタンで行われる、ソーシャル・商業イベントのハイライトであるファッション・ウィークの撮影をするため、早朝に目覚ましをセットしていた。

その数時間前、モハメド・アタと他の18人の男たちは、カリフォルニア行きの4つの民間航空機に搭乗した。飛行機は、いずれも目的地に到着することはなかった。

出かける前、プランケット氏はテレビで最新の天気予報を確認した。9月11日(火)は秋晴れの朝だったが、東海岸の気候は気まぐれで、急に変化することがあるからだ。

しかし、彼女の目に飛び込んできたのは、数分前にアメリカン航空11便が衝突した世界貿易センタービルのノースタワーの側面に、大きな傷跡がくすぶっている映像だった。

プランケット氏は、燃え盛るジェット燃料が93階から99階までのすべてのものを飲み込んでいく様子を見ながら、消防署がどのように対応するのかを考えていた。この時点で多くの人は、これは悲劇的な事故に過ぎないと思っていた。

その時、彼女のポケベルが鳴った。プランケット氏はカメラバッグを抱え、イースト・ヴィレッジのアパートを飛び出し、地下鉄に飛び乗った。その数分後、ユナイテッド航空175便がサウスタワーに激突。これは、ただの悲劇的な事故ではなかった。

プランケット氏が地下鉄からフルトン通りとブロードウェイの交差点に出てきたとき、そこには混乱した光景が広がっていた。緊急車両や天を仰ぎながらおびえた通勤者たちが通り過ぎていく。

一方、燃え盛るタワーの中では、人々が階段の出口を求めて奔走していた。かつて世界一の高さを誇った築25年のタワーでは、5万人以上が働いていた。

燃える階の上に閉じ込められた人々は、祈りながら救助を待つしかなかった。しかし、最終的には200人以上の人が熱と煙に耐えられずに飛び降り、死亡した。

下の階では、救急隊員が必死になって退避していた。パニックに陥った人々が押し寄せてくる中、プランケット氏はファインダーに顔を押し付けてシャッターを切った。彼女の目に映るのは、恐怖に歪んだ幽霊のような顔ばかりだった。

「誰かが『タワーが倒れる』と叫びました」と、20年後の彼女はアラブニュースの取材に答える。

2機目の飛行機が衝突してからわずか1時間後、110階建てのサウスタワーが倒壊、中に閉じ込められていた614人の人々が亡くなった。

粉塵と瓦礫の巨大な雲が周囲の通りを覆うと、人々は逃げ惑った。プランケット氏が撮影した写真の中では、シャツにネクタイを締めた男性がフレームに飛び込んできており、その顔は恐怖を示していた。

「ネクタイを締めた男性が通り過ぎたとき『もう十分だ』と思ったのを覚えています」とプランケット氏は言う。「振り返って、走り出しました」

彼女は、他の15人と一緒に小さな携帯電話ショップに身を寄せ、レジの横に座り、ノートパソコンと無骨な古いノキアを接続して、AP局に画像を送信し始めた。

その数分後には、呆然とした歩行者と、その中を進むシャツとネクタイの男性を写した、今では象徴的な写真が世界中に流れた。

最初の飛行機が衝突してから1時間40分後、ノースタワーは崩壊、中に閉じ込められていた1,402人の従業員が死亡した。

20年経った今でも、あの日のトラウマ的な出来事について話すのは難しい、とプランケット氏は言う。「それはまだ消えていません。心にいつまでも残っています。セラピーを受けましたが、いまだにこの話をすると震えがきます」と彼女は語る。

プランケット氏は、現在住んでいるロンドンのアパートから、画面に古い写真を並べ、クリックしながら、その映像に導かれるように話を進めていった。無感覚で呆然としている人々、泥まみれになってあてもなく歩き回っている人、泣いている人、妙に冷静な人、混乱している人の写真。

ニューヨーク市長のルドルフ(ルディ)・ジュリアーニ氏は、その時点でロウアー・マンハッタンからの避難を指示していた。プランケット氏は、カーディガンを頭に巻いて、目や肺に粉塵が入らないようにしながら、北の市庁舎に向かう避難者に加わった。その後、救急センターが設置されているチェルシーピアに向かった。

「広大な場所で、完全に空き地でした」とプランケット氏は振り返る。「医者はたくさんいましたが、治療が必要な人はいませんでした。救急車も待機していましたが、助ける相手はいませんでした。みんな死んでいたのです」

夜中の3時、彼女はイースト・ヴィレッジのアパートに戻ってきた。その日の朝、ファッション・ウィークの写真撮影の準備をしていたことは、遠い昔のことのように感じられた。

「シャワーを浴びてベッドに入ると、肌の下にガラスがあるようにチクチクしたのを覚えています。それは埃と痛みと疲労のせいでした」

ジュリアーニ市長はニューヨーカーに、街に留まり、街を再び活性化させることを訴えた。しかしプランケット氏はその時、自分がイースト・ヴィレッジで築き上げた生活が二度と元に戻らないことを悟っていた。

「世界や国際政治のことをよく知らないまま、ニューヨークにいることに満足していました。私の人生の夢は、都会で、そして通信社で働くことでした。私はその夢を実現していました。私は30代前半でそれを達成しました。ニューヨークはすべての頂点だと思っていました」と彼女は言う。

「突然、9.11で目が覚めました。自分がどこから来たのか、なぜ世界はアメリカ人を嫌っているのか、疑問を感じたのです」。同時多発テロは、アメリカ人が持っていた戦争に関するあらゆる概念を打ち砕いた。戦争はもはや「あちら側」ではなく、自分たちの国土で起きているのだと。

「アメリカ人には『彼らを捕まえよう、我々は不当な扱いを受けた、絶対に捕らえてみせる』という感情がありました。しかし、私は報復に積極的ではありませんでした。私の一番の気持ちは、はやくニューヨークから脱出しなければ、ということでした」

初期の報道では、ニューヨーク、アメリカン航空77便がペンタゴンに衝突したバージニア、ユナイテッド航空93便が野原に墜落したペンシルバニアで合わせて1万人の犠牲者が出たとされていたが、後にハイジャック犯19人を含む2996人に修正された。

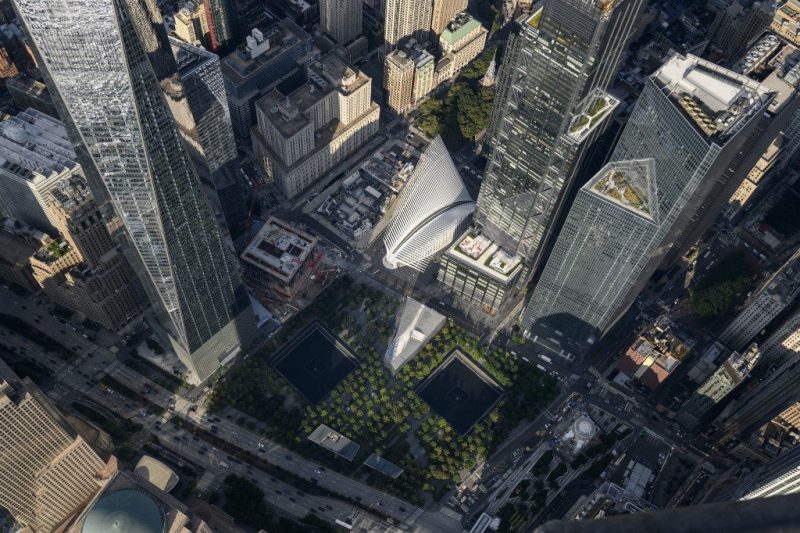

復旧作業員が「グラウンドゼロ」に降り立つと、ニュースチャンネルは約180万トンの瓦礫の中から生存者を探す様子を生中継で伝えた。

「9.11に関連したことを取材するのはもう嫌だと思いました」とプランケット氏は語る。「どの仕事をしていても私は、いえ、私たちは、ただ9.11に首を突っ込んでいるだけだ、と感じました」

「多くの戦争状況では、家族があなたを支えてくれるでしょう。でも9.11の翌日、ニューヨークの人々は皆、混乱していました。道を歩いていても泣いている人ばかりで、そこには何の救いもありませんでした」

ニューヨークを後にしたプランケット氏は、多くのジャーナリストとともに、対テロ戦争の新たな最前線であるアフガニスタンへと向かった。9.11を起こしたアルカイダの首領、オサマ・ビンラディンが潜伏していると考えられていたからだ。アメリカが隣国のパキスタンで彼を捕まえるまでには、さらに10年の歳月を要した。

プランケット氏は、「9.11の話をするのに、アフガニスタンの話をしないのは違和感があります」と言う。「それはカブールにとって希望に満ち溢れた瞬間でした。もう元の暗い状況には戻らないのだと思えました。タリバンは去り、女性は外を自由に歩き、車の運転も習えるようになったのです」

「私も、他のフォトグラファーが皆行っているような視覚的なテクニックを使い、いろいろな写真を取りました。あるとき美容院に行ったら、突然女性たちが私をつかまえて、メイクや髪のセットをしてくれたのです。私たちはこのようなつながりを持ち、もう苦難の時は終わったのだという素敵な気持ちになりました。そこには安堵感がありました」

今、プランケット氏は、過去20年間に得られた成果がタリバンの復活で台無しになってしまったことへの悲しみを語る。「私は今、アフガニスタンで起きていることにとても動揺しています。私は政治的なことを語る人間ではありませんが、それでもアフガニスタンは見捨てられたのだと感じています」

プランケット氏は、9.11の事件以来、一度だけニューヨークに戻っている。2018年、彼女が住んでいたイースト・ヴィレッジの荒れた団地に戻ってみると、そこは高級化されていて、彼女が懐かしんでいた、そこに存在していたある種の力強さは、かなり薄れていた。

懐かしい地域が変わっていくように、彼女もまた変化した。9.11を目の当たりにし、アメリカの長期にわたるアフガン作戦を取材し、アフガンの人々と出会ったことで、中西部の保護された環境で育った彼女は、人間性や世界に対する先入観を覆された。

「この経験によって、私はより多くのことを受け入れるようになりました。私は自分と違う人に対してあまり寛容ではありませんでした。私はミネアポリスの小さな郊外で育ちました。そこが私の知っているすべてでした」と彼女は言う。

「世界は複雑な場所です。情報を得ることはとても重要で、情報バブルの内側にいてはいけません。目に見えないことがたくさんあるのですから。もしも9月10日に、それを分かっていたなら、と思います。先入観という目隠しを外すことが大切なのです」

「9.11がきっかけで、私はそのような考えを持つようになりました。自分とは違う人を探し、その人の特徴を知るために、このような悲劇は必要ありません。本来、彼らは私たちと同じなのですから」

Twitter: @EphremKossaify