- ARAB NEWS

- 01 Aug 2025

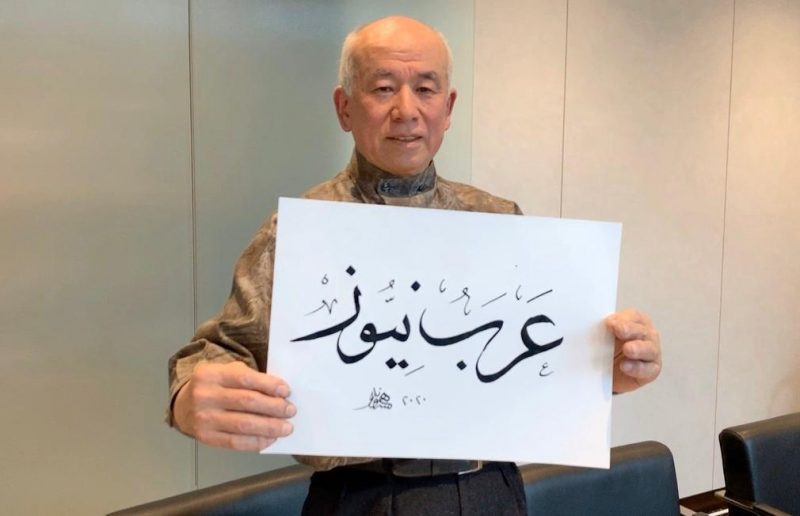

アラビア語のカリグラフィーを再解釈した日本人ムスリム、フアド・ホンダ氏が語る

- 本田氏は「音のない音楽」で「日本的なイスラムの表現」を生み出した

カルドン・アズハリ

東京:東京生まれのフアド・コウイチ・ホンダ(本田孝一)氏は、世界でもトップレベルのアラビア書家として広く知られている。大東文化大学で教鞭を執る本田氏は、国際アラビア書道コンテストをはじめ、数々の賞を受賞している。彼の作品の中で最も有名なのは、コーランの一節となる。

フアド氏がアラビア語を学び始めたのは数十年前に遡る。アラビア語でコーランを読んだことがきっかけで、「音のない音楽」と表現されるアラビア語のカリグラフィーへの挑戦を始めた。

「その後、イスラム教を受け入れたのは、この信仰の本質をよりよく感じ、神を感じるためでした」と彼は語る。「私の作品は、イスラム教やイスラム文化を日本流に表現したものです」

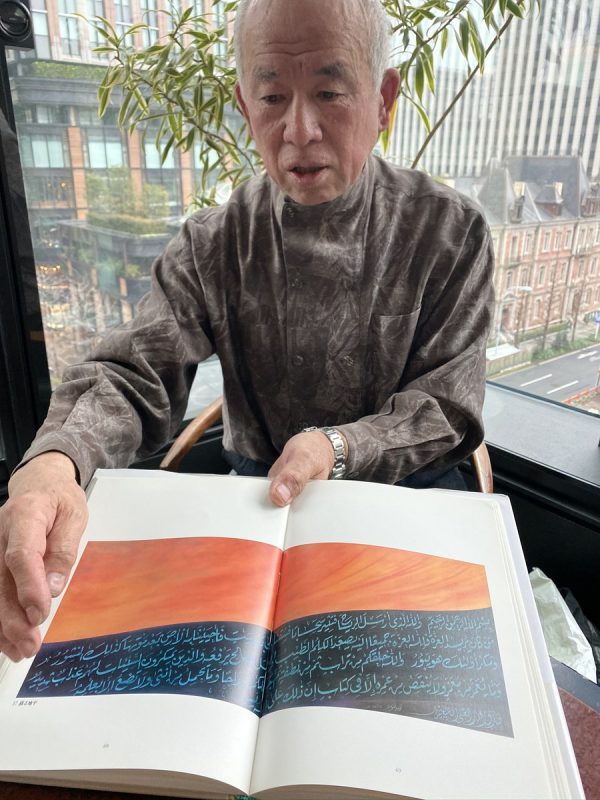

また、アラブ諸国を旅した際に出会った風景も、本田氏の作品に反映されている。1980年代に3年間、サウジアラビアの砂漠で鉱物調査を行った彼は、その時に見た砂丘の美しさ、書の美しさが折り重なり、この芸術への情熱に火をつけたのだという。

父親の勧めにも関わらず、少年時代の本田氏は特に書道に熱心だったわけではない。それどころか、スポーツを優先して書道を学ぶことは諦めていたという。しかし、1965年に東京大学外国語学部に入学した本田は、中東の古代文明、特にエジプトに興味を持ち、アラビア語を習うことにした。しかし彼はすぐにこの選択を後悔することになる。

「アラビア語は世界で最も難しい言語だと思います」と彼は言う。「2年でやめてしまいました。先生から、伝説的なアラビアの英雄、騎士、詩人であるアンタラ・イブン・シャッダードについての本をアラビア語で読めと言われたんです。あれは私にとって、本当に難関な文学でした」

本田氏をアラビア語と書道に引き戻したのは、「地形学」であった。卒業後、彼はサウジアラビア政府と共同でアラビア半島の測量と地図の作成を行っていた日本企業に入社したのだ。

1974年、本田氏は翻訳者としてサウジアラビアに渡った。会社が使っていた地図の中に、アラビア語のカリグラフィーが描かれたものがいくつかあり、彼はそれを見て惚れ込んだという。そこで彼は、自分でも描いてみようと独学で勉強を始めた。

本田氏は、石油省の公式文書を書く仕事をしていたあるカリグラファーから、ナジ・ゼインの美しいアラビア書道の本を買うように勧められ、それが彼の作品に大きな影響を与えたと振り返る。

東京に戻ってからも書道を続けていた本田氏は、サウジアラビア大使館から建国記念日の垂れ幕用の作品を依頼された。また、他の大使館からも同様の依頼を受けるようになった。そうした中で、本田氏は書道を単なる趣味として終わらせてはいけないと考えるようになった。

「70年代後半に帰国したあとは、会社でサラリーマンをしていました」と彼は語る。「決まりきった仕事が自分の生活や考え方に合わないと感じ、退職してアラビア語を教え始めたのです」

退職の主な動機は、「自由な人生を送りたい」こと、そしてアラビア書道を学び続けたいという強い思いだったと付け加える。

そして、当時の彼は、自分の考え方が無意識のうちに大きく変化していることに気づいていなかった。サウジアラビアで送った日々は、この国や文化だけでなく、イスラム教徒、そしてイスラム教と本田氏を精神的に強く結びつけたのである。

大学時代からイスラム教に興味を持っていた彼は、サウジアラビアでイスラム教徒の友人をつくり、コーランやその他の宗教書を読むうちに、その興味をさらに深めていったという。帰国して仕事を辞め、言葉や書をより深く追求するようになった本田は、イスラム教への改宗を決意した。

東京のイスラミックセンターで改宗を宣言し、アラビア語で「フアド」と名乗った。「ハート」を意味するこの名前は、自分の中で浮かんできた彼はいう。心臓というよりも、神とつながる「心」を象徴しているのだという。

1988年、本田氏は初めて海外での展示の誘いを受けた。約180人の書家が参加するアラビア書道の国際カンファレンスに参加するため、3点の作品を携えてバグダッドに向かった。そこで出会ったのが、トルコの著名な書家ハッサン・チャラビだった。

フアド氏は、カリグラフィーについてもっと教えてほしいと頼み、チャラビ氏はそれを承諾した。これをきっかけに、2人は何年も文通を続けた。

「彼は私をよく『修正』してくれましたよ」と本田氏は言う。「時に驚いたり、がっかりしたりすることもありました」。しかし、時間が経つにつれ、その修正は減っていった。そして、約10年の指導期間を経て、チャラビ氏は彼に修了証を授与した。ただしそれには注意点があった。

「イスタンブールでの授与式で、チャラビ氏は私に、認定証は目標達成を意味するものではなく、新たなスタートであり、もっと創造的に、もっと努力するようにと言ってくれました」と言う。そして忘れてならないのは、この証明書があれば、自分の作品にサインをすることができるのだ。

その頃の本田氏は、自分でデザインした作品を作り、展示会にも参加していた。賞をもらうこともあったが、古い作品を真似ることは「伝統に縛られている」と感じていたという。

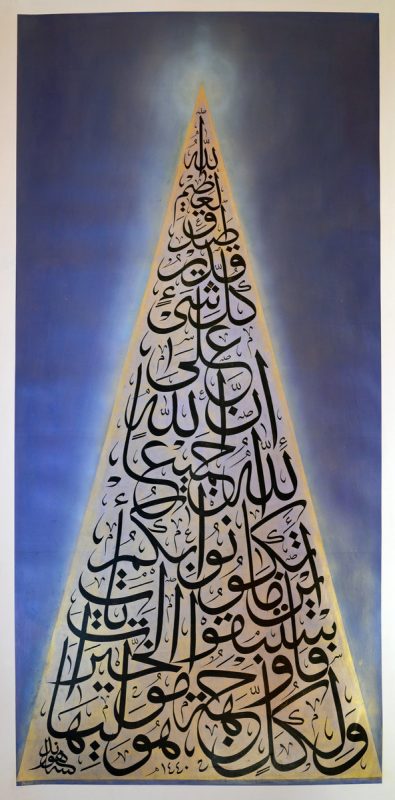

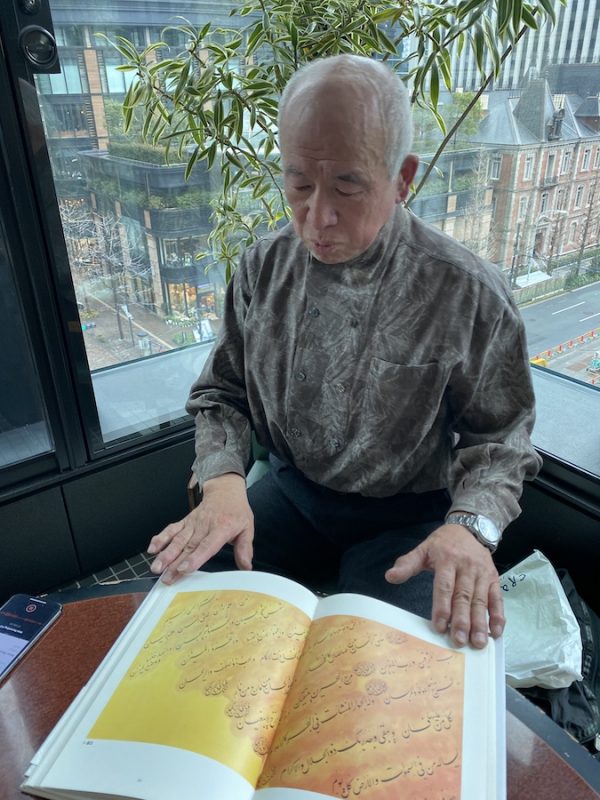

「ある日コーランを読んでいると、丸や三角といった曖昧な形が頭に浮かんできたんです」と彼は振り返る。「これは、コーランの意味を反映した新しいカリグラフィーをデザインするヒントになると思い、それを実行し始めたんです」

本田氏は、美的価値という点では、世界の美術の頂点にあると信じているアラビア書道の伝統に敬意を示していることを強調する。彼は、より自分らしいスタイルの作品を作りたいと感じたと話す。それは哲学的な意味を表現する、オリジナル且つ新しいバックグラウンドを持つスタイルで、伝統的なアートに新しい側面をもたらすものだった。

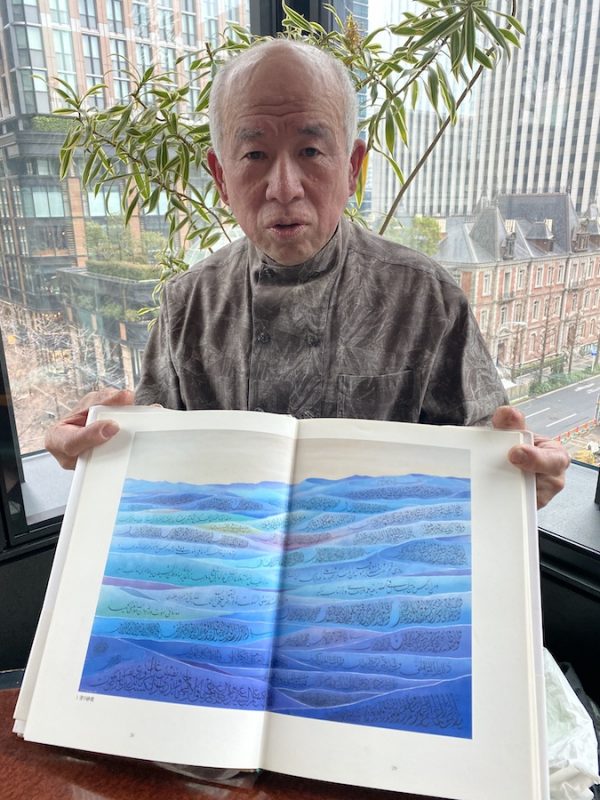

このスタイルでは色、特に青と金が重要な役割を果たしている。青は空、水、永遠を表し、金は神性を表している。「水にまつわる言葉には、とても深い意味があります」と彼は説明する。「コーランの中で水は重要な意味を持ち、それは刻々と形を変えていきますが、それが私のデザインにも表れています」

彼は、日本の画家が広く使用しているグラデーションの技法を用いて、作品に深みを与えている。彼のお気に入りの作品は、青い砂漠の砂丘にコーランの一節が書かれたものだ。この作品は、サウジアラビアの、「何も無い場所(the Empty Quarter)」と呼ばれるルブアルハリ砂漠を訪れた際、砂丘が時間の経過とともに色を変え、形が変化していく様子にインスピレーションを受けて作られた。砂丘は波を思わせ、その表面の繊細な線はコーランのカリグラフィーを思わせたという。

このようにして、本田氏のキャリアは開花した。20年以上にわたって日本の学生にアラビア書道を教えてきただけでなく、本の出版、海外での講演、日本アラビア書道協会の設立など、その活動は多岐にわたる。

「国籍を問わず、世界中のイスラム教徒は、他に類を見ないほどの美的価値を持つアラビア書道に大きな誇りを持つべきだと思います」と彼は語った。

「カリグラファーは、カリグラフィのルールを守ることで、この遺産を完全に維持する義務があるでしょう。しかし、そこにさらなる創造性を取り入れることで、より美しい作品が生まれるでしょう」