- ARAB NEWS

- 20 May 2024

- Home

- Article Authors

- アレックス・ホワイトマン

- イスラエルによるガザ再占領の可能性は、その法的義務と責任に疑問を投げかけている

イスラエルによるガザ再占領の可能性は、その法的義務と責任に疑問を投げかけている

- 戦闘が始まってからすでに1カ月以上が経過しているが、イスラエルはいまだにガザ紛争後に対する一貫した政策の展望を欠いている。

- 国際人道法において、占領国は文民統治に介入する義務がある。

ロンドン:イスラエルは、パレスチナの武装勢力ハマスを壊滅させた後、ガザ地区を再占領する可能性を残している。彼らは、パレスチナ領土の民政を担う行政機構樹立の責任を負うと主張している。

しかし、イスラエルによる直接統治に復帰するという見通しは、国際法におけるガザの特殊性を考慮すると、同国が占領国としてどのような義務と責任を負うことになるのかという点において、多くの疑問を提起している。

戦闘が始まってからすでに1カ月以上が経過しているが、イスラエルはいまだにガザ紛争後に対する一貫した政策の展望を欠いている。政府はパレスチナ人追放を求める極右政治家の挑発に直面しつつ、自らの意図の表明については二転三転している。

紛争初期にABCニュースに対し、イスラエルはこのパレスチナの飛び地に対して「全面的な安全保障の責任を、無期限で負う」と語っていたベンヤミン・ネタニヤフ首相は、米国からの強い反発を受け、その数日後にFOXニュースに対し、実際には占領は意図していなかったと語った。

むしろ、彼の計画は、ガザ地区の「非武装化、過激思想の排除、そして再建」であり、一方で、ガザ地区を管理する「文民政府」の樹立を支援する責任を持ち、そのために暫定的な占領の可能性を保持しておくことだと語った。

確かに、専門家たちは、事態はその方向に向かっていると考えている。

今月初めに『ザ・カンバセーション(The Conversation)』に寄稿したダラム大学の平和・安全保障研究の講師、ロブ・ガイスト・ピンフォールド氏は、イスラエルが過去に行った「多様な占領」の再現が予想されると述べた。

実際には、イスラエルはガザの一部を「無期限」に占領し、「領土内の他の場所での文民統治に対する責任を回避しようとする可能性が高い」と彼は言う。

イスラエルはその責任を回避しようとするかもしれないが、国際人道法に基づき、文民統治に介入する義務を負うことになるかもしれない。

国際人道法・人権法ジュネーブアカデミーの研究員であるユージェニー・デュス氏は、戦時占領に関する法律は、民間人が「可能な限り普通に」生活を続けられるように設計されているとアラブニュースに語った。

そのため、既存の地域システムは食料、医療サービス、衛生、精神的援助、教育の提供を確保しなければならないと彼女は語った。

「しかし、地元住民のニーズがこれによって満たされない場合、占領国は自ら物資やサービスを提供しながら、地元の伝統や感受性を尊重しなければならない」と彼女は述べた。

「それでも地元住民のニーズを満たせない場合、占領国は外部の人道支援を受け入れ、その手配を行わなければならない」

とはいえ、占領はガザにとって目新しいことではない。

イスラエルは2005年、アリエル・シャロン元首相の離脱政策の一環として、同地域から21の入植地を解体・撤去した。しかし、国際法の視点においては、同国政府は占領軍として同地域の実効支配を保持しているという見解で一致している。

イスラエルがガザの領空、領海、陸路の境界を超えた移動、民間インフラの供給、パレスチナ人住民登録の管理といった主要な政府機能を支配していたことが、この「多数派の見解」の主な原因だとデュス氏は言う。

イスラエルは長い間、この点を追及されるたびに、ガザは占領されていないし、今も占領されていないと主張してきた。その正当化として、1967年の最初の占領時には、ガザは国際法の下で権利と義務を認められた「締約国」ではなかったとしている。

「国際司法裁判所(ICJ)はイスラエルの主張を退け、ヨルダンとイスラエル(ICJはヨルダン川西岸地区の地位のみを扱っていた)が当時、条約の締約国であり、ヨルダン川西岸地区を占領するに至った武力紛争に関与していれば十分だとした」とデュス氏は語る。

「したがって、占領地が他の国家に属するかどうかは関係ない」

シドニー大学のエミリー・クロフォード国際法教授もこれに同意し、パレスチナが国家として承認されているか否かは重要ではないとアラブニュースに語った。実際には、国連加盟193カ国のうち138カ国がパレスチナを主権国家として承認している。

クロフォード氏によると、2014年から2018年にかけてパレスチナがジュネーブ条約とハーグ条約に加盟したことで、彼らに国際人道法上の保護が与えられた。これによる、イスラエルはパレスチナ領土を占領する際、条約の勅令に従う義務を負った。

これらの規則は「かなり広範で、いくつかの基本原則をカバーしている」とデュス氏は言う。

「保護対象者に、占領地域からの強制移送やその他の形態の強制退去、または占領地域内での強制移送を行ってはならない」

「また、占領国は、たとえ同意があったとしても、自国民の一部を占領地に移送してはならない」

さらに、占領地域にいる保護対象者は、安全保障上の必要に関する刑事裁判のため、または刑務に服する場合に限り、民間人抑留者として自由を奪われる可能性がある。

また、抑留された保護対象者に対し、国際法は、保護対象者が自国の領域内で人道的に待遇されることを保障するものとする。

現地の法律は適用され続け、地元の機関は機能し続けることが許されているとデュス氏は言う。占領国が現地法を改正できるのは、軍隊の安全を守るため、国際人道法を遵守するため、国際人権法の義務を尊重するため、国連安全保障理事会が明示的に許可した場合の4つの場合に限られる。

私有財産もまた、法の下で保護されている。これには、宗教、慈善、教育、芸術、科学に捧げられた財産も含まれ、いずれも没収されることはないが、占領軍の必要に応じて徴発されることはあるとデュス氏は述べた。

「財産の概念は、有形および無形の利益をも含むという主張もあるかもしれない」とデュス氏は言う。

「私有財産の破壊が許されるのは、軍事作戦によって絶対的に必要とされる場合に限られる。現金を含む、移動可能な敵国の公共財産であり、かつ軍事作戦に使用できるものは戦利品として押収されることがある」

しかし、1つ疑問が残るのは、占領自体が合法かどうかという点である。

クロフォード、デュス両氏は、占領の合法性は基本的に国連安全保障理事会の承認を得ているかどうかにかかっていると指摘する。

承認を得ていれば、占領は合法とみなされる。例としてクロフォード氏は、1999年から2008年の独立宣言まで続いたコソボの暫定的な占領を挙げた。

イスラエルが50年以上にわたってパレスチナを占領してきたという主張が広く支持されていることを考えると、この法体系の有効性には疑問を抱かざるを得ない。

「この法律は目的に合っているのだろうか?一応はそうだが、それは占領が長期化していない場合に限られる」とクロフォード氏は言う。

「占領法は全体にわたって、占領が一時的なものであることを前提としている。それが一時的でない状況では……制度にひずみが生じ始める」

国際法における多くの事柄と同様、行動の監視は、当該国がどれだけルールを守るつもりであるかに左右されると彼女は言う。とはいえ、第三者が占領者の行動を強制するために利用できるメカニズムがあることを彼女は強調した。

「制裁や禁輸、外交的圧力といった非司法的な強制メカニズムや、戦後の刑事裁判、国際司法裁判所への提訴といった選択肢は常にある」とクロフォード氏は言う。

国際人道法の尊重には、日常的な慣習、規律と効率に対する軍の関心、世論、倫理的・宗教的な要因、相互の歩み寄り、そして永続的な平和の再確立への願望など、法的要因以外のものも多く寄与している、とデュス氏は言う。

メディアは「あまりにも頻繁に」違反行為にスポットライトを当てるが、現実には国際人道法は「違反されるよりも尊重される」ことの方が多い、と彼女は付け加えた。

一部の人々は、「国際人道法が尊重される」という意見を嘲笑するかもしれない。特に、コントラ戦争における1986年の米国の行動を見れば、裁判所は無力であることが証明されている。米国は不利な判決に対し、単に判決の受け入れを拒否したのだ。

しかし、ガザの場合、異なる点は「前例のないほど世間の注目が集まっている」ことだ、とクロフォード氏は言う。

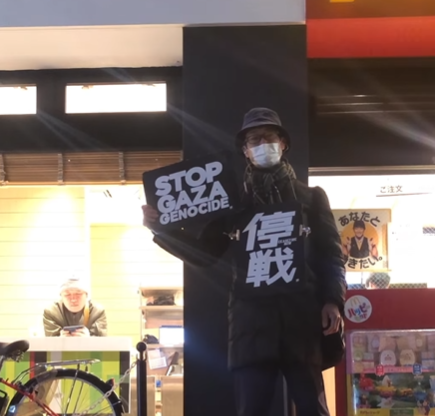

「私の記憶では初めて、パレスチナ団体だけでなく、イスラエルで起こっていることについて懸念を抱くイスラエエル人やユダヤ人団体、イスラエル国内外の団体からも広範囲な抗議活動が起きている」と彼女は述べた。

「ネタニヤフ首相とイスラエル政府の対応は自衛以外の動機によって動かされているとみられており、不均衡と呼ばれるこの動きに反対する大きなうねりが起きているようだ。

「やがてそれは、今起きていることをコントロールし、終わらせるための強力な力になるだろう」